«Только в школе об этом не говори» Как матери воспитывают детей в условиях цензуры и пропаганды, и что происходит с психикой родителей и ребенка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ», ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

В новом учебном году в российских школах возобновились военно-патриотические мероприятия: «Разговоры о важном», плетение масксетей и сборка дронов на уроках, акции «Письмо солдату». Родители, несогласные с официальной риторикой, вынуждены выбирать между осторожностью и попытками воспитать у ребенка критическое отношение к действительности, не подвергая при этом опасности его и себя. «Гласная» публикует монологи двух матерей об их взаимоотношениях с детьми и школой и объясняет, почему жизнь в условиях цензуры — это насилие.

«Дорогой президент, подари мне, пожалуйста, собаку»

Анастасия, 34 года (один из городов ПФО)

Моему сыну Артему 12 лет, и он любит Путина. Потому что Путин — наш президент.

Не знаю, откуда у него это взялось, дома мы президента почти не обсуждаем, крайне редко. Бывшая свекровь — тоже нет. Видимо, пришло из школы.

В третьем классе сын очень хотел собаку и написал Путину письмо: «Дорогой президент, подари мне, пожалуйста, собаку».

Письмо «спустили» в его школу, запросили на него характеристику. Потом пришел ответ из администрации президента от лица Путина, что-то вроде: «Я не знаю отношения твоих родителей к собаке, поэтому не могу ее тебе подарить».

Сын такой: «Видишь, красавчик, мам, ответил».

Иногда бывают моменты, когда хочется нелестно отозваться о нашем президенте. Но я этого не делаю при сыне: могу наговорить лишка, а он ребенок, где-нибудь ляпнет. Он вообще у меня любит поболтать.

Если бы он, например, решил вступать в «Молодую гвардию Единой России» или, не знаю, повесил портрет президента, тогда надо было бы разговаривать.

Потому что этот человек — Путин — забрал жизни у сотен тысяч мужиков трудоспособного возраста, оставил семьи без сыновей, отцов, братьев.

В том числе — моего сына без отца.

«Придерживаемся линии “папа — герой”»

После гибели бывшего мужа мы сказали Артему, что папа — герой, защищал страну. Хотя на самом деле он был одним из многих, кого кинули «на мясо». Что мы еще можем сказать? Приходится врать.

Если бы ему было 18, я бы сказала по-другому. В 18 он фильтровал бы свой базар. А сейчас мы с нынешним мужем и бабушками придерживаемся этой линии [папа-герой], все остальное не говорим. Не хочу, чтобы он где-то что-то рассказывал.

В общих чертах он знает, что идет война и что там «фашисты», но мы не вдаемся в подробности. Бережем его психику: он еще ребенок, не хочется его травмировать.

Я считаю, даже в таких условиях, как сейчас, у детей должно быть детство.

Периодически бывают ситуации, когда мне приходится скрывать свои чувства:

например, мы месяц ждали тело [погибшего отца Артема]. Надеялись, что ошибка. Я не раскисала при сыне, веселилась.

В первых числах октября [2024 года], незадолго до похорон, мы с моей мамой сказали сыну, что папа погиб, что скоро привезут тело, будем хоронить.

У него случилась истерика, причем такая жесткая: «Не верю, вы мне все врете!» Я предложила позвонить бывшей свекрови и проверить, он позвонил — та подтвердила. После этого он спросил: «Почему вы мне сразу не сказали?»

Ходил вместе с нами на похороны — там же все в закрытом гробу.

Сильной эмоциональной связи у них с отцом не было. Мы разведены с 2017 года, Артему тогда было четыре. Они нечасто виделись, но у них были нормальные отношения.

Но когда бывший супруг уходил туда, первому сказал сыну, тому уже было 11. Мать мужа прокомментировала: «Ну классно, денег заработает». Мы с моей мамой сразу подумали: «Пиздец».

Когда тебя это не касается, ты не понимаешь, что там. Мне кажется, он [бывший муж] не понимал до конца, что там убивают. Думал, что пронесет, 500 тысяч сразу на карту упало. Он близко к сердцу принял наш развод, пил, жизнь не сложилась. Такое ощущение, что отмучиться туда пошел.

Как гендерные роли времен Сталина до сих пор втягивают россиян в войны. Объясняет политолог Денис Греков

«Учебный год вылетел в трубу»

В школе пару одноклассников принесли Артему соболезнования. До этого у него были конфликты с детьми, а после этого они сказали: «Если на тебя будут наезжать, поможем».

Учительнице я тоже рассказала заранее и попросила предупредить всех остальных: если сыну надо будет уйти, чтобы лояльно относились.

Прошлый учебный год вообще вылетел в трубу. Пятый класс и так был переходный — новые учителя и разные кабинеты. И тут у тебя такое. Один день профукал, другой: то поминки, то еще что-то. Я не требовала от Артема, чтобы он взял себя в руки, — наверное, еще поэтому учебный год прошел «по лайту».

Но я переживала за его состояние и решила, что ему будет полезно сходить к школьному психологу. Она спрашивала его: «Ты маме доверяешь?» И он сказал: «Да».

Оказалось, дело было не столько в случившемся, сколько в дебильных сверстниках, с которыми он ссорился, и их родителях. Или и в том, и другом. Ребенок потерял отца, а приходит чья-то мамашка и орет на него. Много детей не знают отцов, растут с мамой и бабушкой. Я его учила, что надо жить по совести, но ты можешь отвечать и дать сдачи, это не возбраняется.

То, что его травили, я поняла позже: он не жаловался, что ему заламывали руки.

Я максимально неконфликтный человек и долго терплю, как обычный русский. Но с конца прошлого учебного года Артем в другой школе — и все наладилось.

«Закрываемся в комнате и говорим»

Учительница в начальной школе у нас была суперадекватная — аполитичная вообще. Вторая, в пятом классе, тоже довольно адекватная.

Сейчас это сильно зависит от учителей: кто под колпаком «Единой России», несут повестку. Посмотрим, как будет с новой учительницей. Но на «Разговоры о важном» Артем не ходит — я договорилась, что у него в это время репетитор. На первом занятии в этом году всем сказали скачать мессенджер Мах. Родителей в него не перевели, а вот детский чат — в Max, и ученикам очень настойчиво рекомендуют его установить. Мы не скачиваем.

Это была инициатива Артема — не устанавливать. Он мне сам сказал: «Все данные утекут куда не нужно».

Дети же сейчас продвинутые.

Так что мой ребенок не в теме, что там в классном чате происходит. Я еще спросила его: «А как же чат с одноклассниками?» Он ответил: «Ну и нафиг его». Решили, когда совсем прижмет, заведем ему другой телефон для Max.

В остальном не скажу, что нас с сыном к чему-то принуждали в школе. Единственное мероприятие — возложение цветов к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной 22 июня. Я сама ездила с ним и считаю это важным.

Еще они в школе пишут письма солдатам — я это тоже поддерживаю. Мы собирали шерстяные носки, я покупала и приносила. Солдаты тут ни при чем. Я, наоборот, за них. Они такие же, как я и мой бывший муж, который оказался заложником ситуации.

Людмила ищет без вести пропавшего на СВО сына. Ее история — о лицемерии, терпении и надежде

На поминках была знакомая, у которой погиб сын, 20-летний контрактник: ушел на фронт после срочной службы. Пообщавшись с ней, я поняла, что смерть бывшего мужа для меня — это не просто смерть. Это символ пиздеца в России сейчас.

Она символизирует огромную боль, скорбь, негативные эмоции.

Но везде, кроме как на кухне за закрытой дверью, я стараюсь фильтровать свой базар, потому что мы можем уехать далеко и надолго.

С нынешним мужем мы закрываемся в комнате и говорим между собой. У нас с ним довольно публичные профессии, но дело не только в них: сын может проболтаться в школе о чем-то, что опасно выносить на люди. Хотя риски, безусловно, у нас [в семье] выше.

Я смотрю при Артеме и ютьюб, и инстаграм**. Хотя чувствую себя при этом небезопасно: не совсем понимаю, как отслеживаются мои просмотры запрещенных ресурсов, и это немного беспокоит.

У сына тоже есть свой аккаунт на ютьюбе, он даже изредка выкладывает туда безобидные видео. Соответственно, он знает про VPN и даже советует некоторым родственникам его установить. Вопросов [про то, почему с VPN] он не задает. Я ему и не запрещаю смотреть там [контент].

Ему уже почти 13 лет, и у него есть свой взгляд на мир и свое мнение.

Иногда у Артема, бывает, проскользнет, что он тоже пойдет в армию. Я пресекаю: «Нет, ты не пойдешь служить». И вот тут уже не сдерживаюсь. Говорю, что на войне продолжительность жизни очень короткая, и оно того не стоит, чтобы идти туда. Он, скорее, пропускает мимо ушей в силу того, что еще мал и не понимает всего этого ужаса.

«Мне не нравится, когда дети ходят строем»

Рита Логинова, 37 лет (Новосибирск — Прага)

Мой старший сын шесть лет проучился в российской общеобразовательной школе. Все это время я воспринимала ее как место для хранения детей: не рассчитывала, что их там будут воспитывать сообразно моим представлениям о том, как нужно обращаться с детьми. Ногами не бейте, буллинга не допускайте, дайте базовое образование. С остальным я справлюсь сама.

До 2022 года я предполагала, что придется критически осмыслять с ребенком то, что происходило в российской школе поздних 2010-х годов: как там рассказывают о современной жизни в России, как преподносят историю страны.

Военщина в школе была всегда: «Зарницы», марширования. Когда я училась, тоже было много патриотических клубов, и для многих это было каким-то прикольным способом проводить время — прыгать с парашютом или заниматься единоборствами под руководством патриотов. Но я выросла и стала гораздо менее терпима к таким штукам. Мне не нравится нормализация военного дела в школе.

Я бы хотела, чтобы мой сын избегал всех этих марширований, мне не нравится, когда дети ходят строем. Мы обсуждали с ним, что он про это думает, считает ли нужным отказаться от участия в патриотических мероприятиях и тем самым обратить на себя внимание — и поступали по обстоятельствам.

«Дорогой, ты облегчаешь работу товарищу майору»

В 2022-м со всем этим стало совсем тяжело. Первое время, когда в образовательных учреждениях начали появляться всякие буклеты со сборами «нашим мальчикам» и символика Z, я пыталась с этим бороться: снимать объявления в троллейбусах или со стен возле школы и детского садика.

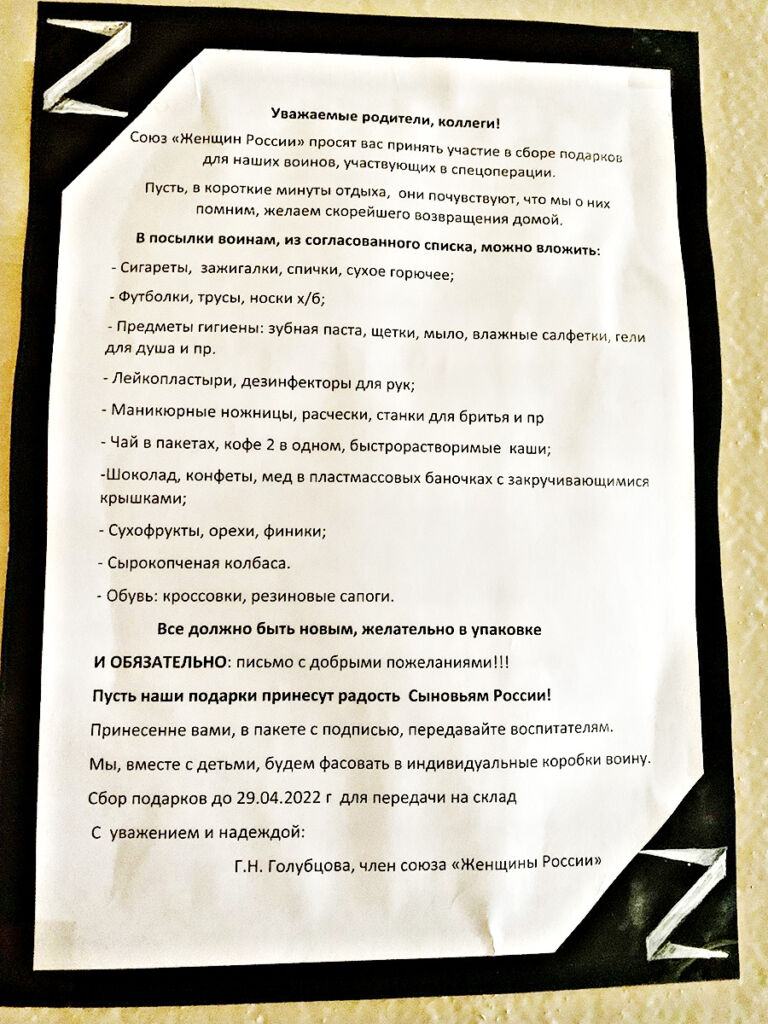

Помню, как обклеили весь садик листовками с призывами скидываться на еду для отправки на фронт.

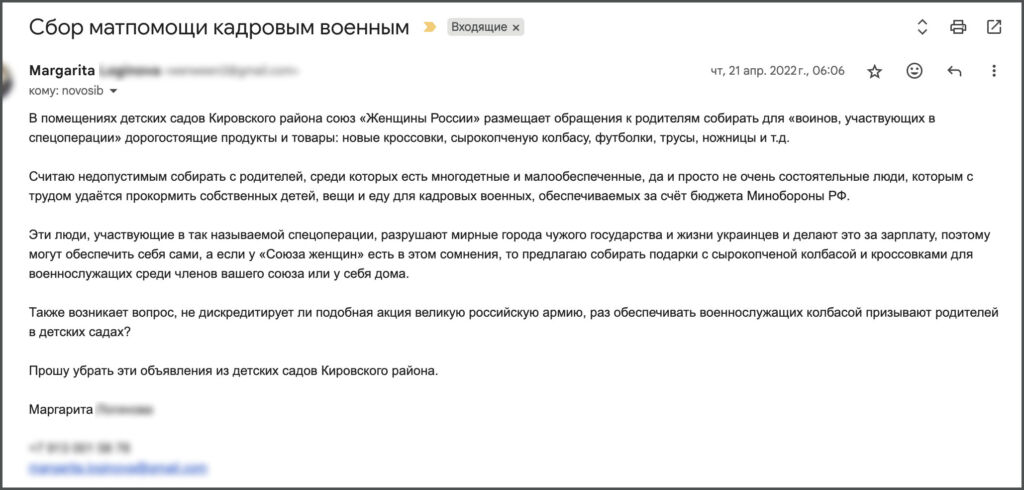

Я писала обращения через Госуслуги в районную администрацию и в местное отделение Союза женщин России с требованиями сбор прекратить и спрашивала, не дискредитирует ли подобная акция российскую армию, раз обеспечивать военнослужащих колбасой призывают родителей в детских садах.

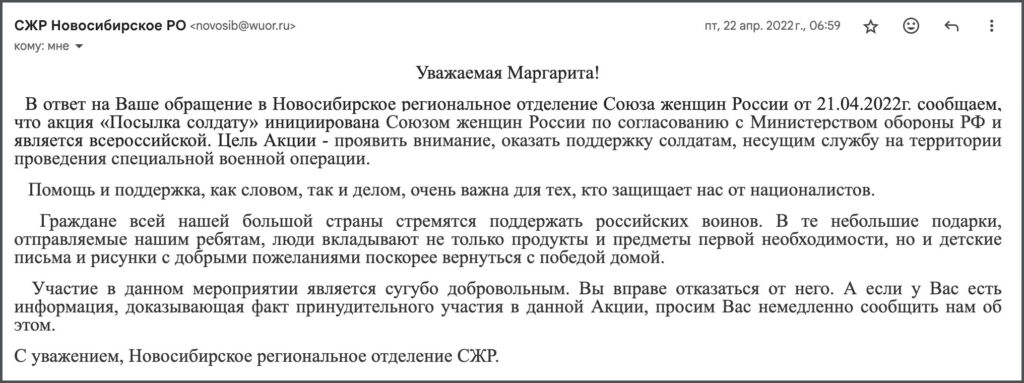

Мне отвечали какими-то отписками в духе «все это добровольно, и вообще, мы уже закончили этот сбор». В итоге я решила, что подвергаю опасности себя и ребенка, и перестала писать подобные жалобы. Так можно было и присесть [в тюрьму] — как в итоге выяснилось, легко.

Старший рос в семье, где обсуждают новости и имеют разные суждения о том, как устроена жизнь в этом государстве. То, как мы, взрослые, относимся к политикам и руководству страны, — все это было для него абсолютно открыто, понятно и известно. Он умный мальчик и никогда не был квасным патриотом, критически относится к тому, что происходит в стране, где он родился и прожил большую часть жизни.

Какое-то время он не посещал «Разговоры о важном», а потом ему стало как-то некомфортно, что он выделяется. К тому же в это время чаще всего проводили классные часы. И он стал ходить, хотя достаточно критически относился к пропагандистским нарративам в школе. Особенно его забавляло, когда учителя иностранного языка что-то начинали рассказывать про условную «гейропу».

Цензурировать его действия тоже пришлось, потому что с 2022 года критическое отношение к государству стало очень опасным. До этого я не могла себе представить, что зайду на его страницу в соцсетях и увижу там ссылку на статью «Холода»*, где дети говорят про войну, а он, соответственно, постит ее с какой-то цитатой из этого текста.

Шла к нему: «Дорогой, мне очень стремно заводить этот разговор. Но ты понимаешь, что таким образом ты облегчаешь работу товарищу майору? Я тебя очень сильно попрошу в этой социальной сети такого не делать».

Объясняла, что не хотела бы совсем уж сковывать его в выражении своего отношения к происходящему. Он меня понял. Сказал: «Ладно, ладно, больше не буду». Поскольку речь шла только о «ВКонтакте» и я озвучила риски реального уголовного преследования, большой драмы не вышло. Но знаю, ему было досадно и неприятно. Я предложила ему завести анонимный телеграм-канал и постить там, что он не сразу, но сделал.

Мы тогда часто обсуждали новости и делились переживаниями, и после таких разговоров приходилось уточнять: «Только в школе об этом не говори».

Вообще, он как-то разом довольно быстро повзрослел, в том числе благодаря этим событиям.

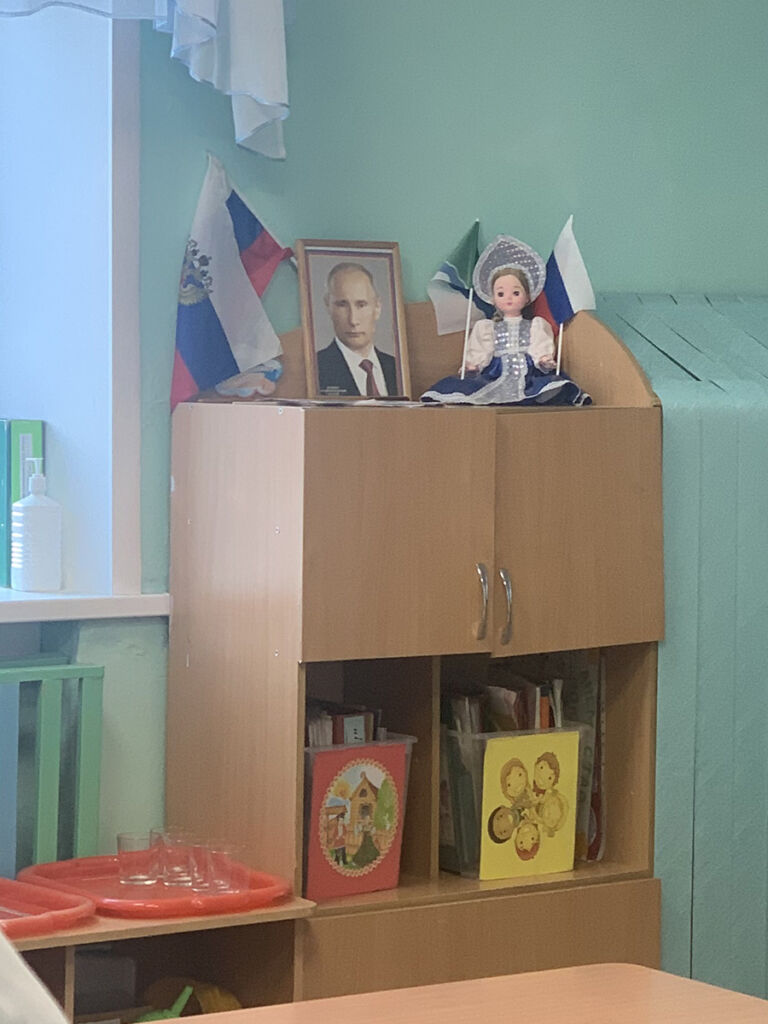

С младшим было, с одной стороны, проще — по крайней мере, детей в его садике не рядили в пилотки и гимнастерки, иначе пришлось бы отказываться от участия в подобных утренниках. С другой — он видел по портрету Путина на каждом этаже. Человек, который стольких детей сделал сиротами, стоял даже в нашей группе на тумбочке рядом с куклами. Меня это страшно бесило.

«Делала по минимуму то, что нужно от матери»

Я помню интервью Noize MC* у Дудя*. Он там описывает момент в 2021 году, когда сын рассказал ему шутку про Путина, все посмеялись, но супруга после этого добавила: «Ребят, ну вы должны понимать, что надо выбирать, в какой компании так можно шутить, а в какой нет». И на этих словах они с женой переглянулись: «То есть все, мы живем теперь в такой стране, где дети должны быть политически корректными. В российском смысле этих слов».

Примерно такие же мысли были и у меня, но я никогда всерьез не собиралась уезжать из России. В начале 2022 года, когда еще довольно массово проходили антивоенные протесты, я выходила на них. На первом пикете меня задержала полиция, а потом приходили домой — один сотрудник не поленился приехать ко мне, чтобы пригласить на составление протокола об административном нарушении.

Плюс я работала журналисткой в негосударственном медиа, писала тексты в том числе о мобилизации и о том, как заключенных рекрутировали в ЧВК. Так что мы с сыном открыто обсуждали, что разные люди могут «интересоваться обстановочкой» в нашей семье. Я читала, как это бывает с другими, и не исключала столкновений с силовиками — от лайтовых вариантов в виде вызова на беседы и какой-нибудь комиссии по делам несовершеннолетних до попыток отнять ребенка.

В школьных чатах при этом время от времени объявляли какие-то патриотические акции, и я видела, что многие их, увы, поддерживают. По этой причине я не очень сближалась с другими родителями и учителями и в школьной жизни почти не участвовала, делала по минимуму то, что нужно от матери.

Психолог Юрий Лапшин — об идеологическом давлении в школе и практиках сопротивления учителей

В 2023-м, спустя год напряженной жизни в такой обстановке — когда пришлось запрещать ребенку обсуждать в школе и писать в интернете, когда несколько российских журналистов уже сидели за свои тексты о происходящем в Украине, — я поняла, что надо, видимо, уезжать. Хорошо, что такая возможность была, ведь она есть не у всех.

Конечно, после отъезда дети скучают по городу, потому что там у них есть друзья и близкие. Но вот по школе старший вообще не скучает. Вспоминает гимназию с иронией и сарказмом, за исключением своей первой учительницы — она для него осталась доброй, приятной женщиной. А младший только пошел в первый класс — уже в чешскую школу.

Наверное, мне повезло, что моих детей обошли стороной неприятности, связанные с моей антивоенной позицией. Как мы знаем из новостей, так повезло не всем, и многие россиянки разлучены с детьми, потому что не согласны с войной и сидят за это в тюрьмах. Сейчас я думаю, что так активно выражать свою гражданское несогласие с действиями властей было, конечно, не бессмысленно, но, безусловно, добавляло рисков моей семье.

Что происходит с психикой в условиях цензуры

Когда ребенка учат, где и что можно или нельзя говорить, это так называемое двойное послание.

«Он слышит: “будь честным и будь осторожным одновременно”, — объясняет психотерапевт Анастасия Елантьева**. — Психика ищет способ адаптироваться, формируются новые модели поведения, которые закрепляются и воспроизводятся как норма.

Ребенок считывает: “в школе можно рассказывать не обо всем”, “правда опасна”, “нельзя показывать, что я чувствую или думаю”. Он учится пользоваться внутренним фильтром: тщательно выбирать, что, кому и в каких обстоятельствах можно говорить, а в какой момент сдерживаться.

В результате может возникать моральное истощение, чувство постоянной настороженности, стыда, ощущение одиночества.

Пока ребенок не мыслит масштабно и критично, это может привести к тому, что фильтр будет работать везде — и дома в том числе, что приведет к потере доверительного контакта в семье.

Хорошая новость в том, что если в семье обсуждают, что происходит вокруг, объясняют, почему не надо рассказывать, то у ребенка сохраняется опора на значимых взрослых. Проговаривать ситуацию можно простыми словами, понятными ребенку: “Мир не всегда безопасный, ты не плохой, когда делишься не всем”».

Травматичный способ заботы о ребенке

Для родителей и их психики самоцензура влечет другие последствия.

«Они пребывают в перманентном состоянии самоограничения, это болезненный опыт тревоги и внутреннего конфликта, — продолжает психотерапевт. — Мать находится в небезопасной среде, пытаясь всеми силами обеспечить безопасность ребенку, но это возможно только при ограничении правдивой информации.

В современном мире на матерей ложится все больше ответственности, часто они и так пребывают в состоянии самоограничения. А тут мать вынуждена передавать ребенку навык самоцензуры раньше, чем у него появилась устойчивая агентность (осознавание себя как личности), и не потому, что это правильно или полезно, а потому что страшно. Это травматичный способ заботы о ребенке, и мать будет испытывать стыд и бессилие, хотя обычно, заботясь о ком-то, мы испытываем любовь и радость.

Важно, чтобы значимый взрослый — мать или отец — проговаривал внутри семьи и с ребенком свои страхи и тревоги, причины нового поведения, которое противоречит внутренним ценностям».

Россиянки в эмиграции рассказывают об отношении к детям за границей

Цензура как часть системы насилия

«Когда человек живет с постоянной мыслью “будь осторожен, не высовывайся, подстраивайся”, даже если при этом открытой угрозы нет или она неявная, он живет в ситуации насилия, — объясняет Анастасия Елантьева.

Цензура — это мягкая форма контроля, которая часто замаскирована под правила приличия или заботу. Она связана со многими насильственными действиями и имеет много общего с травлей и газлайтингом.

Травля насаждает чувство вины за то, какой ты есть. При цензуре человек так же боится выражать себя. Газлайтинг порождает недоверие к себе, цензура делает то же самое. Только создает эту ситуацию не определенная персона (автор насилия), а система — школа, государство, социум. Социальная изоляция формирует у человека привычку молчать и не проявлять себя, чтобы не быть отвергнутым. Цензура становится причиной самоизоляции.

Травля и цензура имеют одинаково травматичные последствия для человека, но разные механизмы работы. Травля — внешнее воздействие через насилие и страх, при этом человек понимает, что происходит и что авторы насилия сделали с ним. Цензура разрушает изнутри, через внутреннее подчинение системе. Часто человек даже не замечает, как живет в ограничениях и как ограничения оставляют все меньше пространства для гибкости и маневра».

Учительница Татьяна Червенко — о доносах, задержании за разговоры с детьми и сопротивлении системе

Стоп-темы: запрещать или замалчивать?

В обоих случаях — запрета и замалчивания — родители действуют исходя из собственного страха, невозможности справиться со своей тревогой, из чувства заботы и бессилия одновременно.

«Когда появляются темы, которые в семье или социуме оставляют без объяснений, психика получает сигнал об опасности: “если я заговорю, случится что-то плохое”. Ребенок толком не понимает, чего надо опасаться, но страх закрепляется в теле и эмоциях, становится автоматическим и привычным, — объясняет Анастасия. — Появление небезопасных тем, которые нельзя обсуждать вслух, приводит к постоянному самоконтролю, перфекционизму и утомлению. А интерес к запретным вопросам рождает чувство вины: ребенок может ощущать, что, продолжая думать об этом, предает значимого взрослого, который ставит такие темы на «стоп».

Между замалчиванием и прямым запретом с точки зрения влияния на психику тоже есть разница. «Замалчивание, то есть избегание темы, рождает неуверенность, отсутствие опор, непонимание, что можно, а что нельзя, формирует тревожность, неустойчивость к неопределенности, — продолжает психотерапевт. — Прямой запрет на обсуждение каких-либо тем развивает стыд, страх быть отвергнутым, формирует более строгого внутреннего критика, который продолжает карать за мысли.

Оба процесса учат ребенка не доверять своим чувствам и мыслям, приводят к навыку затаиваться и не искать ответы открыто.

При этом ребенок и без открытых запретов улавливает запрещенные темы благодаря социуму, новостям, разговорам и интонациям. Если же с ним не говорят об этом, он теряет возможность понять и прожить свои чувства. Человек подавляет любопытство стыдом и чувством вины, у него возникает тревога и раздражительность. Он учится быть настороженным, перестает сомневаться и задумываться.

Если родитель говорит или выражает эмоции неискренне, ребенок может считывать это как внутреннее напряжение, а не как ложь. Многое зависит от того, как именно взрослый уходит от прямого ответа. “Плохой” вариант, когда родитель полностью игнорирует ребенка при обсуждении неприятной темы или, наоборот, вынужден соглашаться с ним, переступая через себя, отражается на доверии в семье: близость может теряться, дистанция между ребенком и взрослым — увеличиваться.

При “хорошем” варианте, когда родитель артикулирует свою позицию, не утратив доверия и не подвергая себя или ребенка опасности, формулировка может быть примерно следующей: “Я понимаю, что ты так думаешь, мои мнение и чувства другие, но сейчас я не готова говорить на эту тему, давай вернемся к этому чуть позже”. В этом случае ребенок получает не обман и лицемерие, а границу, уважительно выстроенную значимым взрослым.

В зависимости от возраста ребенка и понимания им происходящего можно искать формы честности, не нарушающие безопасность, не ставящие доверие под угрозу», — рекомендует психотерапевт.

Как говорить с ребенком про цензуру

Разговаривая с ребенком про цензуру и самоцензуру, важно понимать, что полностью обезопасить его не получится, но поддержать в проживании фрустрации и неуверенности вполне возможно. Обязательно напоминайте ему, что к родителю или значимому взрослому всегда можно обратиться с любой темой.

«В первую очередь расскажите о разных контекстах и месте, где точно безопасно быть собой: “Дома мы можем говорить обо всем, мы поддерживаем друг друга и принимаем, даже если наши точки зрения не во всем совпадают”, — рекомендует Анастасия. — Объясните, что не все люди думают одинаково — например, в школе могут не понять, отреагировать грубо или обидеть. А дальше — вместе подумать о том, какой ответ был бы для ребенка комфортным и безопасным, если такая тема поднимется».

Разговор о цензуре неизбежно сопряжен с разговором о границах и осторожности. О том, что возможность не соглашаться с оппонентом не равна обману.

«Можно объяснить ребенку, что молчать — не всегда значит скрывать, что он не обязан делиться своими переживаниями и мыслями с другими людьми, — советует психотерапевт. — Тут могут помочь самые простые примеры, аналогии с интимными темами или медициной: “Мы не рассказываем всем то, о чем говорили в кабинете у врача”».

* Внесены Минюстом РФ в реестр «иноагентов»

** Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией

Материал подготовлен в рамках проекта «Обняла»

Как историня из Казани работает с культурной памятью и при чем тут «Слово пацана»

Как возник и почему может закрыться единственный в Карелии кризисный центр для мам, пострадавших от насилия

Где взять силы, чтобы простить маму, — и что ей самой сделать, чтобы простить себя?

Как матери создают из дочерей родителей и партнеров — и что с этим делать