Как в школьных учебниках пишут о женщинах, семье и деторождении Исследование «Гласной» ко Дню знаний

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

Школьные учебники — все еще важнейший источник информации об окружающем мире для подростков. Хотя бы потому, что по ним приходится готовиться к ЕГЭ. Но в современных пособиях легко найти гендерные стереотипы, также в них практически не говорится о вкладе женщин в развитие общества. К такому выводу пришла «Гласная», проанализировав учебники и варианты ЕГЭ по русскому языку, литературе и обществознанию.

Как мы считали

Цель исследования — выявить предписанные социальные роли и качества мужчин и женщин, которые воспроизводятся на страницах школьных учебников, экзаменационных материалов, а также в учебной программе.

Для этого мы проанализировали материалы ЕГЭ по русскому языку, учебники по обществознанию с 6-го по 11-й класс базового уровня, а также рекомендованный для подготовки к ЕГЭ список по литературе. Мы использовали метод количественного контент-анализа. Он позволяет перевести текстовую информацию в количественные показатели. К определенным выводам о том, как представлены женщины, их опыт и достижения в учебных текстах, можно прийти, если подсчитать, как часто в них упоминаются мужчины и женщины. Для точности мы учитывали еще один показатель — количество лиц, у которых нельзя определить гендер из-за отсутствия четкого гендерного маркера.

Учет частоты упоминания женских образов — один из популярных методов гендерной экспертизы. В этом материале мы опирались на подобные исследования российских учебников и букварей. В частности, на книгу Анны Смирновой «Учимся жить в обществе. Гендерный анализ школьных учебников» 2005 года.

Русский язык

В этой части исследования мы хотели ответить на следующие вопросы:

- Чьи тексты — мужчин или женщин — используются для составления заданий чаще и насколько?

- Какие образы — мужские или женские — чаще возникают в сюжетах заданий?

- Какими качествами обладают эти женские и мужские образы? Какие действия совершают герои сюжетов? Какие гендерные стереотипы (представления о должном поведении мужчин и женщин) заложены в этих заданиях? Какие социальные роли предписаны там мужчинам и женщинам?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели количественный контент-анализ 21 контрольно-измерительного материала (КИМ) для подготовки к ЕГЭ по русскому языку с 2022 по 2025 год.

Мы взяли тестовые КИМ за 2022–2025 годы из пособий «ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов». Они одобрены Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), в котором готовят задания для ОГЭ и ЕГЭ, а редактор серии Ирина Цыбулько руководит комиссией по разработке заданий для экзамена по русскому языку. По словам репетитора по русскому языку и литературе Виктории Одиссоновой, побеседовавшей с «Гласной», эти пособия также наиболее приближены к реальным заданиям на ЕГЭ.

Задания в пособиях за разные годы нередко повторяются, поэтому мы выбирали варианты, совпадения между которыми минимальны: с первого по пятый в пособиях за 2024 и 2025 годы, с первого по третий, а также шестой и седьмой 2023 года и с восьмого по одиннадцатый за 2022 год.

Мы подсчитали, с какой частотой на страницах учебных материалов появляются единицы анализа за авторством женщин и мужчин, как часто в сюжетах возникают мужские и женские образы. В качестве единиц анализа мы использовали словосочетания, предложения и тексты, которые содержат информацию о гендерных качествах, предписанных мужчинам и женщинам. Также мы учитывали случаи, когда гендер определить нельзя из-за отсутствия четкого маркера — грамматического рода, обращения, свойственного мужчинам или женщинам, имени и так далее.

Литература

Самая простая часть нашего анализа. Мы хотели понять, как авторы-женщины представлены в школьной программе по литературе. Для этого посчитали, сколько авторок входит в кодификатор ЕГЭ по литературе за 2026 год. По сути, кодификатор — это список авторов и произведений, которые могут попасться на экзамене. Он несколько у́же, чем школьная программа, которая может различаться в разных учебных заведениях. Мы работали с кодификатором, потому что в него входят имена, с которыми, по мнению чиновников, должны быть знакомы школьники, сдающие предмет.

Обществознание

Вопросы, которые мы поставили перед собой в этой части исследования, — как часто в учебниках упоминаются достижения женщин в сфере развития общества и как они представлены.

Для этого мы подсчитали частоту упоминания известных мужчин и женщин — деятелей истории, политики, культуры и науки в школьных учебниках по обществознанию базового уровня под редакцией Л.Н. Боголюбова. По словам репетитора по обществознанию Анастасии, поговорившей с «Гласной», эта серия — одна из основных для подготовки к ЕГЭ и преподавания предмета в российских школах. Мы также опирались на переиздания последних трех лет (2022, 2023, 2024) и поговорили с репетитором по обществознанию, чтобы понять, как программа изменилась с началом войны.

В качестве единиц анализа мы использовали:

- В учебниках за 5-й и 6-й классы — рубрику «Наши выдающиеся соотечественники». Согласно утверждению авторов учебника, в ней рассказывается «о людях, составивших славу нашего Отечества».

- В учебниках с 8-го по 11-й класс — рубрики «Обратимся к источнику», «Обратимся к фактам», «Обратимся к высказыванию», «Документ», «Мысли мудрых». Мы также учитывали художников, чьи произведения были использованы в рубрике «Рассмотрим изображение».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные роли — мать, сестра, бабушка

Как выяснила «Гласная», в тестовых вариантах ЕГЭ по русскому языку тексты женщин использованы для составления заданий в 10,8 раза реже, чем мужчин. Это связано с тем, что составители ЕГЭ стараются поднимать перед школьниками «вневременные, вечные вопросы» по текстам русской литературы, основные авторы и герои которых — мужчины, рассказала «Гласной» репетитор Виктория Одиссонова, которая более 10 лет преподает школьникам русский язык и литературу.

«Это могут быть как Толстой, Чехов или Тургенев, так и писатели XX века — например, Олеша, Гранин, Васильев. Последние — чаще, реже — современники. Классические или современные тексты из зарубежной литературы, где даже в XIX веке мы могли бы найти ярких женских персонажей, не берутся», — объясняет преподавательница.

По подсчетам «Гласной», женские образы в КИМ по русскому языку составляют всего 8,8%. Они встречаются в 6,6 раза реже, чем мужские (58,2%). Ученые давно отмечают такую диспропорцию в обращении к мужским и женским образам в школьной литературе.

Примеры из других учебников

В гендерно окрашенных упражнениях из «Алгебры и начал математического анализа» А. Колмогорова к мужским образам обращались в 31,1% случаев, к женским — в 19,2%.

В учебнике по русскому языку Л. Рыбченковой и А. Власенкова соотношение составило 57,5 и 22,5%

Говоря о женщинах, авторы заданий делают акцент на их внешнем виде и возрасте, личных качествах или эмоциональном состоянии. В текстах на военную тему встречается образ или жертвенный героический («потрясающей стойкости комсомолки-партизанки Тани»), или пассивный, нуждающийся в защите воина-мужчины и ожидающий его с войны. Так через учебные материалы в сознание школьников проникает ассоциация мужественности с войной, силой, а женственности — с семейной сферой и необходимостью в защите.

«В прошлом году на досрочном этапе попался текст из “Чернобыльской молитвы” Светланы Алексиевич. Прекрасное произведение, повествование в котором ведется по большей части от имени женщины. Но в том конкретном фрагменте героиня рассказывала о своем муже. То есть фокус внимания снова направлен не на нее, а на мужчину — на то, что он тушит пожар, разгребает завалы или воюет [как в других аналогичных текстах на ЕГЭ]», — отмечает Виктория Одиссонова.

Набор профессиональных ролей в вариантах ЕГЭ, которые проанализировала «Гласная», тоже небогат: стенографистка, учительница, дежурные сестры, реквизитор, писательница, актриса, доярка, а еще пловчиха и фигуристки. Частым гендерным маркером в отношении женских образов были слова «мать», «сестра» и «бабушка».

«В текстах о профессиях тоже встречаются женщины, но в довольно стереотипных для себя занятиях с современной точки зрения, — подтверждает “Гласной” репетитор. — Например, речь идет о женщине-враче и подчеркивается, что она обладает большим спокойствием, мягкостью, человечностью. Это, безусловно, хорошие качества, но почему они позиционируются как исключительно женские, непонятно. Получается такой стереотипный образ женщины-спасительницы в помогающих профессиях».

А мужчины?

Мужские роли более разнообразны. На страницах КИМ упоминаются заведующий библиотекой, военнослужащие, император Петр I, хозяин дома, столяр, рыбак и кандидат наук, а также множество известных писателей, поэтов и художников.

Символическое уничтожение

Дети формируют свое представление о мире через школьные пособия, и стирание той или иной группы конструирует определенные взгляды на мир. Для современного российского государства возможность влиять на школьную программу важна, поскольку «интернет регулировать сложнее», считает гендерная исследовательница в Университете Вупперталя в Германии Юлия Гришина.

По ее словам, современные российские учебники унаследовали гендерный дисбаланс от советских. «В СССР тоже существовали профессорки и другие варианты профессий, оканчивающиеся на “-ка” и “-ца”, но они постепенно стерлись к 1970-м годам из-за послевоенного гендерного разрыва. Нужно было подтянуть значимость мужчин в обществе, в котором женщины преобладали и больше вкладывались [в восстановление страны]. Перенести эту традицию стирания женщин в современные учебники было легко», — рассказывает Гришина.

Медиа обладают способностью стирать социальные группы из публичного поля и, наоборот, подсвечивать их, продолжает Гришина.

«Слабая представленность женщин в учебниках сигнализирует ученицам и ученикам о меньшей значимости этой группы в публичной сфере науки, культуре, искусстве,

поддерживает гендерные стереотипы и закрепляет гендерное неравенство. То есть если упоминаний о женщинах нет, то и проблем [с которыми сталкиваются женщины], их поступков нет», — говорит исследовательница.

Нехватку женских образов в учебниках она называет «символическим уничтожением»: «Нынешняя репрезентация женщин утверждает существующее неравенство. Учебники не просто отражают реальность, они конструируют ее. Низкая репрезентация женщин, во-первых, легитимирует неравенство, представляя его как норму. Во-вторых. ограничивает ролевые модели для девочек. И в-третьих, формирует у мальчиков ожидание своего доминирующего положения, так как других опций просто нет. То есть они это ожидание усвоили и в течение 11 лет закрепляли. И [понятно,] что мы получаем на выходе».

На ЕГЭ без «авторок»

Женские образы в материалах ЕГЭ по русскому языку, которые изучила «Гласная», встречаются в 3,7 раза реже, чем те, у которых отсутствует четкий гендерный маркер (8,8 и 33%). Однозначно сказать, что действие совершает лицо женского рода, можно было, если бы авторы использовали феминитивы. Сейчас в материалах ЕГЭ такие слова употребляются, только если они уже вошли в литературный язык — как те же «учительница», «телеграфистка» или «пловчиха».

Многие современные феминитивы, например характерные для феминистского дискурса «авторка» или «редакторка», с точки зрения нормы считаются разговорными и оценочно маркированными. Использовать их на экзамене недопустимо, говорит репетитор Виктория Одиссонова.

«У меня были студентки, которые могли использовать слова вроде “авторки” в сочинениях. И приходилось в такие моменты просить заменить их на слова общего рода, потому что “авторка” — это не литературная норма», — объясняет преподавательница.

По ее словам, ЕГЭ проверяет именно уровень владения литературной нормой русского языка, а составители экзаменационных заданий ссылаются на конкретные словари. Отклонение от этих норм могут счесть речевой ошибкой, за что снимают баллы.

Учительница Татьяна Червенко — о доносах, задержании за разговоры с детьми и сопротивлении системе

Как отмечает Виктория, включение феминитивов в ЕГЭ по русскому языку только усложнит экзамен: «В последние годы даже достаточно разумные подростки спрашивают, что означает то или иное слово в задании или тексте. Например, “некролог” некоторые понимают как “врач, который занимается мертвыми”. Еще ставят ударение неправильно: “некрОлог” вместе “некролОг” (ассоциируют со словом “невролог”), тогда как на этом слове в ЕГЭ проверяют именно орфоэпическую норму. Какие феминитивы, когда приходится продираться через такие вещи?»

Просто добавить в тексты учебников современные разговорные феминитивы недостаточно, чтобы сделать женщин более видимыми и попытаться устранить гендерное неравенство, предупреждает Юлия Гришина.

«Как маленький первый шаг такая мера подошла бы, но из-за нее мальчики не начнут автоматически уважать девочек, а девочки — делать открытия, летать в космос и управлять страной. Кроме книг, детям нужны ролевые модели из реальной жизни и в кино, сериалах, — говорит исследовательница. — Например, две министерки одной из основных партий немецкого парламента сейчас — молодые женщины-мигрантки. Одна — иранка, другая — поздняя переселенка. Не то чтобы всем приезжим в этой стране стало лучше жить от того, что они есть. Но наш голос хотя бы услышат».

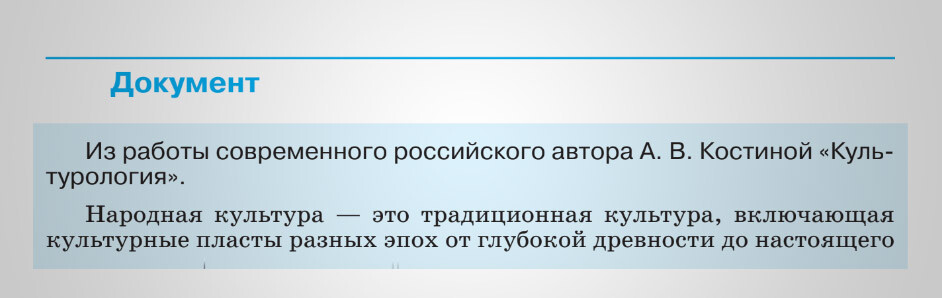

Маркс, Энгельс и Екатерина II

Не лучше дело обстоит с тем, как представлены женщины и их заслуги в школьных учебниках по обществознанию, изданных в 2022–2024 годы. Как подсчитала «Гласная», в учебниках по обществознанию под редакцией академика РАО Леонида Боголюбова для 8–11-х классов упоминания женщин — деятельниц политики, науки, культуры и труда составляют чуть более 5%. Именно эти пособия использует большинство российских школ, они рекомендованы для подготовки к ЕГЭ.

В четырех учебниках мужчин упоминают 261 раз (с повторами), а женщин — всего 14 раз, то есть в 18,6 раза реже. Мужчины и их достижения составляют почти 95% всех упоминаний.

Для сравнения: в рубрике «Мысли мудрых», помещенной после каждого параграфа в учебниках за 10-й и 11-й классы, упомянуто 38 исторических фигур. Среди них только одна женщина — российская императрица Екатерина II. Кроме того, ни одна женщина не упомянута в пункте о современных достижениях российской науки в параграфе по теме «Наука» учебника за 8-й класс.

Имена некоторых мужчин-деятелей встречаются чаще других. Так, лидирует философ Николай Бердяев (шесть упоминаний). На втором месте — Владимир Путин и Лев Толстой (по пять упоминаний). Часто встречаются имена первого наркома иностранных дел СССР Георгия Чичерина, а также Антона Чехова, Фридриха Энгельса, Карла Маркса и Аристотеля (по четыре раза). Из женщин трижды упомянута Екатерина II и дважды — российская экономистка, доктор наук, профессор МГТУ имени Баумана Елена Лобачева.

При этом авторы игнорируют научные достижения современных исследовательниц, чьи труды цитируются на страницах школьных пособий. Так, Лобачева представлена всего лишь как «современный российский ученый-экономист». У некоторых упомянутых ученых-мужчин докторские степени указаны.

Кроме Лобачевой, без упоминания докторской степени в учебник попали социолог Ольга Осипова и культуролог Анна Костина.

По словам репетитора по обществознанию Анастасии, знать деятелей политики, науки, культуры и спорта нужно, чтобы выполнить некоторые задания с развернутым ответом во второй части ЕГЭ по обществознанию. Но ученикам они обычно даются трудно.

«Ребенок, может, и вспомнит кого-то, но, по мнению проверяющего, недостаточно распишет, каков вклад данного деятеля в российскую науку или культуру. На “Разговорах о важном” могут разбирать женщин-героев, но в основном времен Великой Отечественной войны, как Зоя Космодемьянская, женщины-летчики, партизаны. А современность [о которой обычно спрашивают на экзамене] затрагивают очень редко», — объясняет эксперт.

Женщины, у которых чуть не отняли их достижения в искусстве и науке

Отказ от деторождения как общественная опасность

В последние годы в экзаменационных вариантах по обществознанию стало больше заданий на тему семьи и традиционных российских ценностей, говорит репетитор Анастасия.

По ее словам, в них «“правильные варианты” ответа — патриотическое воспитание, приоритет семейного воспитания, а “неправильные” — индивидуализм, карьеризм».

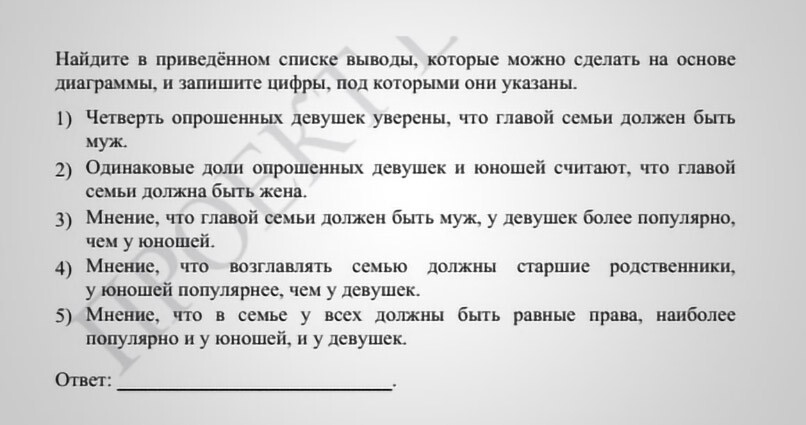

Например, в демонстрационной версии экзамена за 2026 год есть такое задание: «В ходе социологического опроса группы совершеннолетних юношей и девушек им задавали вопрос: “Кто должен быть главой семьи?” Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы».

Учебники под редакцией Богомолова, используемые для подготовки к ЕГЭ, готовят школьников к тому, чтобы дать правильные ответы на подобные вопросы. Параграф о семье в учебнике для 9-го класса начинается со слов о том, что репродуктивная функция семьи — главная в обществе. Согласно тексту, это «особая, присущая только семье (в отличие от других социальных групп)» черта.

Закрепить материал ученикам 9-го класса предлагают, ответив на вопросы: «В чем общественная ценность многодетной семьи? Какую общественную опасность несет отказ людей от деторождения или откладывание рождения ребенка на более поздний срок?»

В материале по той же теме для одиннадцатиклассников пропагандистские нарративы усиливаются. «Чтобы через 30 лет население страны не уменьшилось, детей в каждой семье должно быть не меньше двух», — утверждают авторы. Задача «союза мужчины и женщины» состоит в том, что «из девочки семья готовит будущую жену и мать, из мальчика — отца и мужа».

При этом в учебниках для старших классов подробно рассказывают о мерах поддержки государства — материнском капитале, единовременной выплате при рождении, программе семейной ипотеки и других. По словам Анастасии, этот материал спрашивают у одиннадцатиклассников на ЕГЭ во второй части экзамена, где нужно давать развернутый письменный ответ.

«Также есть вопрос, каким образом государство препятствует падению института семьи, — и, чтобы сохранить баллы, пишем про психологическую помощь женщинам, региональные программы, пролайф-организации», — рассказывает репетитор.

Анастасия негативно относится к расширению присутствия темы семьи в ЕГЭ. Репетитор видит в этом «довольно сильную пропаганду деторождения среди несовершеннолетних». Однако она сама учит детей писать «по шаблону», чтобы «получить баллы».

По ее словам, задания по гендеру и сексуальности — более сложные, чем предполагает ЕГЭ, и попадаются на вузовских олимпиадах, в частности в НИУ ВШЭ. Преподаватели этого вуза выпустили свою линейку школьных учебников по обществознанию. Например, в учебнике для 10-го класса приведено определение понятия «гендер». Но для подготовки к ЕГЭ эти книги не подходят, подытоживает преподавательница.

Именно эта организация будет готовить российских подростков к семейной жизни и рождению детей

Алина из госпиталя для бойцов СВО

Хотя авторитет женщины «как личности, матери, жены» в современных семьях возрастает, она по-прежнему тратит на домашний труд больше времени, нравоучительно замечают авторы учебника: «Каждый третий из молодых мужей и каждый пятый среди супругов среднего возраста не занимается домашними делами».

При этом в примерах исполнения семейных обязанностей, которые традиционно считаются «женскими», авторы упоминают исключительно женщин. Примечательно, что речь об этом идет в параграфах, посвященных трудовым правам.

«Является ли приготовление ужина работой? Конечно да. Ужин может приготовить дома мама, однако ужин может быть результатом работы специально приглашенной домохозяйки или целого коллектива поваров, если вы решили поужинать в кафе» — с этого примера начинается параграф о правовых аспектах наемного труда. Когда речь идет о листке временной нетрудоспособности, говорится, что он положен «не только самому заболевшему [работнику]», но и, «например, маме, которая ухаживает за заболевшим ребенком».

Такие примеры воспроизводят и закрепляют за женщинами приватную, внутрисемейную сферу с соответствующими обязанностями, а за мужчинами — публичную.

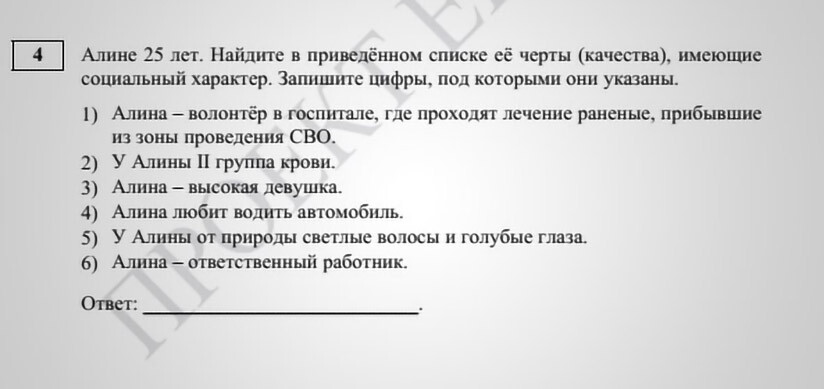

В одном из заданий в демонстрационном варианте ЕГЭ по обществознанию за 2026 год ученикам нужно выбрать личные качества девушки Алины, «имеющие социальный характер». При этом Алина — волонтерка в госпитале, где лечат «бойцов СВО», и «ответственный работник».

Другой пример. В учебнике за 9-й класс авторы пишут, что «из сказки Ш. Перро мы знаем, какие качества, помимо внешней привлекательности, ценили принцы в простых девушках: трудолюбие, доброту, скромность, порядочность». Такие формулировки задают определенные социальные ожидания от девочек и девушек и воспроизводят гендерные стереотипы, закрепляя за женщинами сферу заботы.

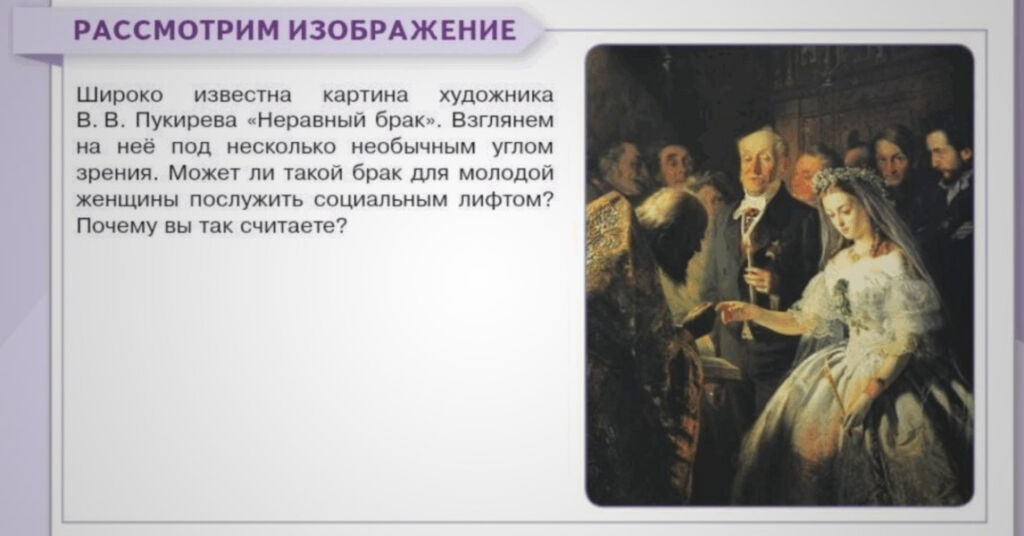

Ученикам старших классов предлагают и другие сомнительные идеи. Например, на уроке о социальной структуре общества в 9-м классе предлагают ученикам рассмотреть знаменитую картину Василия Пукирева «Неравный брак» и поразмышлять, может ли такой союз послужить для молодой девушки социальным лифтом.

В том же уроке школьникам дана ситуация: женщина с высшим образованием пользуется уважением коллег, но мало зарабатывает. Им предлагают предположить, почему так происходит.

При этом в тексте параграфов не рассказывается о гендерном разрыве в оплате труда. Возможно, эту информацию на уроке должен предоставить учитель. Тем не менее подобные примеры при отсутствии объяснения могут сформировать у детей представление о естественности менее выгодного социального положения женщин в обществе.

Женская драма на втором плане

Список авторов, которых нужно знать школьникам, сдающим ЕГЭ по литературе, на 94,4% состоит из мужчин (135 человек), посчитала «Гласная». Женщин там всего семь (5,6%). Так, обязательно нужно знать поэзию Анны Ахматовой, в том числе поэму «Реквием», и Марины Цветаевой». Тех же поэтесс обычно проходят в рамках школьной программы. Единственное зарубежное женское произведение в кодификаторе — это «Дневник Анны Франк».

Тексты Беллы Ахмадулиной, Ольги Берггольц, Олеси Николаевой и Юлии Друниной рекомендованы для изучения развития лирических и лироэпических жанров во второй половине XX и в XXI веке. Но можно выбрать и других авторов из того же раздела. На практике женские тексты этого периода встречаются в экзаменационных материалах реже мужских, говорит репетитор Виктория Одиссонова. «Захар Прилепин, к слову, тоже включен в кодификатор, но в вариантах его, слава богу, не предлагают», — говорит преподавательница.

Психолог Юрий Лапшин — об идеологическом давлении в школе и практиках сопротивления учителей

По ее словам, чтобы хорошо написать ЕГЭ, не нужно глубоко понимать особенности опыта женщины в дореволюционной или советской России: «Тут важно показать, что в определенных заданиях ты чаще всего можешь сопоставить одно произведение с другим по тематике, определить средства художественной выразительности и некоторые другие черты. Дополнительных баллов за детальное знание исторического контекста и личности писателя ты не получишь: конечно, это поможет тебе лучше ориентироваться в материале, понять мотивацию героини, но важен будет все равно именно анализ предложенного текста. [Поэтому] то, как личная судьба Ахматовой или Цветаевой повлияла на их лирических героинь, или тема отсутствия прав у женщин в XIX веке на примере Катерины из “Грозы” Островского уходит на второй план».

«Рассуждать об особенностях отражения женского опыта в поэзии или прозе того или иного периода слишком сложно [для школьников]. В первую очередь потому, что в школе до сих пор толком не изучают, как те или иные исторические события вообще повлияли на литературу, нашли в ней свое отражение. Поэтому первое, что я делаю как репетитор, — пытаюсь привязать основные даты, события к конкретным произведениям, чтобы создать контекст, дать понять, что литература никогда не существовала и не существует в сферическом вакууме. Максимум на экзамене могут предложить в качестве темы сочинения проанализировать женские образы в конкретном произведении, например в “Кому на Руси жить хорошо” Некрасова», — подытоживает эксперт.

Материал подготовлен в рамках проекта «Обняла»

Роддома теряют кадры — и роженицам все чаще не хватает помощи

Каковы перспективы российского феминизма и экологического

активизма в изгнании

Как иностранцы, переехавшие в Россию, поддерживают Путина, продвигают семейные ценности и сексуализируют женщин

Как государства пытались бороться с теми, кто не хочет рожать, и к чему это приводило