«Война все равно доберется до каждого» Две режиссерки из России получили награды Венецианского фестиваля. «Гласная» взяла у них интервью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

6 сентября завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. В рамках программы «Дни авторов» на нем дебютировали две режиссерки из России. Настя Коркия представила игровую работу «Короткое лето» — и получила приз за лучший полнометражный дебютный фильм им. Луиджи Де Лаурентиса «Лев будущего». Автобиографическая картина «Память» Владлены Санду удостоена приза зрительских симпатий.

Режиссерок объединяет обращение к опыту детства и травме войны — к тому, как она отражается на повседневной жизни и передается через поколения. Но каждая из них говорит на свой лад: Коркия — через поэтику летних воспоминаний и взгляд ребенка, Санду — через личную историю и столкновение с наследием насилия, о котором невозможно молчать.

Оба фильма, несмотря на разный художественный язык, затрагивают тему чеченской войны и ее отголосков в настоящем.

Фильм «Короткое лето» — дебютная полнометражная художественная работа Насти Коркии. Главной героине фильма Кате восемь лет, она проводит лето с бабушкой и дедушкой в российской глубинке. На фоне ее детских игр и семейных забот разворачивается чеченская война, отголоски которой проникают в повседневную жизнь через сообщения по радио, милицейские ориентировки, военные самолеты в небе и травмированных ветеранов военных действий, блуждающих по поселку словно призраки.

Коркия сознательно не показывает саму войну: ее присутствие ощущается как радиоактивный след, который влияет на людей и пространство вокруг.

Снятая в сербском городе Бор, картина воссоздает атмосферу южной России начала 2000-х, соединяя документальную наблюдательность с летней поэтичностью: фильм снят на 16-миллиметровую пленку. «Короткое лето» — своеобразная капсула памяти, это фильм о детстве, в котором свет и тень неразделимы, и о том, как даже в самые тихие моменты история все равно настигает каждого.

Картина «Память» режиссерки Владлены Санду — о наследии насилия и травмы в постсоветском пространстве, она основана на личной биографии авторки. Санду родилась в Крыму в СССР в 1982 году, но после развода родителей переехала с матерью в Грозный. В 1994 году, после распада Союза, Санду стала свидетельницей первой чеченской войны.

При работе над «Памятью» режиссерка была вынуждена подать в Министерство культуры России фиктивный сценарий, чтобы получить разрешение на съемки. Сама необходимость маскировки стала частью истории — размышлением о том, как искажения и умолчания превращаются в элемент памяти.

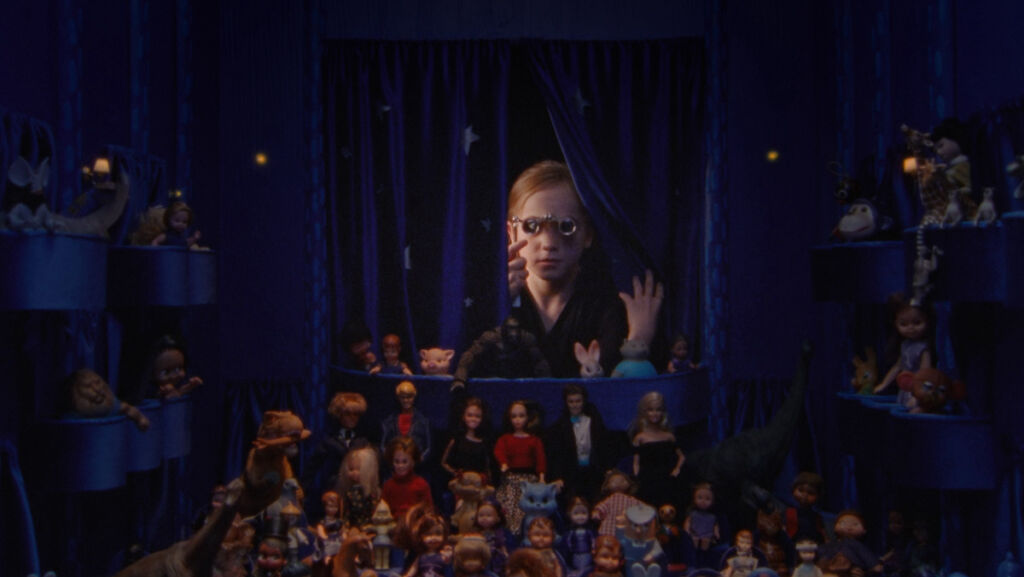

В центре картины — размышления о том, как насилие и страх передаются через поколения — и возможно ли разорвать этот цикл. Сочетая элементы эстетики Андрея Тарковского и Сергея Параджанова, Санду превращает личную трагедию в универсальное высказывание о том, как война и насилие лишают детей будущего.

Обе ленты на русском языке, задумывались в России, но закончены уже в эмиграции: после 2022 года Коркия и Санду покинули Россию, сейчас живут и работают в Европе.

Специально для «Гласной» Анна Мальгина встретилась с обеими режиссерками в Венеции и взяла у них интервью.

Настя Коркия окончила Московскую школу нового кино (мастерская Б. Бакурадзе и Н. Хомерики). Работала режиссером документальных фильмов и промо на телеканале «Дождь». Живет попеременно в Германии и Франции. Премьера ее документального фильма «ГЭС-2» состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале. Ее работы демонстрировались на IDFA, Berlin Critics’ Week, DOK Leipzig, True/False и Sheffield DocFest и других фестивалях.

Владлена Санду окончила ВГИК по специальности «кинорежиссура» (мастерская Алексея Учителя), а в 2019 году — студию независимой режиссуры Бориса Юхананова. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года уехала из России. Живет и работает в Амстердаме. Ее фильмы участвовали в официальных программах Берлинале, Роттердамского кинофестиваля и других. Работы Санду получали награды goEast, Zagreb Dox, «Золотой абрикос», а также премию Silver Eye от Института документального кино.

«Когда взрослые отворачиваются от войны, страдают дети». Интервью с Настей Коркия

— Почему вы решили снять фильм именно про это время?

— Честно говоря, изначально я просто писала о детстве. Не думала о сценарии в каком-то конвенциональном ключе. Сначала я записывала воспоминания — свои и не только — про детство. Было несколько сцен, которые, как планеты, крутились вокруг этой темы. Потом к работе присоединился мой соавтор Миша Бушков, и мы стали выстраивать это в сценарий.

Период, о котором идет речь в фильме, возник абсолютно органично, потому что мое детство пришлось на это время. Основная часть работы над сценарием, конечно, была сделана уже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Это естественно подвело нас к размышлениям о том, как наша страна оказалась там, где она оказалась. Я стала читать много про вторую чеченскую войну, в том числе Анну Политковскую. И параллели с современными событиями для меня были очевидны.

— Насколько фильм автобиографичен?

— Немного. Есть несколько сцен, связанных с моим детством, но в целом картина — это мозаика из множества детских историй разных людей.

— Почему в фильме отсутствуют родители, а важны именно бабушка и дедушка?

— Мы долго размышляли, нужны ли родители. Показалось, что это было бы искусственной, добавочной историей. Бабушка и дедушка — ключевые фигуры, через которых ребенок взаимодействует с миром. Родители где-то есть, но их прямое присутствие не добавляло бы смысла.

— В конкурсе есть еще один фильм о Чечне — «Память» Владлены Санду. Как вы думаете, для режиссеров из России единственный способ говорить о войне — через прошлое?

— Для меня лично этот фильм стал попыткой рефлексии: как мы оказались в нынешней точке. Мне кажется, причины кроются еще в тех войнах, о которых общество предпочитало молчать. Тогда никто активно не выступил в защиту Чечни, и я вижу в этом важный симптом.

Сейчас сформировалось поколение режиссеров, которые тогда были детьми, и нам необходимо наконец осмыслить те события. Именно поэтому я обратилась к прошлому. А снимать про Украину сейчас мне кажется преждевременным: это было бы скорее спекуляцией. Нужно сначала разобраться с причинами, понять, что происходило с нашей страной.

— Как вы для себя отвечаете на вопрос про причины?

— Я не думаю, что фильм дает прямые ответы, но он помог мне чуть лучше понять, как устроено наше общество. Это выученная беспомощность, привычка отворачиваться, говорить «Новости — это где-то далеко, они нас не касаются».

Россия слишком большая, и если ты сам не находишься в эпицентре, очень легко выключить телевизор и сказать, что ничего не происходит.

Но война все равно добирается до каждого. Это и солдаты с тяжелыми травмами, и инвалиды на улицах, и разговоры о пропавших сыновьях. Война в любом случае просачивается в повседневную жизнь.

Мне было важно показать это глазами ребенка, для которого война существует лишь как эхо: через покалеченных людей, обрывки новостей, завуалированные формулировки вроде «антитеррористическая операция». Так жила большая часть страны: война где-то далеко, но ее последствия все равно приходят к каждому.

— В фильме есть страшная сцена — кульминация, когда девочка встречает солдата с ПТСР, момент, когда кажется, что он сейчас ее изнасилует. Расскажите о ней подробней.

— Персонаж солдата в синем пальто стал для меня особенно важным. В этой линии есть двойственность: зритель переживает за девочку, опасаясь сексуализированного насилия, которое часто становится частью любой войны, но в то же время понимает, что настоящий ужас в другом — в том, что, когда взрослые отворачиваются от войны, страдают дети.

Они либо становятся прямыми жертвами, либо — как в фильме — начинают воспроизводить войну в играх: устраивают блокпосты, проверяют машины, «разыскивают бомбы». Эта милитаризация общества, которая тогда уже была заметна и которая сегодня еще усилилась, особенно в школах, кажется мне одной из самых мрачных черт нашей реальности.

— Как изменилась ваша работа в кино после того, как вы уехали?

— Процесс съемок в Сербии был сложным, потому что до этого я работала в основном с документальным кино. И когда только задумывала свой дебют, планировала снимать дома, в России. Но поскольку этот фильм — французско-немецкая копродукция, мы ни тратить деньги в России не имели права, ни снимать кино где-то за пределами Европы. Поэтому была выбрана Сербия.

Изначально у нас было представление, что это близкая к России страна, все будет похоже. Конечно, это совершенно не так: Балканы — совсем другой мир, другой ураган культур и архитектуры. Для нас это был очень тяжелый и сложный момент: пришлось многое достраивать и переделывать буквально с нуля.

Например, деревянный дом мы полностью создавали сами вместе с художниками и постановочной командой — было непросто. Не менее сложно оказалось и с актерами: нам пришлось организовать кастинг среди тех, кто покинул страну. Это добавило дополнительных трудностей, но и сделало процесс особенным, по-своему уникальным.

— Как вам работалось в Сербии как режиссерке? Есть ли различия в отношении к женщинам-режиссерам в Европе и в России?

— В Германии и Франции я не почувствовала предвзятого отношения. А вот в Сербии это оказалось ощутимее: для многих странно, что режиссер — женщина, да еще дебютантка. Конечно, прямо это никто не формулировал, но чувствовалось: двухметровым мужчинам в команде не так просто воспринимать мои слова всерьез.

Когда я снимала в России, тоже было похоже: на площадке часть группы сперва присматривается, проверяет, насколько ты уверенно себя ведешь. Но постепенно это удается переломить. В Сербии, помимо гендера, добавлялся еще и языковой барьер, поэтому было сложнее.

— Почему вы снимали на пленку и насколько это сложнее и дороже?

— В целом немного дороже, но не существенно. В первую очередь это технически сложно для продюсеров: нужно организовать доставку пленки, потом ее проявку, сканирование и все прочее. Но для меня вопрос съемки на пленку был решен сразу. Мы с моим оператором до этого уже снимали короткий метр на пленку и поняли, что именно 16 мм — наше правильное решение.

Для этого фильма оно оказалось и стилистически очень важным. Все-таки картина во многом про детство, и хотелось не столько рассказать конкретную историю, сколько попытаться погрузить зрителей в их собственное детство. Я надеялась, что мягкое, чуть зернистое изображение будет интуитивно возвращать их в то время, которое уже прошло, и мне кажется, что это считывается.

Я очень люблю работать с пленкой еще и потому, что это дисциплинирует всех на площадке. Каждый понимает: у нас шесть дублей — и ни дублем больше. Поэтому вся команда работает максимально слаженно и сосредоточенно, особенно когда дубли длятся по семь минут, и мы целый день снимаем одну сцену без склеек.

— Если сравнить опыт работы с пленкой в России и за границей, есть ли разница?

— Когда мы снимали короткий метр в Москве, просто отвозили материал на «Мосфильм» — это занимало 15 минут. А в Сербии каждые три дня приходилось отправлять банки с пленкой на проявку в Париж. Конечно, это добавляло нервов, но я ни разу не пожалела. Когда вижу изображение, я понимаю, что мы сделали правильный выбор. Да, сейчас можно имитировать пленку цифровыми средствами, и иногда это выглядит убедительно, но именно в нашем случае было принципиально важно, что это настоящая пленка.

— Сложно ли было найти финансирование, особенно из-за политической ситуации? И планируете ли вы прокат в России?

— Мне, честно говоря, повезло и с продюсерами, и с финансированием: проект собрал деньги примерно за год, что по европейским меркам очень быстро. Основной бюджет — французско-немецкий, но фильм поддержали и сербские фонды.

Политического давления я не почувствовала, хотя, конечно, к российским фильмам сейчас есть дополнительное внимание: всегда проверяют, нет ли там государственного финансирования РФ. Но сам факт, что мы с вами в Венеции, уже говорит о том, что нет запрета вроде «российский фильм — значит, не берем».

В России, насколько я понимаю, фильм вряд ли можно будет показать. Хотя, конечно, если когда-нибудь получится, я буду очень рада. Но в целом воспринимаю этот проект как европейский.

«На нас писали доносы в Чечне». Интервью с Владленой Санду

— Как родилась идея фильма? До этого вы сделали документальный фильм «Без культуры нет нации» о Чечне. Там вы исследуете, как культура позволяет народу сохранять национальную идентичность в условиях войны и оккупации.

Тот фильм и «Память» очень взаимосвязаны.

— У нас был питчинг в 2017 году на GoEast Festival в Висбадене. Мы с моей продюсеркой Яной начали разрабатывать проект, но до этого уже делали ресерч и разработку — примерно за полгода. То есть практически еще в 2016 году стали готовить материал. Весной 2017 года мы представили идею «Памяти». Она была еще не до конца оформлена. Возможно, мы сами тогда не до конца понимали, что именно хотим.

— Как события 2022 года и эмиграция повлияли на замысел картины, ее сценарий, образный язык, визуальные решения?

— Фильм все время меняется — от идеи до момента, когда вы видите его на экране. Это процесс. Почти каждый день происходили изменения.

Например, недавно произошло одно из последних: нам отказались предоставить кадр в архиве, связанном с Крымом. Мы были вынуждены заменить его другим. К счастью, нашли. Буквально пару недель назад в Zoom решали эту проблему. Фильм менялся все время на протяжении восьми лет.

— Я читала, что когда вы подавали фейк-сценарий, за вами следили. Расскажите об этом подробней.

— Нет, смотрите. Проверки всегда были. На нас писали доносы в Чечне. Иногда приезжали из Министерства культуры Чечни, из управления по кинематографии — смотреть, что мы снимаем. Просили материал. Но у нас все было на пленке, и мы делали вид, что не можем показать. На этом все заканчивалось. Мы говорили: «Да, все идет хорошо, вот дом стоит, вот мы сейчас тут кадр будем делать».

Изначально концепция строилась так, что история будет рассказана за кадром. Поэтому нам было важно найти образный ряд. И для меня очень значимо, что дом — это реальный объект, в котором прошла моя жизнь во время войны. Его построили бабушка и дедушка. Теперь он пустует, у него другие владельцы. Они и соседи постоянно писали доносы. Проверяли, звонили в министерство, им отвечали: «Да, мы этот фильм одобрили». Это был замкнутый круг.

Путинский режим давно выстроил в Чечне диктатуру. Это была экспериментальная площадка для всего, что позже распространилось на всю Россию. Все писали доносы друг на друга. Как в 37-м. Родители на детей, дети на родителей. У моих знакомых была история: встретились три друга, не виделись много лет. Один сказал что-то про Кадырова. Они разошлись — и вопрос один: кто первый напишет донос? Никто не знает, кто откуда. Это и есть проблема: сотрудником ФСБ может быть твой брат, сосед, одноклассник. Любой. Поэтому все всего боятся. Даже с другом говоришь, а он отводит глаза, как будто «погода поменялась».

— Вся ваша съемочная группа состояла из женщин. При этом вы снимали в Чечне. В фильме есть фигура дедушки, который бил женщин в семье. Насколько для вас важна тема насилия, ведь, по сути, ваш дед символизирует государственную систему насилия?

— Да, конечно. Это история и про это тоже. Для меня важно, что коллектив женский. В моей практике это повторялось — например, в сериале «Идентификация» у меня тоже был женский коллектив. Это для меня своего рода активизм. Женщинам сложнее добиваться серьезного отношения в профессии.

В Чечне у меня были встречи с управлением кинематографии. Я приходила в официальной одежде: длинное платье, рукава, иногда платок — чтобы меньше задавали вопросов. Я играла по правилам, потому что моя цель была — снять фильм, а не устраивать феминистическую революцию.

Представитель министерства даже не пожимал руку, потому что женщинам руки не жмут. Я выросла в среде, где мужчины заходят — женщины встают.

У меня долго сохранялась привычка: мужчина входит, я автоматически встаю и жду, когда позволят сесть.

При мужчине было странно есть, потому что женщины едят отдельно. Мой дедушка часто унижал женщин. Например, чай всегда был для него «недостаточно горячим», он выливал его, заставлял готовить заново. Иногда пять раз подряд. Это было регулярно. Я выросла в атмосфере, где подобное считалось нормой. В школе я была одна не чеченка среди 700 детей. Знала язык, могла объясниться. Не могла носить короткие юбки.

Мое освобождение происходило очень долго. После Чечни мы переехали в Ставропольский край. Там я впервые увидела, что женщины курят, носят мини-юбки. Это был шок. Потом у меня был опыт исследования sexual human trafficking. Там та же модель власти: женщины — ничто, мужчины — все. Это помогло точнее увидеть логику насилия.

— В фильме вы в первоначальных титрах поблагодарили Параджанова, Тарковского. Почему среди имен нет женщин-режиссеров? Некоторые сцены в вашем фильме напомнили мне работы Ларисы Шепитько.

— Конечно, я уважаю Шепитько, она для меня важный режиссер, ее работы действительно потрясающие. Она сняла выдающиеся картины, в том числе о травме войны и самой войне. То же самое можно сказать о Кире Муратовой — ее творчество, бесспорно, значимо. Я считаю их картины шедеврами.

Но для меня они не были прямыми референсами для этой картины. Упоминать их имена только ради того, чтобы это выглядело конъюнктурно и, возможно, понравилось феминистскому сообществу, — было бы неправдой. Я упомянула тех, кто меня вдохновил при создании этого фильма.

— Почему именно Тарковский?

— Изначально Андрей Тарковский помог поверить в себя как в режиссера. Его фильм «Андрей Рублев», где один из главных героев — мальчик Бориска, строящий колокол во время войны, произвел на меня огромное впечатление. Бориска утверждает, что знает секрет, хотя на самом деле он его не знает. Но он позволяет себе поверить в это — и таким образом спасает себя. Более того, он создает звук и музыку, он рождает искусство.

Эта история стала для меня формулой: неважно, в каких обстоятельствах находится человек, кто он и сколько ему лет — если он позволяет себе поверить, что способен на большее, он может это сделать.

Я тоже позволила себе поверить, что могу быть режиссером. Я не знала и до конца не знаю, каким будет мой путь, но позволяю себе верить, что я художник и артист. Я сознательно использую именно это слово — «артист», а не его феминитив. Для меня это не вопрос грамматики, а вопрос веры: я верю в себя как в художника.

Режиссерка Теона Стругар Митевска и актриса Нуми Рапас — об образе матери Терезы в новом фильме «Мать»

Каковы перспективы российского феминизма и экологического

активизма в изгнании

Профессор политических наук Валери Сперлинг — о том, как гендерные стереотипы привели к власти Трампа и Путина

Профессор Елена Гапова — о причинах давления на женщин с начала вторжения в Украину

Первая советская феминистка — о недолговечности патриархата и революционном потенциале сказок

Ася Казанцева* — о преследованиях, выживании и материнстве в современной России