Кто главный по тарелочкам? Почему женщины продолжают мыть за всеми посуду, даже когда их об этом не просят

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

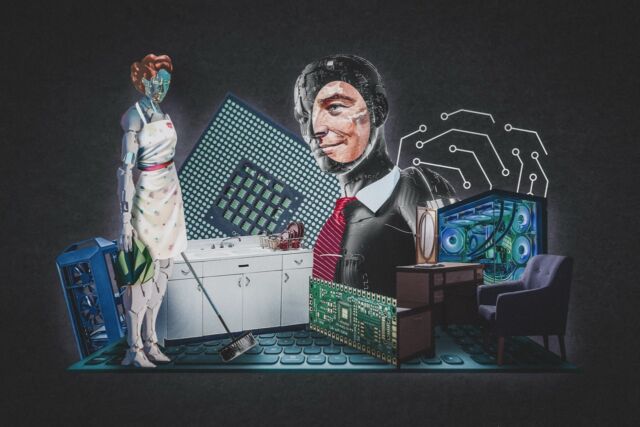

Мытье посуды — не просто рутина, а акт, в котором закодированы власть, норма и неравенство. Социологиня Анна Кулешова рассказала «Гласной», как гендерные роли укореняются в самых привычных действиях.

Семейная ловушка

Недавно я побывала на двух мероприятиях с участием именитых психологов-мужчин. После выступлений зрительницы спрашивали уважаемых экспертов, кто должен мыть в семье посуду за подросшими детьми. Психологи почти синхронно давали однозначный ответ: тебе, матери, надо — ты и убирай, если хочешь хороших отношений с детьми.

«Хитро придумали», — подумала я и мысленно отметила, что разговор о тарелках — это не совсем сфера психологов, это не про частную жизнь, а про общество в целом.

В простых действиях — кто моет пол, пишет список покупок, помнит день рождения свекрови — закодированы системы власти

и механизмы передачи социального неравенства из поколения в поколение.

Социологическая оптика позволяет посмотреть на дом не как на личное пространство, но как на социальный институт, в котором воспроизводятся стереотипы и нормы ожидания, например что готовка и забота о детях — это «часть женской природы».

В традиционных семьях обязанности по дому ассоциируются с женщинами, участие других членов семьи часто рассматривается как «помощь», а не как равная ответственность. Это и есть главная ловушка: если один человек отвечает за все, остальные освобождены от участия по умолчанию.

В российском исследовании, изучающем распределение и продолжительность работы по дому, говорится, что именно женщины тратят 86–88% времени на ежедневное приготовление еды и мытье посуды. Сила социальной нормы заключается в том, что подобные темы просто не подлежат обсуждению, ведь «все и так знают, как надо».

Честно скажу, что, несмотря на мои познания и рефлексивность, я сама попала в эту ловушку, и недавнее знакомство с парнем старшей дочери (он из Нидерландов) открыло мне на это глаза. Мы пили чай, потом я встала и стала машинально убирать со стола. Почему я всегда это делаю первой? Почему это делаю я? Так повелось. Это нормально. Вздрогнул только поклонник дочки и быстро перехватил у меня посуду: «Я не хочу, чтобы вы подумали обо мне плохо, я не считаю, что убирать со стола — это женская роль, я феминист, я обещаю делить с вашей дочерью всю нагрузку по быту».

Немного другая культура, немного другая норма, и вот результат: оказывается, равенство начинается с мытья посуды.

Оставлять себе детей после развода — это женская привилегия или отражение неравенства?

Думать за всех в семье

Еще один важный момент — то, как в современном обществе устроена роль матери. Это не просто забота о ребенке, а полноценное управление семейной жизнью: мать становится менеджером повседневности. Она не только делает — она думает за всех, планирует, организует, напоминает, контролирует. Именно это в социологии называют mental load — ментальной нагрузкой, которая включает в себя весь невидимый труд, остающийся за пределами физических действий. Его сложно подсчитать, невозможно делегировать, но он формирует основу домашнего уклада.

Когда мы говорим «мама убирает тарелки», речь идет не столько о том, кто физически выполняет задачу, сколько о системной неравномерности, встроенной в гендерные роли. Женщина традиционно оказывается ближе к ответственности и обязанностям — даже если работает полный день, даже если устала и никто напрямую не просил. Это и есть действие социальной нормы: она незаметна, она устойчиво воспроизводится в культуре, языке, школьных учебниках, в рекламе и семейных шутках.

Распределение ментальной нагрузки — не частный вопрос конкретной семьи. Это вопрос о власти, доступе к свободному времени и справедливости в структуре повседневной жизни.

Мнение радикальной феминистки

А вот данные еще одного исследования: «Как и во многих странах мира, в России наблюдаются различия между тем, как мужчины и женщины распределяют свое время… Особенно глубокие гендерные разрывы мы наблюдаем в семьях с детьми в сфере домашнего труда, ухода и воспитания детей, а также досуга. В среднем женщины тратят примерно в два раза больше времени, чем мужчины, на домашний труд, занятия с детьми, уход за детьми и другими членами семьи. Неоплачиваемая нагрузка на женщин дома составляет в среднем около шести часов в день, что отсылает нас к термину “второй смены”».

Синдром донора и женская мизогиния

Идея «синдрома донора» и пришла из феминистской литературы. В книге Down Girl: The Logic of Misogyny Кейт Манн условно делит людей на две категории: одних растят с установкой «тебе нужно самореализоваться», других убеждают, что главное в жизни — служить, помогать и заботиться. Причем делать это с радостью, без претензий и с полной отдачей.

Вторая роль — роль «донора» — чаще достается женщинам. С детства им внушают, что они должны не только быть в порядке сами, но и обеспечивать «погоду в доме», удерживать эмоциональный баланс всей семьи. В этой логике идея предложить женщине пожизненно убирать посуду за всеми членами семьи вполне естественна.

Донорами могут оказаться не только женщины, но и дети. Например, я не раз слышала в свой адрес фразу: «Аня, наверное, ты никогда не убираешься, у тебя же три дочери».

Парадоксальный и важный момент здесь связан с женской мизогинией. Я имею в виду не прямую ненависть, а воспроизводство социальных ожиданий, предъявляемых к женщинам другими женщинами. «Не надо скандалить по мелочам», «девочка должна любить порядок» — такие фразы женщины чаще слышат от свекрови, матери, учительницы, врача, подруги или соседки.

Лояльность, предсказуемость и умение подстроиться они вознаграждают в отличие от самостоятельности

или выхода за рамки привычного.

Мизогиния далеко не всегда проявляет себя агрессивно. Чаще это тонкие, почти невидимые формы контроля, обесценивание через «ты слишком эмоциональна», напоминание «не высовываться», «не разжигать», «не устраивать ссор», «уметь быть девочкой». Это не конфликт, а встроенная логика социальной нормы, работающая на уровне автоматизма, языка, интонации и взглядов.

Женщины часто маскируют лояльность к имеющемуся положению вещей под заботу. Самый сложный разговор на тему пресловутых тарелок скорее случится не с мужчиной, а с другой женщиной, которая искренне убеждена: своими советами и комментариями она пытается уберечь от конфликта, неодобрения, семейного разлада и от себя самой.

Достаточно чистый дом

Противоречивые ожидания от современной матери заставляют ее призывать детей к порядку — и все же убирать за ними самой, лишь бы не слышать нытье подростков и не ссориться.

В логике детоцентризма детей положено растить в безопасности, контроле и комфорте, но в 18 лет они внезапно должны стать самостоятельными и ответственными людьми. Даже российская школа активно содействует инфантилизации, перекладывая контроль за учебой на родителей (для меня стало огромным удивлением, что в значительном числе европейских стран родительские чаты запрещены и родителей в принципе держат подальше от учебы). Добавьте к этому повышение границы детского возраста, и «дилемма тарелок» для матери начинает казаться совершенно неразрешимой.

Социологи, в отличие от психологов, не дают рекомендаций и советов, но можно попробовать посмотреть на обсуждаемую тему через несколько идей:

- Поскольку «вопрос тарелок» не разовый и может быть актуален годами, даже десятилетиями, важно четко определить норму, принятую в вашей семье. Убирать посуду за собой — это одолжение или это нормально? Если за ужином семья была вместе, то после него она может остаться вместе — в распределении нагрузки и поддержке?

- Уборка тарелок не должна быть обязанностью кого-то одного по умолчанию, это всегда тема для открытого разговора. На мой взгляд, важнее всего проговорить, кто и что делает или не делает, когда устали все.

- Если вы выбираете стратегию включения детей в процесс уборки, обратите внимание, нет ли ставки на гендерный признак. Если убирать за собой — это про уважение, то здесь точно не место формуле «мальчикам можно, девочкам нужно».

- Отказ от перфекционизма. Мне очень нравится социологическая теория «достаточно хорошей матери» — кажется, по аналогии с ней можно говорить и о «достаточно убранном доме». Чистота не должна стоить чьего-то здоровья или выгорания.

Социологиня Анна Кулешова — о том, как искусственный интеллект воспроизводит гендерные стереотипы и что с этим делать

Что стоит за мифом о новой женщине и почему он доступен не всем

Почему медиа описывают насилие над женщинами в деталях и как не сойти с ума от чтения этих новостей

Как ученые, наблюдавшие за волками через призму гендерных стереотипов, создали мощный женоненавистнический миф