«Присутствие женщин в Антарктиде могло принизить мужчину» Как женщины завоевали право изучать Арктику и Антарктику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

Недавно в соцсети Х обсуждали пост о полностью женской экспедиции в Антарктиду: пользователи утверждали, что она пошла не по плану, а женщины плохо следили за станцией и оборудованием и в итоге вынуждены были просить о помощи.

Судя по всему, это очередной сексистский миф: данных о подобной экспедиции с провальным финалом в открытых источниках нет. Напротив, исследовательницы довольно успешно осваивали Арктику и Антарктику, несмотря на предрассудки и препятствия.

Заслуги женщин в этой области нередко пытаются умалить. Хотя формально дискриминационные законы отсутствуют, а многие гендерные предрассудки уходят в прошлое, проблемы на зимовках не исчезли. «Гласная» рассказывает, как женщины добивались права изучать самые труднодоступные территории планеты.

«Неслыханное дело»

Долгие годы женщины могли путешествовать в Арктику только в качестве сопровождающих своих мужей. Первая в мире полярница, Татьяна Прончищева (в девичестве — Кондырева), отправилась в экспедицию вместе с супругом Василием Прончищевым. В 1735 году тот на дубель-шлюпке «Якутск» участвовал в Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Судно сплавилось вниз по реке Лене, а затем шло вдоль побережья Сибири в сторону устья Енисея.

«Это было по тем временам неслыханное дело, так как женщины не только во флот, но и вообще в какие-либо государственные мероприятия, тем более в экспедиции, не допускались», — отмечала в статье о Прончищевых доктор географических наук Мария Гаврилова. Так как Прончищева была дворянкой и имела образование, Беринг дал ей особое разрешение на участие в экспедиции, рассчитывая, что в плавании она сможет вести наблюдения. Так и произошло: в дороге Татьяна помогала мужу с записями и изучала быт местного населения.

Во время одной из вылазок ее супруг сломал ногу и позже умер, не приходя в сознание. Татьяна скончалась через две недели, предположительно от пневмонии. Ее смерть была зафиксирована в вахтенном журнале. Больше о путешественнице ничего не известно.

Даже ее настоящее имя выяснили только в 1983 году. Из-за ошибки в чтении дореволюционных атласов долгое время считали, что ее звали Мария: букву «М» в подписи «М. Прончищевой» картографы расшифровали как первую букву ее имени, а не обозначение слова «мыс».

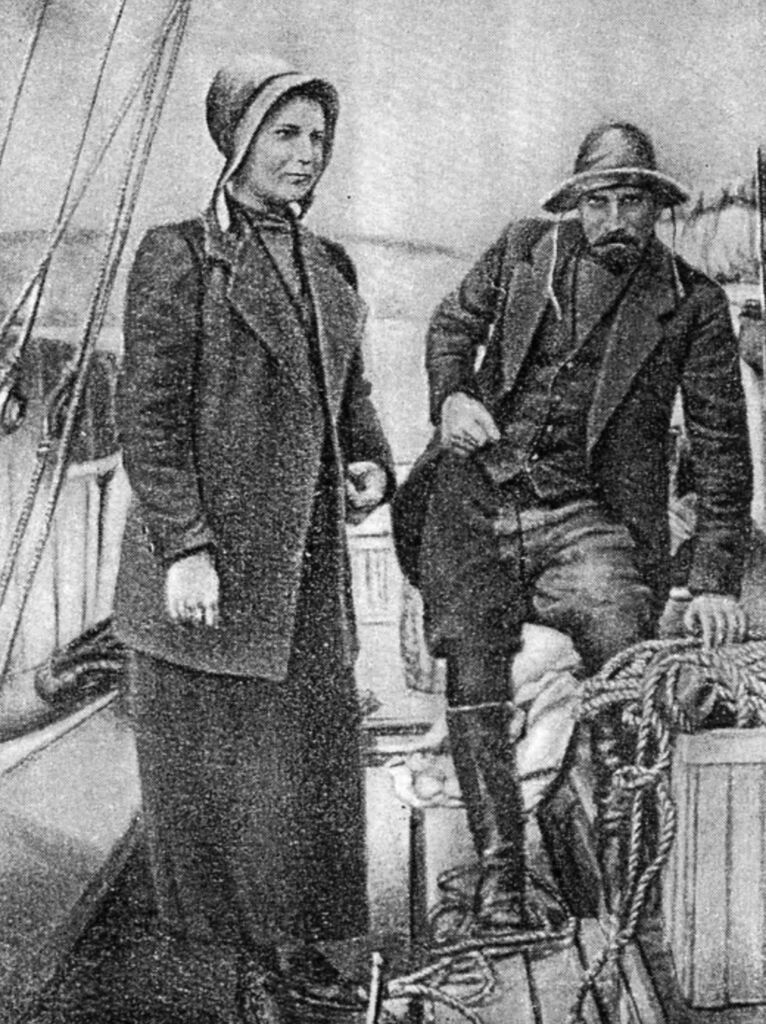

В следующий раз женщина отправилась на Северный полюс только в 1912 году. Это была француженка Жюльетта Жан-Соссин — судовой врач экипажа российской шхуны «Геркулес». В экспедиции она сочетала обязанности судового врача со сбором геологических данных. Однако попасть в состав экипажа смогла лишь потому, что сопровождала мужчину — жениха Владимира Русанова. С ним она познакомилась в Сорбонне, где изучала геологию и медицину.

Русанов писал: «Нисколько я один не смог бы сделать то, что легко могу делать теперь, работая совместно. Научная важность нашего союза неоценима, громадна».

Считается, что Жюльетта погибла вместе с экипажем после того, как «Геркулес» продолжил двигаться вглубь Арктики без согласования с берегом. Спасательные экспедиции в 1914 и 1915 годах не обнаружили следов судна. В начале Первой мировой войны поиски прекратили с формулировкой, что Русанов и его команда пустились в дальнее плавание без необходимых ресурсов, «легкомысленно, на свой страх и риск».

«Прекрасный человеческий материал для севера»

В 1920–30-х годах советские власти стали снаряжать экспедиции в Арктику. Там собирались устанавливать радиостанции, вести погодные наблюдения и с помощью этих данных более точно предсказывать урожайность в северных районах. Другой амбициозной целью было найти полезные ископаемые и исследовать возможности развития пушного промысла на самых северных островах, входящих в советский полярный сектор.

Самостоятельно, а не в довесок к мужьям женщин начали отправлять на в Арктику только в 1930-х годах в СССР. Одной из первых полярниц была Нина Демме. На арктической зимовке 28-летняя Демме, сотрудница Института по изучению севера, оказалась в 1930 году. Через два года, с 1932-го по 1934-й, она уже возглавляла экспедицию в должности начальницы станции на острове Домашнем на Северной Земле. Под ее руководством работали четверо мужчин, с которыми она жила в одной комнате: больше помещений на станции не было. Это обстоятельство скандализировало советское полярное общество, но Демме помогала безупречная репутация.

В 15 лет она восторженно встретила Октябрьскую революцию и стала одной из первых комсомолок в родной Костроме. По происхождению Демме была дочерью крестьянки и обрусевшего немца, бывшего барона. Родители девочки, имевшие разное вероисповедание, не были венчаны. Несмотря на статус внебрачного ребенка, она сумела поступить в дворянскую гимназию, хоть изучать иностранные языки ей было запрещено.

В 1920 году ее командировали в Москву на Курсы внешкольных работников, после чего девушка поступила в только что созданный в Петрограде Географический институт. Училась почти 10 лет, с большими перерывами на полевые производственные практики, которые позволяли подзаработать.

По словам Демме, истинной причиной ее интереса к полярным исследованиям было стремление добиться равного отношения в профессиональной сфере: «К нам, женщинам, относятся как-то снисходительно. “Женщина должна быть женственной”, — часто говорят мужчины. Ненавижу всех этих глашатаев вечной женственности, покровителей. <…> Я желаю жить без всяких скидок на “слабый” пол».

Своим примером она хотела показать, что «женщины — прекрасный человеческий материал для севера».

Нина в одиночку отправлялась в длительные поездки на упряжке из 12 собак.

Это было физически непросто: ей приходилось самой ставить палатку, кормить и лечить псов, сажать их на цепи и покрывать сани мешками во время стоянки, чтобы животные не сгрызли кожаную упряжь. В своих вылазках она пережидала шторм и однажды столкнулась с медведем. Его отогнали собаки, но одна вернулась с разорванной лапой.

Демме гордилась, что к концу своей второй зимовки единственная из всех членов команды ничем не переболела. Другим преимуществом женщин в Арктике, помимо крепкого здоровья, было равнодушие к алкоголю, говорила она. В одну из ее многодневных отлучек мужчины «напились как свиньи» вином — оно входило в арктический паек. Демме сделала подчиненным выговор и сообщила об этом в Москву. В дневнике она писала: «С тех пор из педагогических соображений держала спирт на виду».

Из-за тяжелой ледовой обстановки зимовка на Северной Земле продлилась два года вместо одного. Снимать экспедицию пришлось самолетом. О молодой начальнице станции постоянно писали журналисты. Однако во второй половине 1930-х командировки на Северную Землю резко прекратились. Точные причины неизвестны. По словам родственников, могло повлиять то, что в годы сталинского террора ученая требовала разъяснений, «куда исчезают наши товарищи». Спасти Нину от ареста удалось только благодаря заступничеству руководства Арктического института.

Позже Демме продолжила работу на архипелаге Новая Земля уже как биолог. Она сделала вклад в развитие арктической орнитологии. Именно благодаря ее стараниям в 1930 году начались наблюдения за ключевыми видами морских птиц архипелага Земля Франца-Иосифа, которые продолжаются до сих пор.

Как адвокатессы вставали на защиту диссидентов в СССР

«Полигон для испытания мужского характера»

В 1914 году британский исследователь Эрнест Шеклтон получил письмо от трех молодых девушек, желавших присоединиться к его экспедиции к Южному полюсу.

«Мы прочли все книги и статьи, посвященные опасным экспедициям отважных мужчин в полярные области, и не понимаем, почему слава должна доставаться мужчинам, а женщинам — нет, особенно когда есть женщины такие же храбрые и способные, как и мужчины», — писали они.

«К сожалению, в рамках этой экспедиции вакансии для противоположного пола не предусмотрены», — ответили им.

Считается, что первым человеком, высадившимся на Антарктиду, был американец Джон Дэвис в 1821 году. Пройдет более ста лет, прежде чем это сможет сделать женщина. Девушек, желавших вписать свое имя в историю «героического периода» освоения Антарктики с 1897 по 1922 год, ждало разочарование. Главным — и единственным — женским образом в истории освоения Антарктики была сама Антарктика.

Ее сравнивали с «отстраненной девственной женщиной», чье покорение — посредством мужского «проникновения» на континент — было «рыцарским подвигом». Ледяной материк представляли как «мужскую территорию», «полигон для испытания мужского характера».

Неудивительно, что «присутствие женщин в Антарктиде могло принизить мужчину», — писал историк Том Гриффитс.

«Неосторожному исследователю-мужчине», давшему слабину, «чудовищное женское тело» Антарктиды грозило поглощением.

Женщины могли отправиться на континент только в качестве компаньонок мужчин-исследователей. Впервые это произошло в 1930-х годах, когда на Южный полюс прибыли экспедиции из Норвегии. Ингрид Кристенсен, жена капитана, и ее подруга Матильда Веггер увидели Антарктиду с борта судна в 1931 году. Ингрид совершила четыре таких путешествия. Она помогала команде в пути, за что в 1946 году получила орден Святого Олафа — высшее рыцарское звание Норвегии.

Первой женщиной, не просто увидевшей Антарктиду с борта судна, а ступившей на льды, называют датско-норвежскую исследовательницу Каролину Миккельсен. Ее муж, Клариус Миккельсен, был капитаном норвежской китобойной флотилии, отправившейся в экспедицию на Южный полюс в 1934–1935 годах. На второй год плавания, в феврале 1935-го, Каролина вместе с остальной командой высадилась на антарктическом континентальном шельфе. Вместе со всеми она подняла норвежский флаг, поучаствовала в строительстве каирна, выпила послеобеденный чай и после вернулась на корабль.

Это вписывалось в роль, которую общество западных стран было готово предоставить женщинам в антарктических исследованиях, — «домашней компаньонки, которую привез муж и которая ступила на континент в качестве приложения к супругу». Когда в 1937-м 1,3 тысячи женщин подали заявки на участие в Британской антарктической экспедиции, отказали всем.

О своей поездке в Антарктиду она молчала до 1995 года. Рассказала только после того, как ее попросила об интервью норвежская газета Aftenposten, готовившая материал к 60-летию экспедиции ее первого мужа в Антарктиду.

«Я не женщина, а профессор!»

В начале 1950-х годов ученые из 46 стран договорились об обмене научными данными по 14 дисциплинам, изучающим Землю. Возобновление сотрудничества между Западом и Востоком, прерванного с началом холодной войны, отметили проведением Международного геофизического года. Это переломный момент в изучении Антарктики.

Программа года подразумевала серьезную реформу исследований Южного полюса. Вместо небольших краткосрочных экспедиций сразу несколько государств собирались построить в Антарктиде постоянные базы, а также обмениваться своими исследованиями.

В 1955 году в СССР стали готовить первую масштабную советскую экспедицию в Антарктиду. Она была приурочена как раз к Международному геофизическому году. Помимо создания исследовательской станции на побережье, ученые собирались изучать геологию и географию региона. Привлекали и специалистов по морской геологии. Главной среди них была женщина — Мария Васильевна Кленова, один из основателей этой дисциплины в СССР.

О море она начала мечтать в 1920-х годах, после встречи с полярным исследователем Нансеном, нередко посещавшим Россию. До того Кленова, дочь фельдшера и рабочего, высланного из Одессы в Сибирь за участие в революционной деятельности, изучала медицину в Томске.

Мария перевелась из Томского в Московский университет и в 1924 году окончила геолого-географическое отделение физмата, став специалистом по минералогии. В 1920-х она побывала более чем в 10 рейсах в Баренцевом, Карском, Белом, Гренландском морях. Кленова создала систему грунтовых карт этих морей. Ученую степень доктора геолого-минералогических наук Кленовой к тому времени присвоили без защиты диссертации, по совокупности заслуг. Во время Великой Отечественной войны под ее руководством составили около 200 карт и атласов для военно-морского флота.

Так что к моменту первой советской экспедиции в Антарктику 56-летняя Кленова была известным и уважаемым специалистом и профессором. Но ей представилась возможность отправиться на Южный полюс, даже она столкнулась с бытовым сексизмом.

Главному в стране специалисту по геологии моря отказали в участии из-за неофициального решения не брать в тяжелый рейс женщин. Кленова упиралась, ссылаясь на свой опыт. Человек, «который знает, как вести себя на корабле», принесет экспедиции только пользу, говорила она. В ответ услышала, что нарушит покой мужского сообщества. Мол, в ее присутствии они не смогут вести «мужские разговоры» и делиться «пошлыми анекдотами».

Кленова решилась на отчаянный шаг — позвонила Анастасу Микояну, которого знала лично.

По легенде, первому заместителю главы правительства СССР она сказала: «Я не женщина, а профессор!» В результате ее включили в состав экспедиции на дизель-электроходе «Обь».

Но в плавании Кленовой все равно пришлось держаться особняком. В молодом мужском коллективе не обрадовались, узнав, что их сопровождает «сверхплановый авторитарный профессор». Мария проводила исследования самостоятельно. Карты, которые она составила, легли в основу первого антарктического атласа.

«Кленова была объектом особого интереса — первая женщина-ученый в Антарктике, знаменитая полярница, профессор, — вспоминал Макс Бараш, в 1960-х участвовавший в экспедиции по Атлантике под ее руководством. — В местной прессе ее назвали old sea dog. Мария Васильевна сначала обиделась, а потом узнала, что это английский аналог вполне почетного русского крылатого выражения “морской волк”».

Так Мария Кленова стала первой женщиной, которая в 1955–1956 годах официально работала в Антарктиде в качестве ученого. В ее честь названы долина у берегов Гренландии, подводная гора у побережья Бразилии и кратер на Венере.

Как женщины становятся лауреатками Нобелевской премии — несмотря на гендерные предрассудки

«Женщины не будут допущены в Антарктику»

В западных странах ситуация тоже была непростой. Многие создатели национальных программ по изучению Антарктиды, появившихся в 1950-х годах, полагали, что в них должны участвовать исключительно мужчины.

Адмирал ВМС Джордж Дюфек, руководивший подобной программой в США, в 1957 году заявил: «Женщины не будут допущены в Антарктику, пока мы не сможем обеспечить по одной женщине на каждого мужчину». В его представлении они нужны были на Южном полюсе только в качестве половых партнеров.

Военно-морской флот США запрещал брать их в Антарктику из-за «опасения, что святость земли будет испорчена грязью сексуальных отношений». Звучали мнения, что женщины будут «мешать и разрушать социальную гармонию в среде, где живут только мужчины», а мужчинам будет стыдно вешать на стены порнографические календари. Как иронично высмеивала мужские страхи Мишель Рэни, первая женщина-врач, перезимовавшая на Южном полюсе в 1979 году,

«женщина может пройти по коридору в черном белье и устроить бунт».

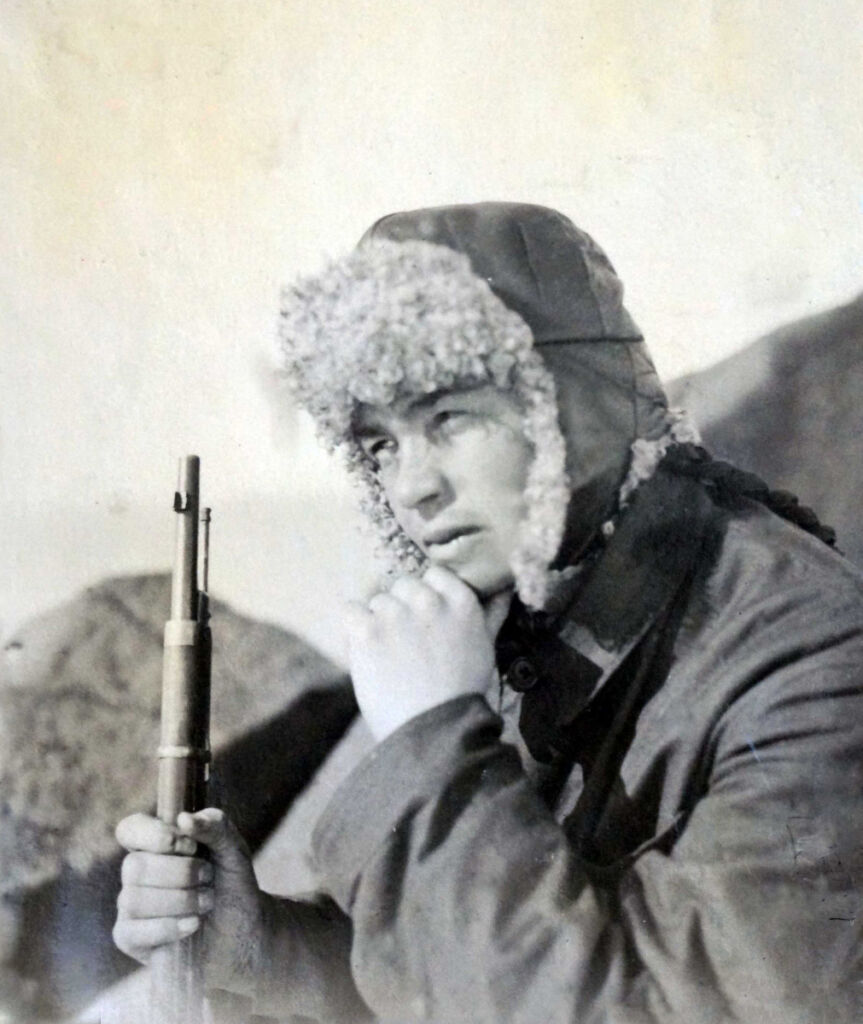

В конце 1960-х положение дел все же начало меняться. В 1969 году на Южный полюс отправилась американо-новозеландская экспедиция, в которой все ученые были женщинами. Однако причиной снова был сексизм. Ее руководительнице, геохимику Лоис Джонс, позволили работать над своим исследованием, только если она найдет себе других коллег-женщин. По американским законам женщина не имела права отправиться в Антарктику в одиночку в сопровождении полностью мужского экипажа.

Ради команды Джонс отменили еще одно дискриминационное правило. Вплоть до конца 1960-х в Военно-морских силах США женщинам в составе антарктических экспедиций было запрещено спускаться на лед — работать они могли только на корабле, несмотря на то что на континенте уже существовала американская база. К слову, австралийским и британским женщинам-ученым полевую работу на льдах разрешили проводить лишь в 1980-х. Это объясняли тем, что на антарктических станциях не было женских туалетов, а защитные костюмы и оборудование были рассчитаны на мужчин.

Пройдет еще 20 лет, прежде чем на Южный полюс отправится полностью женская экспедиция. В 1989–1991 годах там в течение 14 месяцев во главе со специалисткой по морской медицине Моникой Пускеппеляйт зимовала команда из Западной Германии.

Моника добивалась этой поездки с 1984 года, когда подала заявку на зимовку на недавно построенной немецкой базе имени Георга фон Ноймайера. В Антарктике Моника официально была одновременно начальником станции, ученым и врачом. Но ей и ее коллегам все же пришлось столкнуться с предубеждениями.

Перед началом зимовки участниц команды попросили сделать тест на беременность. По мнению одной из них, организаторы экспедиции опасались, что известие о беременности сотрудниц привлечет ненужное внимание прессы и нанесет ущерб репутации программы. Некоторые отказались. Тогда капитанам судов, проходящих мимо станции, запретили швартоваться, пока на ней зимует женская команда.

Когда Моника прибыла на станцию, оказалось, что мужчины, у которых они должны были принять вахту, не знали, что им на смену прислали персонал исключительно из женщин. «Не то чтобы они испытали ревность, но были крайне недовольны», — вспоминала Пускеппеляйт.

В отличие от американо-новозеландской экспедиции 1969 года, в немецкой команде женщинами были все участники, не только ученые. На них легла вся физическая работа по содержанию базы вроде уборки снега лопатами (им наполняли снегоплавильный аппарат, чтобы на станции всегда было достаточно воды). Кроме того, участницы экспедиции 1989 года впервые в истории компостировали на станции органические отходы, а остальной мусор, вместо того чтобы сжигать, отсортировали и вернули в Германию для переработки.

В свободное время полярницы общались по радио с обитателями соседних антарктических станций. Диалоги с людьми, тоже зимующими во льдах, помогали пережить сложные условия и изоляцию. «Иногда было просто приятно услышать мужской голос, для разнообразия», — объясняли они. В Германии экспедицию посчитали успешной. Участницы изучали, как изменения климата в Антарктике влияют на планету, и опубликовали несколько научных статей.

* * *

Сегодня на Южном и Северном полюсе в основном работают смешанные команды, в которых женщины продолжают сталкиваться с предвзятым отношением. 79% участниц исследования 2024 года сообщили, что получили негативный опыт во время зимовок, в том числе сталкивались с сексизмом, домогательствами и психологическим насилием. 30% женщин рассказали, что им приходилось работать более усердно, чем мужчинам, чтобы почувствовать, что в коллективе их ценят.

Кроме того, несмотря на отмену запрета на работу во льдах для женщин, ограничения и неудобства сохраняются. Так, снегоходные костюмы до сих пор не адаптированы под особенности женской физиологии. Иными словами, когда исследовательницы выбираются во льды для забора материала, им приходится при минусовых температурах снимать комбинезон целиком, чтобы сходить в туалет. В итоге образцы собирают мужчины, а женщины трудятся в лаборатории. Это фактически лишает многих исследовательниц возможности лично проводить полевую работу в Антарктиде, и вынуждает привязывать свои карьерные достижения к материалам, которые для них добудут мужчины.

Как историня из Казани работает с культурной памятью и при чем тут «Слово пацана»

Как возник и почему может закрыться единственный в Карелии кризисный центр для мам, пострадавших от насилия

Где взять силы, чтобы простить маму, — и что ей самой сделать, чтобы простить себя?

Как матери создают из дочерей родителей и партнеров — и что с этим делать

В память о юристке Елене Липцер, чья судьба отразила расцвет и угасание российской правозащиты