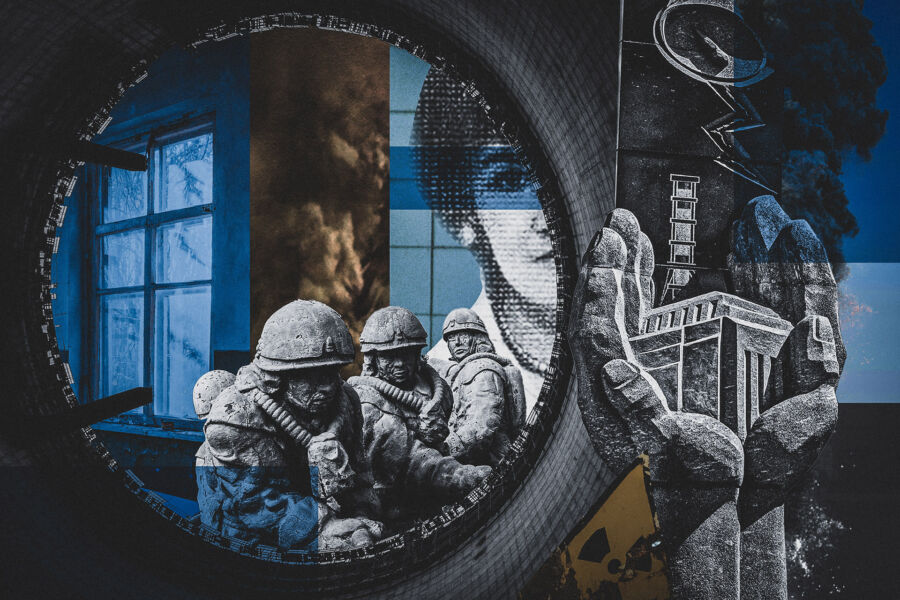

«Человек, который борется с ядерной смертью» Любовь Ковалевская предупреждала об аварии на ЧАЭС за месяц до взрыва реактора. Ее не послушали

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

26 апреля 1986 года — 39 лет назад — во время испытаний взорвался реактор четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции. За месяц до этого журналистка припятской газеты «Трибуна энергетика» Любовь Ковалевская впервые публично рассказала о серьезных нарушениях при строительстве станции, из-за которых на ней могла произойти авария. Реакции на статью ни в Киеве, ни в Припяти не последовало. Но после взрыва на текст Ковалевской обратили внимание во всем мире.

«Гласная» рассказывает историю женщины, которая пережила угрозы, эвакуацию и последствия радиоактивного облучения, но не перестала говорить правду о причинах аварии.

Этот материал мы публикуем в партнерстве с изданием «Кедр.медиа».

Сны об огне

Любовь Ковалевская родилась в 1953 году в селе Ерки Свердловской области. Ее детство и юность шли на фоне ядерной гонки между СССР и США. Во время учебы на филолога Ковалевская посещала занятия на военной кафедре. Она получила специальность «медсестра по ионизирующему излучению» — в случае ядерной катастрофы Любовь могла бы помогать пострадавшим.

С детства ее преследовали навязчивые сны, связанные с огнем. Когда Любе было восемь лет, ей снился охваченный пожаром жилой дом. Девочка бегала вокруг него, боясь взглянуть на огонь. Во взрослом возрасте ей снилась атомная электростанция и огромный столб пламени, извергающийся из ее глубины…

В 1976 году девушка поехала по распределению работать в школу под Алапаевском — небольшим городом в Свердловской области. Он находился менее чем в 300 километрах от химкомбината «Маяк», где производили оружейный плутоний, необходимый для создания ядерного оружия.

В 1957 году на «Маяке» произошла одна из первых в Советском Союзе техногенных катастроф: из-за нарушения правил охлаждения взорвались емкости с радиоактивными отходами. Над Челябинской, Свердловской и Тюменской областями образовался радиоактивный след длиной до 300 километров и шириной до 50 километров.

Через 20 лет после аварии в школе, где работала Ковалевская, дети умирали от лейкоза

— это распространенное последствие ионизирующего излучения. «Тогда я впервые узнала, что где-то под Челябинском была авария», — вспоминала в 1995 году Ковалевская.

В 1976 году она стала мамой и, видимо, решила уехать подальше от зараженного радиацией Урала. Ковалевскую пригласили в Припять — перспективный город-спутник Чернобыльской атомной электростанции в Украине. «Мы все были уверены, мы твердо знали, что атомная станция — чистое производство. Когда я увидела впервые станцию, это впечатлило: огромное, сложное сооружение, колоссальная территория. А внутри понравилось еще больше — чистота, белые костюмы…»

В образцово-показательной Припяти 24-летней выпускнице университета понравились «гостиницы, спортивные залы, бассейны — все новое, современное, база для приема иностранцев». Сомнений в том, что теперь они с дочерью Яной в безопасности, не было. Ковалевская перевезла в Припять свою маму и устроилась работать учительницей литературы в школе.

Вскоре ей предложили должность редактора в местной газете «Трибуна энергетика». Ведомственное издание управления строительства ЧАЭС писало в основном о возведении станции. Первый год работы Ковалевская, филолог по образованию, провела за изучением строительных ГОСТов. «Конечно, журналист не обязан знать производство на уровне инженера, но понимать, что инженер говорит, обязательно».

«А потом стала смотреть, что есть на самом деле», — вспоминала она.

«Давили сроки, на много закрывали глаза»

Чернобыльская стройка в СССР считалась передовой. Но и на ней хватало проблем, о которых быстро стало известно Ковалевской. Помогло не только изучение ГОСТов. Как журналист она часто посещала ЧАЭС, в том числе закрытые встречи комиссий по атомной энергетике, а также совещания с участием руководителей атомных станций из стран Восточной Европы. «Немало можно было почерпнуть и на неизбежных по тем временам застольях с водочкой и коньячком, — вспоминала Ковалевская. — Работа журналиста — работа дипломатичная, я старалась дружить и общаться со всеми».

В конце 1985 года Ковалевская пришла к Василию Кизиме — начальнику управления строительства ЧАЭС. В марте 1986-го в Припяти должно было состояться всесоюзное совещание по вопросам снабжения станции. Ковалевская знала, что одной из главных тем обсуждения будут регулярные поставки бракованной продукции от заводов. Исправлять брак приходилось уже на предприятии. Редактор предложила Кизиме посвятить этой проблеме специальный номер «Трибуны энергетика». Она была уверена, что его прочитают поставщики, которые должны были присутствовать на совещании в Припяти.

Как пишет историк Сергей Плохий, начальнику стройки идея понравилась. Кизима дал Ковалевской доступ к информационно-вычислительному центру при ЧАЭС. Там она изучила данные о количестве и качестве материалов, которые привезли на станцию за время строительства первых четырех очередей.

Вот как об этом рассказывала Ковалевская: «Никакой журналист, как бы он высоко ни стоял в советской журналистско-партийной иерархии, никогда бы не получил доступ к той информации, которую хранили компьютеры ИВЦ. А мне разрешили… пятнадцать минут. Дали распечатки и сказали: “Если поймешь”».

Журналистка просидела над бумагами полчаса. Часть переписала, кое-что запомнила. Дома набрала свой конспект на печатной машинке и ужаснулась.

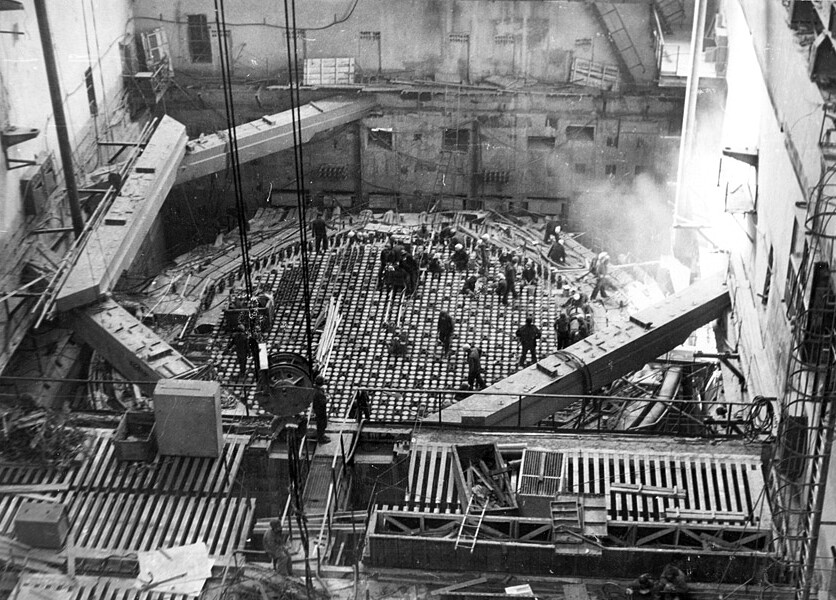

Один из заводов поставил на ЧАЭС оборудование, 70% которого было бракованным.

Непригодными для строительства были монтажные колонны и щелевое покрытие для хранилища отработанного ядерного топлива. Масштабы таких поставок были огромными: 220 и 326 тонн соответственно.

«Приходишь на стройку, разговариваешь с бригадирами, и первое, что они говорят журналисту: “Вот пришла конструкция, но не по размеру. Ее надо доводить”, — вспоминала Ковалевская. — Они доделывали все. Они изобретали приспособления для бесконечных доработок. Это вообще особенность нашей страны: лепить из дерьма пулю…»

Были и другие факты. В 1985 году стройке недопоставили 2359 тонн металлоконструкций, поставщики задерживали комплектующие. Рабочие и инженеры были вынуждены «дорабатывать» планы и графики, изменяя их по ходу строительства.

«Третий и четвертый блоки строились по доработанному — опять это словечко! — проекту. Самым плохим, кстати, считался второй. Когда рванул четвертый блок, для специалистов местных это была неожиданность: почему четвертый, а не второй?!» — говорила Ковалевская.

О том, чтобы строить помедленнее, речи не было. В 1986 году от строителей и персонала станции, наоборот, ждали ускорения — введения пятой очереди АЭС в эксплуатацию через два года вместо трех. «Давили сроки, а значит, на многое закрывали глаза», — вспоминала журналистка.

«Я просто не знала, что творю»

Статья вышла в «Трибуне энергетика» 21 марта 1986 года под заголовком «Не частное дело». Через пять дней, 26 марта, более подробная версия материала в переводе на украинский язык появилась в газете «Литературная Украина».

В те годы о ЧАЭС писали в духе «какая это замечательная станция, какие там замечательные грибно-рыбно-ягодные места», вспоминала Ковалевская. Ни одна редакция не соглашалась брать критическую заметку с большим количеством данных. Сказалось и то, что автором была никому не известная журналистка. В результате текст появился в «Литературной Украине», где была постоянная рубрика, посвященная событиям на станции.

В статье Ковалевская писала не только о недобросовестных поставщиках. Журналистку занимали и отношения между сотрудниками ЧАЭС. По ее словам, инженерно-технический персонал не смог правильно организовать рабочих, которым к тому же платили меньше, чем руководству стройки и сотрудникам станции.

«На стройке к тому времени было безденежье. Не зря многие уезжали на шабашку, даже квалифицированные строители», — объясняла Ковалевская.

Главный посыл текста был в том, что проблемы на ЧАЭС — дело всех, кто своим трудом приближает социализм. Чтобы статья увидела свет, ее пришлось писать «правильно» — с рассуждениями о пользе для родины, разбавленными «водой энтузиазма», и с цитатами Леонида Брежнева. Соблюдая формальные правила, Ковалевская позволила себе неутешительный вывод: если строительство и эксплуатация атомной станции не будут проходить по нормативам, «возможна аварийная ситуация».

Но ни в Киеве, ни в Припяти не посчитали нужным вмешиваться в процесс строительства ЧАЭС и в отношения в ее коллективе. Последовали лишь персональные санкции для самой Ковалевской. В припятском горкоме партии подумывали о том, чтобы вызвать журналистку на ковер и лишить партбилета. В чем ее только ни обвиняли — «в некомпетентности, в том, что недоучка (помягче, правда, выражения выбирали, но смысл таков), и что сор из избы вынесла, что пишу в киевские газеты, потому что себе делаю имя».

В Советском Союзе исключение из партии означало окончание журналистской карьеры. Ковалевская не считала себя борцом с системой, напротив — соцреалистический пафос ее статьи был вполне искренним. «Хочу сразу подчеркнуть: не было никакого героизма. Я просто не знала, что творю. <…> Это уже потом из меня стали лепить образ борца», — рассуждала она. Чтобы сгладить конфликт, Любовь ушла с должности редактора и стала корреспондентом. После этого, по ее словам, «в горкоме вздохнули спокойно».

«Газеты писали неправду»

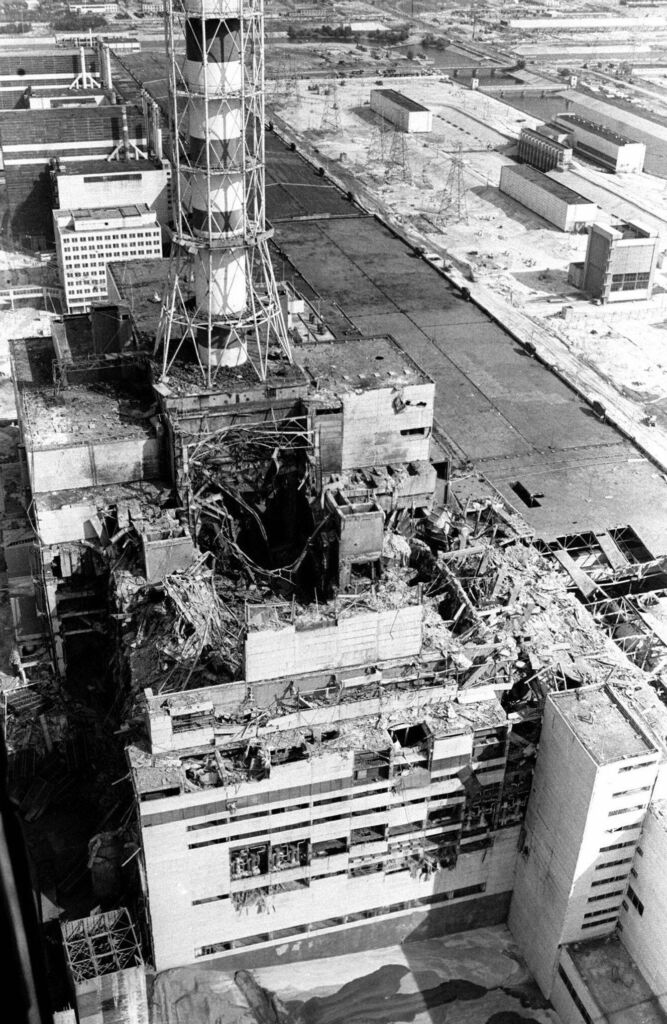

Ровно через месяц после выхода статьи Ковалевской в «Литературной Украине», ночью 26 апреля, на четвертом блоке ЧАЭС взорвался реактор.

Ковалевская ничего не слышала: она страдала от бессонницы и накануне приняла снотворное. Утром ее дочь Яна отправилась в школу. Когда 10-летняя девочка выполняла упражнения на открытом воздухе на уроке физкультуры, Любовь вышла из дома. И увидела пожарные машины, залитые водой дороги и пену, много белой пены на обочинах.

В первую очередь из Припяти увозили беременных и матерей с детьми. В деревне Максимовичи в Киевской области, куда Ковалевскую с дочерью и матерью эвакуировали через день, наблюдался повышенный радиационный фон. Любовь добралась до аэропорта под Киевом, откуда отправила родных в Тюмень. Последние деньги отдала другим припятчанам. Себе оставила рубль, чтобы доехать на такси до Киева. Идти ей там было некуда.

«Знакомые были, но как же я могла прийти к людям, от моей одежды дозиметры зашкаливало… Ты же помнишь Киев того времени — город одиноких пьяных мужиков. Чтобы не мозолить им глаза, я пристроилась к очереди на такси. Подходила моя очередь — я опять становилась в конец… И тут какой-то незнакомый мужчина узнал, что я из зоны, что мне некуда деться, взял за руку, отвел в гостиницу “Москва”, заплатил за трое суток и ушел», — рассказывала она в интервью коллеге.

В мае 1986-го статью Ковалевской в «Литературной Украине» перевели и опубликовали западные СМИ. На тот момент причины взрыва в реакторе еще не были ясны. Позже МАГАТЭ придет к выводу, что к нему привело «крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации», то есть неправильная конструкция реактора и человеческий фактор.

Текст журналистки пришелся кстати, поскольку предупреждал об «аварийной ситуации», хоть и не касался напрямую причин аварии.

«После статьи говорили, что я предсказала аварию. Ничего я не предсказывала, не дай бог быть Кассандрой — предсказательницей таких бед…

Но в душе, если быть честной, я всегда боялась этого. Не было спокойствия. Боялась, потому что говорилось одно, а на самом деле было совсем другое.

Говорили об этом люди, говорили из отдела техники безопасности», — рассказывала Ковалевская.

Советские власти пытались остановить распространение информации о происходящем в Чернобыле. Газеты печатали фоторепортажи, в которых ликвидаторы без защитных масок и в выглаженных белых халатах играют в бильярд в Припяти. 9 мая советский министр здравоохранения Анатолий Романенко утверждал, что «уровень радиационного фона постоянно падает». Он хвалил киевлян за то, что они не выпускали детей гулять на улицу.

«Мне так обидно было за людей, за неправду. Газеты писали неправду. Может быть, впервые я вот так столкнулась с этим… Знать реальную суть вещей и читать такие бравурные статьи — это потрясение страшное, это душу выворачивало…» — вспоминала Любовь.

В мае ее поселили в Доме творчества в Ирпене — городке в 30 километрах от Киева. По телевизору показывали, как переселенные припятчане получают продукты. Любови Ковалевской государство оплатило питание на месяц. Больше помощи она не видела.

Однажды журналистка упала в голодный обморок в офисе Союза писателей. После этого ей помогли вернуться в Киев. Но в местном ЦК партии Ковалевскую просили больше никогда не писать на чернобыльскую тему. «После аварии со мной беседовал один товарищ из ЦК. Он дал мне “добрый” совет: “Не лезьте вы в это дело, вы и так уже достаточно залезли, вы ничего не докажете”. Это меня оскорбило, это меня подстегнуло к работе», — вспоминала она.

«Люба, тебя в Америку приглашают»

Писатель и ученый Юрий Щербак в своей книге об аварии описывал, как осенью 1987 года выступал вместе с журналисткой в клубе Чернобыльской АЭС. На встречу в вахтовом поселке Зеленый Мыс, расположенном на границе 30-километровой зоны отчуждения, собрались работники станции, эвакуированные припятчане и ликвидаторы.

Обсуждали, как советские СМИ освещали аварию и ее последствия. Когда очередь дошла до Ковалевской, она заговорила о бесправном положении обычных рабочих на АЭС. Она считала это одной из причин аварии: «Администрация могла не здороваться, могла с рабочими разговаривать свысока, высокомерно, могла их обижать, оскорблять. Амбиции росли непомерно».

При этом призвать кого-то к ответственности было невозможно, вспоминает Ковалевская: «Если провинится простой рабочий — его накажут. Но если администрация, верхушка — им все сходит». Причиной такой безнаказанности Любовь видела процветающее в дирекции строительства и эксплуатации ЧАЭС кумовство:

«Случайный человек туда попасть не мог. Даже будь он семи пядей во лбу, специалист класснейший. Потому что в дирекции работали целые династии, семейственность процветала».

Щербак вспоминал, что речь журналистки вызвала «яростное неприятие». Зал неодобрительно загудел. Посыпались оскорбления и обвинения. «Ковалевской не простили горькую правду! И еще — что она СВОЯ. Что посмела рассказать всему миру неприглядную истину о моральном загнивании, поразившем персонал (не весь, конечно) станции — этой составной клеточки нашего больного общества», — писал Щербак.

Любовь регулярно приезжала в зону отчуждения, подвергая свое здоровье риску, брала интервью у ликвидаторов. Искренний интерес к ней проявили на Западе. Но единственной иностранной журналисткой, которая смогла отыскать Ковалевскую в Украине и пообщаться с ней, была сотрудница ВВС Бриджит Кендалл.

Кендалл связала Любовь с западными изданиями, для которых та вскоре начала писать статьи о последствиях аварии. В 1991 году Кендалл и ее коллеги номинировали Ковалевскую на престижную премию «За мужество в журналистике». Ее вручал Международный фонд работающих в СМИ (IWMF).

Ковалевская узнала об этом случайно: получив из США письмо на английском, она просто не стала его вскрывать, потому что не знала языка. «Оно у меня лежало неделю непрочитанным, пока знакомый не перевел. «Люба, говорит, тебя в Америку приглашают, более того, ты какую-то премию получаешь», — вспоминала Ковалевская.

На церемонии вручения награды в Вашингтоне она сказала: «В Советском Союзе по военной специальности меня готовили для ядерной войны с Америкой. Тем приятнее мне сегодня, что именно Америка, американские журналисты награждают меня премией как человека, который борется с ядерной смертью».

Как женщины становятся лауреатками Нобелевской премии — несмотря на гендерные предрассудки

«Торжество ядерного насилия»

На Западе Ковалевская была известна как противница советской ядерной доктрины. После Чернобыля журналистка выступала против эксплуатации АЭС. В одну из заграничных поездок участвовала в антиядерной демонстрации в Германии.

Главной претензией Ковалевской было то, что советские власти не стали погружаться в причины аварии, ограничившись официальной версией о неполадках в реакторе. Это негативно сказалось на понимании последствий аварии и качестве программ по их ликвидации, писала она в своей книге «Чернобыль “ДСП”».

Руководство страны стремилось к тому, чтобы поскорее вернуть пострадавших жителей к работе в сельском хозяйстве, рассказывала Ковалевская. Например, в одной из книг журналистка пишет, что загрязненные поля в окрестностях Чернобыля продолжали засеивать, колхозников заставляли работать. По мнению Ковалевской, разумнее было бы сначала адекватно оценить влияние радиоактивного излучения на их здоровье, а также переписать законы и нормативы, по которым работали остальные советские АЭС.

Вместо этого организаторы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС «продолжали прежнюю политику государства, стремясь успокоить общественное мнение, а затем убедить людей в безальтернативности ядерной энергетики и в оправданности любого риска во имя конечной цели (только какой?)».

Аварию на четвертом блоке Любовь Ковалевская называла «торжеством ядерного насилия».

Как историня из Казани работает с культурной памятью и при чем тут «Слово пацана»

Как возник и почему может закрыться единственный в Карелии кризисный центр для мам, пострадавших от насилия

Где взять силы, чтобы простить маму, — и что ей самой сделать, чтобы простить себя?

Как матери создают из дочерей родителей и партнеров — и что с этим делать