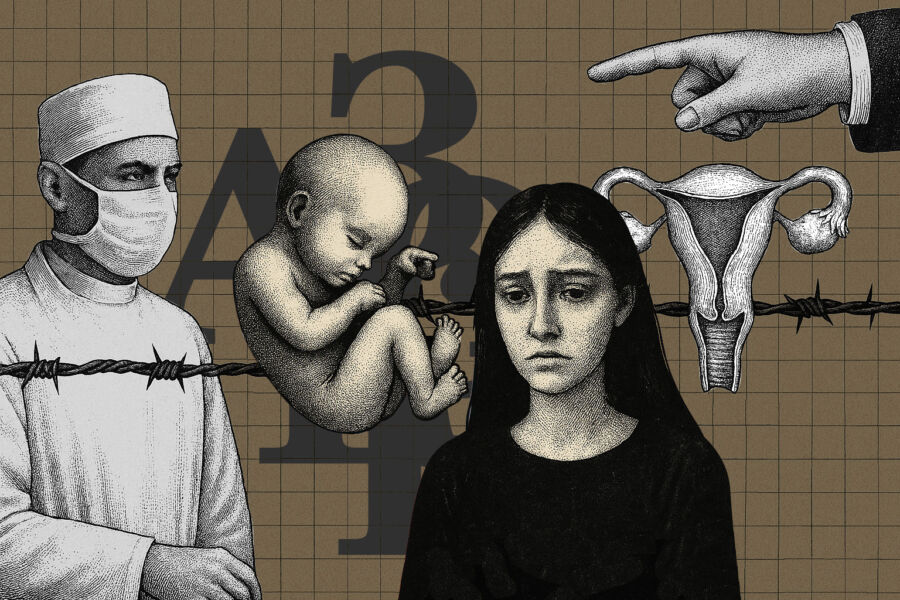

Жизнь до рождения Зачем в России добиваются права на защиту здоровья для еще не рожденных детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

На фоне усиления антиабортных инициатив в России депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об охране здоровья детей до рождения. «Гласная» выяснила, к каким последствиям может привести предложение законодателей и что о нем думают эксперты.

«Мы можем помочь сохранить ребенка»

В ноябре 2023 года депутат Госдумы Николай Николаев опубликовал в «Парламентской газете» колонку, посвященную благополучию семьи и защите здоровья детей еще в утробе матери. «Согласно статистике Росстата, у нас ежегодно умирают до рождения порядка 10 тысяч человек, порядка 60 тысяч рождаются преждевременно, 31% от всех рожденных детей появляются на свет больными или заболевают непосредственно после родов», — писал депутат.

Улучшить показатели единоросс предложил за счет поддержки «охраны здоровья детей еще до рождения». Сегодня закон не конкретизирует, когда возникает право на охрану здоровья, но указывает, что рождением ребенка является «момент отделения плода от организма матери посредством родов».

Летом 2024 года депутаты объявили о разработке поправки, которая уточнит, что каждый имеет право на охрану здоровья «как до, так и после рождения». Внести инициативу на рассмотрение в Госдуму обещали в весеннюю сессию, но пока этого не произошло.

Способствовать охране здоровья до рождения может в том числе фетальная хирургия — направление лечения, в рамках которого операции по коррекции особенностей здоровья проводят ребенку внутриутробно еще не рожденным или в первые дни после появления на свет.

Активное развитие фетальной хирургии началось в США в восьмидесятых годах и было связано с развитием технологий визуализации для пренатальной диагностики. Врачи смогли увидеть плод в утробе матери и получили возможность делать прогноз о его жизни и здоровье еще до рождения.

Благодаря возможностям фетальной хирургии некоторые заболевания больше не считаются весомой причиной для прерывания беременности. «Многие болезни мы можем скорректировать и помочь пациентке сохранить ребенка», — отмечает московский гинеколог, поговорившая с «Гласной» на условиях анонимности. Среди таких диагнозов, к примеру, spina bifida.

Опыт фетальной хирургии в России

Современные операции на плоде проводят с помощью лапароскопии: беременной делают небольшой прокол в животе и специалист видит, что происходит внутри, через эндоскоп — специальную трубку, снабженную видеокамерой. В отличие от открытой операции, создающей риск преждевременных родов, такое проникновение практически не нарушает ход беременности.

В 2016 году акушер-гинеколог и директор госпиталя «Лапино» и ГК «Мать и дитя» Марк Курцер провел первое в России внутриутробное вмешательство по коррекции этого порока. В 2018 году в России впервые внутриутробно провели операцию на головном мозге еще не рожденного ребенка с диагнозом «гидроцефалия». Процедуру выполнил нейрохирург Альберт Суфиянов в уральском НИИ охраны материнства и младенчества.

Spina bifida встречается у одного ребенка из полутора тысяч.

В 2021 году Курцер говорил о 18 операциях по внутриутробной коррекции этого порока в России. Согласно Европейскому регистру врожденных аномалий EUROCAT, внутриутробная гидроцефалия развивается у одного — пяти из 10 тысяч новорожденных. Нейрохирург Суфиянов провел три операции по коррекции этого дефекта до рождения — последняя была в январе 2025-го.

Несмотря на имеющуюся практику, фетальная медицина — новый и малораспространенный в России вид помощи, и многие особенности проведения операций на плоде до сих пор не закреплены в нормативных документах. Внести определенность призван законопроект об охране жизни до рождения, но последствия его принятия эксперты оценивают по-разному.

«Семьи сталкиваются с недостатком информации»

Для того чтобы получить направление на внутриутробную операцию на плоде, женщина должна пройти множество обследований. Обычно врожденные дефекты обнаруживают на одном из двух скринингов, обязательных для всех беременных. Если их находят, то женщине назначают консультации у узких специалистов.

Следующий этап — перинатальный консилиум (так медики называют встречу, на которой рассматривают результаты всех пройденных беременной обследований). Обычно в консилиуме участвуют три врача: акушер-гинеколог, неонатолог и детский хирург. Если плод нуждается в специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи, могут пригласить генетика, врача УЗИ и кардиолога.

По итогам консилиума женщина получает прогноз по жизни и здоровью плода. Также ее информируют о возможности прервать беременность по медицинским показаниям, даже если срок поздний.

«Задача медиков — объяснить все варианты дальнейшего развития беременности. Родители должны понимать, что будет высокий риск заболеваемости или смерти после рождения, что ребенок, вероятно, никогда не будет социально адаптирован», — объясняет гинеколог.

По словам руководительницы программы перинатальной паллиативной помощи Детского хосписа «Дом с маяком» Оксаны Поповой, в Москве после прохождения перинатального консилиума беременность вынашивают около 30% женщин.

На консилиум попадают не все. Женщина может решиться на аборт по медицинским показаниям на более раннем этапе, после консультации с ведущим беременность гинекологом. Бывает, что к этому ее подталкивает реакция врачей на результаты обследований, говорит Оксана Попова.

«Их стандартный набор фраз: “Зачем вы обрекаете себя и ребенка на мучения?”, “Пойдете по миру с протянутой рукой”, “Муж от вас уйдет”, “Старшие дети будут заброшены”, “Ребенок будет сниться вам в кошмарах”, “Вы эгоистка и думаете только о себе”», — перечисляет Попова.

Часто во время УЗИ медики обращаются к беременной женщине с предложением «Посмотрите на вашего малыша», объясняет руководительница программы перинатальной паллиативной помощи хосписа «Дом с маяком». «Но если выявлена какая-либо серьезная патология, то врачи начинают использовать слово “плод”», — добавляет Попова.

На решение женщины, сохранять беременность или нет, влияет нехватка профессиональных знаний у акушеров-гинекологов,

которые должны инициировать проведение перинатального консилиума. В 2023 году специалисты по фетальной хирургии уже пытались обратить внимание Госдумы на эту проблему. Не всегда медик знает, на какие именно обследования направить и каких специалистов пригласить, чтобы дать беременной возможность принять информированное решение.

Наиболее серьезная ситуация — в регионах, где технических возможностей для проведения сложных обследований меньше, чем в Москве и других крупных городах, рассказала «Гласной» сотрудница российского фонда, который помогает семьям, столкнувшимся с перинатальной или репродуктивной потерей. В результате женщины не подозревают, что пороки развития плода можно скорректировать до или сразу после рождения, и делают аборт по медицинским показаниям.

«Семьи сталкиваются с недостатком информации и четких инструкций о том, куда надо обращаться и что делать, чтобы продолжить бороться за жизнь будущего ребенка», — рассказывает специалистка. Каждый год в столицу на лечение приезжает порядка 250 семей, хотя направление в столичные перинатальные центры получает не менее тысячи семей.

Те, кто решил рожать, встречаются с другой проблемой. «Операция проводится бесплатно, но амбулаторная помощь до и после нее платная, так как не покрывается программой ОМС», — объясняет сотрудница фонда. А если новорожденному необходимо оставаться под присмотром врачей в Москве, родителям нужно где-то жить — это тоже стоит неподъемных для семьи денег. По ее словам, затраты могут составить 250–450 тысяч рублей.

Как работают теневые антиабортные ограничения в Карелии

Поможет ли законопроект развитию паллиативной помощи?

Женщины, которые, получив негативный прогноз о жизни и здоровье плода, решают сохранить беременность, могут обратиться за перинатальной паллиативной помощью. Она включает психологическую и социальную поддержку семей, которые хотят дать ребенку с тяжелым диагнозом прожить столько, сколько получится. Но доступна эта помощь далеко не везде. В Москве такая программа работает с 2018 года в Детском хосписе «Дом с маяком».

Еще не рожденный ребенок приобретает «огромный идеологический, политический, моральный, этический и аффективный вес», отмечает американская исследовательница репродуктивных потерь Дебора Лаптон. Беременную воспринимают как мать, несмотря на то что она пока не родила.

В то же время женщина, пережившая репродуктивную потерю, может столкнуться с тем, что за ней не признают права на горе и эмоциональные страдания. Врачи могут советовать ей не переживать и «родить другого». Даже закон требует утилизировать тело плода вместе с медицинскими отходами, а не выдавать его женщине, чтобы та могла с ним попрощаться и похоронить его.

В Детском хосписе «Дом с маяком» помогают родителям почувствовать и осознать, что ребенок — сколько бы он ни прожил после рождения, даже если меньше минуты, — это настоящий член семьи.

По желанию родителей сотрудники и врачи хосписа называют нерожденного по имени. На УЗИ, вместо того чтобы акцентировать внимание на здоровье плода, врач объясняет родителям, как он двигается в животе. Матери и отцу отдают после процедуры фото и видео, к которым можно будет вернуться в подходящий момент. На роды приглашают фотографа, а после родов делают отпечатки ручек ребенка, крестят его и прикладывают к матери. Мертворожденных пеленают и одевают.

Эти ритуалы позволяют семье прожить и рождение, и утрату ребенка в обстановке заботы и принятия. «Можно одеть, подержать на руках, показать папе, похоронить, сохранить фотографии. Это очень важно, потому что память сильно влияет на нашу жизнь», — объясняет руководительница программы «Дома с маяком» Оксана Попова.

По ее словам,

появление права на охрану здоровья до рождения может способствовать развитию проектов, которые помогают женщинам пережить репродуктивную потерю.

Согласно приказу Минздрава, дети, появившиеся на свет на 22-й неделе беременности и позже и имеющие вес не менее 500 граммов, приобретают юридическую субъектность. Сразу после рождения их обязаны поместить в реанимационный аппарат и выхаживать, даже если специалисты уверены, что ребенок не выживет.

«Бывает, что и для врачей, и для родителей очевидно, что никакая реанимационная помощь ребенку не поможет, она будет неэффективной и отчасти даже жестокой — настолько тяжело он болен. Хочется, чтобы ребенок побыл ребенком, а родители успели побыть с ним, не стоя над кроваткой в реанимации, а держа на руках дома, пусть даже несколько дней или недель. Искупать его, погулять — наполнить жизнь жизнью», — объясняет Оксана Попова.

Выписать такого новорожденного из реанимации можно, только если он получит статус нуждающегося в паллиативной помощи. Но результаты обследований, которые проводят при во время беременности, прикреплены лишь к медкарте женщины. Диагноз, поставленный плоду до рождения, нужно ставить заново, а на медицинские обследования уходит время, которого у ребенка может не быть.

Присвоить же паллиативный статус плоду в России нельзя даже в случае негативного прогноза медиков. Такая возможность теоретически должна появиться, если гарантировать охрану здоровья до рождения, предполагает Попова. Правда, государственных и негосударственных организаций, которые могут качественно поддерживать семью с неизлечимо или тяжело больным ребенком, в стране крайне мало. Кроме того, государство не готово выделять деньги в ситуациях если ребенок не выживает. Так, в Карелии выплату 100 тысяч рублей за роды студенткам решили не предоставлять в случае мертворождения.

«Подготовка почвы для запрета абортов»

Другие эксперты, опрошенные «Гласной», менее воодушевлены перспективами появления поправки об охране здоровья до рождения.

Сейчас фетальной хирургией в России занимаются разные врачи: акушеры-гинекологи, нейрохирурги, детские хирурги и другие. Законопроект в том виде, в котором он был представлен общественности, ограничит круг этих специалистов, считает фетальный хирург, работающий в Москве и побеседовавший с «Гласной» на условиях анонимности. Он опасается, что инициатива депутатов «замкнет фетальную медицину на детских хирургах». Это, по его мнению, не отвечает потребностям сферы.

При этом законопроект может быть «подготовкой почвы для запрета абортов». «Формально появится основание, что эмбрион сразу после зачатия — это уже человек и имеет права, так же как и новорожденный», — поясняет фетальный хирург. Но, по его мнению, уравнивать их в правах неправомочно: «Прежде всего их отделяет момент рождения».

Почему России на самом деле не нужно бороться с абортами

Гендерная исследовательница в области репродуктивной справедливости Александра Талавер предполагает, что доводы о необходимости развивать фетальную хирургию в России, звучащие из уст депутатов, — только предлог для законодателей, чтобы в будущем осложнить доступ к прерыванию беременности.

«В последние два года мы видели попытки запретить аборты в частных клиниках, ограничение продажи контрацептивов, запрет “чайлдфри” и так называемого склонения к абортам, — перечисляет Талавер. — Это позволяет политикам и людям, принимающим решения, выгодно позиционировать себя как защитников “традиционных ценностей”».

Сейчас российский закон наделяет плод юридической субъектностью только в особых случаях. Основные права и свободы принадлежат человеку, согласно Конституции, лишь с момента рождения. Эмбрионы и плоды правоспособностью не обладают. Соответственно, фетальный хирург оперирует не будущего ребенка, а часть организма женщины.

Если законопроект об охране здоровья до рождения будет принят, то под угрозой окажется право женщины на прерывание беременности,

считает юристка, специализирующаяся на правах женщин, и авторка канала «Когда убьют, тогда и приходите» Дарьяна Грязнова. Речь идет не только об ограничении доступа к абортам, но и о том, что у беременных женщин могут возникнуть сложности с получением лечения в случае серьезных заболеваний.

По ее мнению, возникнет коллизия между правами женщины на здоровье и планирование деторождения и так называемыми правами эмбриона или плода. Из-за страха нарушить закон медики будут вынуждены ставить в приоритет сохранение плода, даже если вынашивание и роды будут угрожать жизни и здоровью будущей матери.

«Если эмбриону будет гарантировано право на жизнь с момента зачатия и вдруг что-то пойдет не так с беременностью, врачи будут опасаться вмешиваться, чтобы не нарушить “права эмбриона”. Например, в Польше были случаи, когда женщины умирали от сепсиса из-за того, что в больнице ждали смерти плода, чтобы их не обвинили в незаконном аборте. Часто результат — это смерть матери», — объясняет Грязнова.

Роддома теряют кадры — и роженицам все чаще не хватает помощи

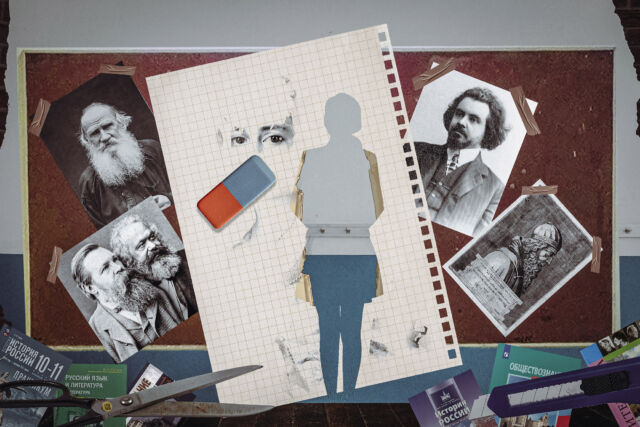

Исследование «Гласной» ко Дню знаний

Как и почему политикессы выступают против феминизма и гендерного равноправия

Почему мужчин так задел тренд Gen Z boss and a mini