«Мы не хотели разрушить святой образ, мы хотели задать вопросы» Режиссерка Теона Стругар Митевска и актриса Нуми Рапас — об образе матери Терезы в новом фильме «Мать»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ», ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

Мать Тереза — одна из самых известных и в то же время самых противоречивых фигур ХХ века. Уроженка Скопье, столицы Северной Македонии, Агнес Гондже Бояджиу посвятила жизнь служению бедным и больным в Калькутте, а ее конгрегация «Миссионерки милосердия» стала символом христианского самопожертвования. В 1979 году она получила Нобелевскую премию мира, а ее образ на десятилетия закрепился как икона милосердия и католической святости.

В своей нобелевской речи мать Тереза сказала: «На деньги, полученные мною в качестве премии мира, я хочу построить приют для бездомных. Потому что я верю: любовь начинается с дома, и если мы создадим дом для бедных, то тогда в мире будет больше любви. И мы сможем с полным правом нести мир, стать доброй вестью. Мы должны построить дом для бедных сначала в нашей семье, затем в стране, а после — и во всем мире».

Но деятельностью «Миссионерок милосердия» восхищались далеко не все. В некоторых расследованиях ее деятельность подвергается критике. Самое известное из них — документальный фильм журналистов Кристофера Хитченса и Тарика Али «Ангел из ада» (1994). Авторы утверждают, что в домах ордена «Миссионерки милосердия» пациенты страдали из-за антисанитарии, отсутствия обезболивания и непрофессионального ухода, а сама мать Тереза принимала пожертвования от сомнительных доноров — например, от американского филантропа Чарльза Китинга, который был обвинен в мошенничестве после громких провалов в бизнесе.

Отсутствие медицинской помощи в госпиталях и приютах матери Терезы они объясняют не недостатком финансирования, а ее личными взглядами на суть человеческого страдания: «Есть что-то прекрасное в созерцании того, как нищие несут свое бремя, страдая подобно Христу. Эти страдания обогащают мир».

После выхода фильма Кристофер Хитченс опубликовал книгу с подробностями расследования, однако католическая церковь нашла доказательства недостаточными, и в 2003 году мать Терезу канонизировали. День памяти Терезы Калькуттской, 5 сентября, ООН объявила Международным днем благотворительности в 2012 году.

Фото: Terry Fincher / Hulton Archive

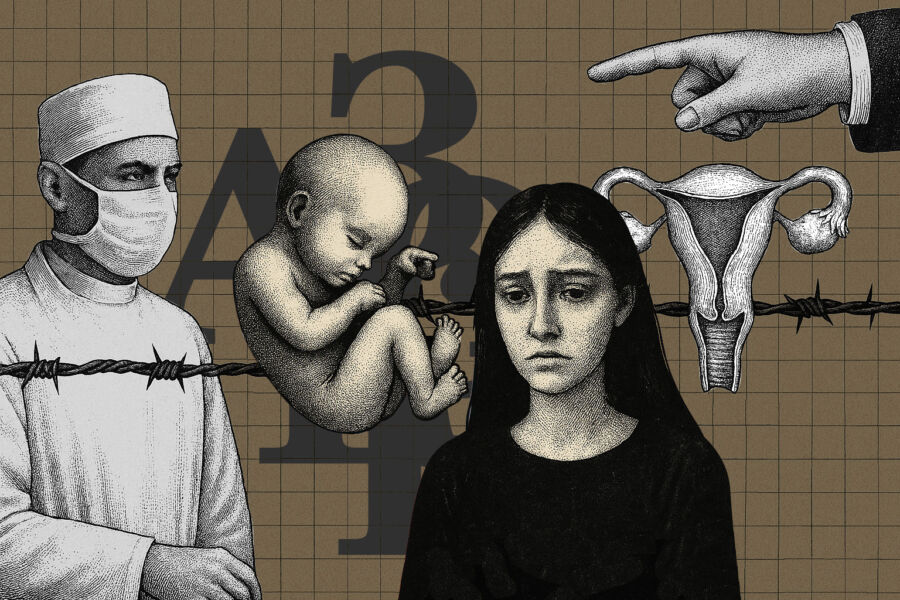

Ее позиция в отношении абортов была категоричной. «Аборт — это величайший разрушитель мира, потому что это война против ребенка, прямое убийство невинного ребенка, убийство матерью самого ребенка. Если мы примем, что мать может убить даже своего собственного ребенка, как мы можем призывать людей не убивать друг друга?» — говорила она на Национальном утреннем молебне в Вашингтоне 5 февраля 1994 года. Эти слова для одних стали свидетельством ее веры, для других — примером слепого давления на женщин и лишения их права выбора.

Именно эта многоликость — женщина, святой образ, харизматичный лидер и одновременно объект критики, фигура, про которую общество не может договориться, — легла в основу фильма «Мать» режиссерки Теоны Стругар Митевски.

Теона Стругар Митевска — македонская режиссерка и сценаристка, известная фильмами «Как я убил святого» (2004), «Я из Титова Велеса» (2007) и «Бог существует, ее имя — Петруния» (2019), «Самый счастливый человек на свете» (2022). Ее работы исследуют вопросы социальной несправедливости и роли женщин в патриархальных обществах.

Новая картина Митевски, впервые показанная в программе «Горизонты» 82-го Венецианского кинофестиваля, охватывает семь дней из жизни Агнес Бояджиу — зритель наблюдает, как она покидает монастырь и делает первый шаг к тому, чтобы стать матерью Терезой.

До этого момента Агнес Бояджиу была сестрой Лорето и преподавала в школе для девочек. В сентябре 1946 года в поезде из Калькутты в Дарджилинг она испытала то, что сама называла «призыв в призыве»: «Я услышала голос, который сказал мне: “Оставь все и следуй за Мной в трущобы, чтобы служить Мне среди самых бедных из бедных”». Два года она добивалась разрешения покинуть сестер Лорето, в 1948-м оставила монастырь и сменила строгую рясу на белое сари с синими полосами — то самое, что позже станет символом ее нового ордена. В 1950 году папа римский утвердил создание «Миссионерок милосердия». С этого началась ее жизнь среди трущоб, болезней и умирающих.

Фильм «Мать» рассказывает историю Агнес Бояджиу без восхваления, но и без осуждения, раскрывая многогранность ее личности и противоречия между верой, моралью и человеческой уязвимостью. Теона Стругар Митевска и актриса Нуми Рапас, сыгравшая будущую мать Терезу, создают образ женщины, которая в борьбе и сомнениях отстаивает право жить согласно своим представлениям о служении в мире, где религиозная власть традиционно принадлежит мужчинам.

Картина основана на документах, дневниках и свидетельствах сестер, которые лично знали Терезу, а также на документальном четырехсерийном мини-сериале «Тереза и я», который Митевска снимала в 2013 году для македонского телевидения. Но есть в ней и элементы художественного вымысла. В сюжете появляется и еще одна героиня — сестра Агнешка. Неожиданная беременность Агнешки становится метафорой выбора и внутренней борьбы между земными желаниями и духовным призванием.

Специально для «Гласной» Анна Мальгина встретилась с Теоной Митевски и Нуми Рапас в Венеции, чтобы поговорить о том, какой они видят мать Терезу.

«Я хотела рассказать ее историю с позиции женщины». Интервью с Теоной Митевски

— Вы родом из Скопье. Истории о матери Терезе знакомы вам с детства?

— Она всегда была частью местного фольклора, частью рассказов, которые мы слышали. Как она шла по улице, как бежала, как моя бабушка или бабушка знакомых знала ее, играла с ней. И да, сегодня она — фигура огромного масштаба.

— В фильме вы почти не говорите ни о происхождении, ни о биографии матери Терезы, ни о том, что было позже. Весь рассказ умещается в семь дней. Почему важно было так сделать?

— Потому что сейчас любой может открыть «Википедию» и все найти. Но для нас это было несущественно. Для того персонажа, которого мы создавали и показывали в фильме, эти факты не имели значения. Мы исходили из того, что зритель знает достаточно, чтобы следить за историей и понимать ее.

— Многие воспринимают Терезу как святую. А в фильме она показана куда более человечной, уязвимой, временами резкой. Почему вы решили показать ее именно такой?

— Она сильная, порой жесткая, но при этом всегда милосердная. И у нее есть очень четкое направление, к которому она идет. А в ее дневниках есть сомнения, тщеславие, внутренние противоречия. Именно в личных записях мы нашли ключ к образу — там она пишет о темных периодах, когда сомневалась в вере, в своей миссии, мечтала о ребенке. Мы погружались глубже и глубже в ее тексты и брали оттуда черты для персонажа.

Кроме того, образ матери Терезы в фильме основан и на свидетельствах четырех сестер, которые знали ее лично. Многие сцены буквально взяты из их воспоминаний. Когда я снимала документальный фильм «Тереза и я», узнала от близких к ней людей о ее силе, энергии, а также о понимании жизни. Например, об отношении к отречению: как освободиться от материальных привязанностей, как научить себя отпускать.

При этом сестры рассказывали, что она требовала почти военной дисциплины, строгой аскезы и отказа от личных вещей. Могла войти в комнату и сразу переставить в ней все, убрать лишнее, навести порядок. Это был ее способ жить. Из таких деталей мы начали строить характер и постепенно добавляли новые штрихи.

— В поп-культуре существует образ Терезы как «старой женщины», в фильме ей 37. Насколько для фильма важен ее возраст? И насколько важно, что вы сами старше своей героини? В интервью Cineuropa вы говорили, что вам понадобилось время, чтобы почувствовать в себе готовность снять этот фильм.

— Для меня ее возраст — доказательство того, что мать Тереза была куда смелее, чем я, хотя жила десятки лет назад. Представьте, кем нужно было быть, чтобы решиться на то, что сделала она в 37. Это невероятно. Но вы правы: я говорила, что тоже должна была обрести уверенность, чтобы рассказать ее историю так, как хотела — с позиции женщины. Мне важно было говорить о материнстве, о правах женщин, об абортах. Все это есть в фильме о матери Терезе, но все это — о сегодняшнем дне.

— Ее отношение к абортам в фильме показано довольно противоречиво. Как вы нашли баланс? Почему решили включить эту тему?

— Сначала мы хотели обойти ее стороной: «Окей, ей 37 лет, все происходит до того, как она становится матерью Терезой, мы не будем этого касаться». Но потом я сказала себе: надо быть смелыми и не уходить от острых тем. Мы должны смотреть им прямо в лицо.

И первое, что я сделала, — это попыталась понять ее во временном контексте. Она была католической монахиней и жила несколько десятилетий назад. Естественно, ее позиция в отношении аборта была категоричной. Но именно поэтому сегодня так важно говорить об этом: с тех пор мы прошли огромный путь. Сегодня у нас есть право распоряжаться своим телом, и это свобода, это право человека, которое нельзя потерять. Особенно сейчас, когда все чаще появляются силы, пытающиеся отобрать это право.

Как регионы начали ограничивать доступ к абортам и кому это выгодно

Конечно, мы показали часть ее внутренней борьбы. В конгрегации сестры дают обеты бедности, послушания и целомудрия. Для нее это было важно. Думаю, сочетание множества вопросов и сомнений — о материнстве, любви, телесности — определило, кем она стала. Поэтому мы и решили в фильме показать семь решающих дней: момент, когда она покидает конгрегацию и выходит на улицы Калькутты. Все, что делает ее той матерью Терезой, которую мы знаем, укладывается именно в эти семь дней.

— Это уже третий ваш фильм, где все действие разворачивается в ограниченных временных рамках. Почему вы снова выбрали такой прием?

— Для меня важно искать правду момента, интенсивность чувств, событий и переживаний. В этом помогает ограниченность пространства и времени: она создает напряжение, как в триллере, и позволяет довести эмоции до предела. Это не единственно возможный способ рассказать историю, но для меня самый органичный. Даже сейчас я пишу новый сценарий и опять прибегаю к этому приему.

— Тереза бросила вызов религиозной институции, в которой доминировали мужчины. Как вы подошли к созданию ее образа через призму феминизма? Кажется, что персонаж по имени сестра Агнешка задуман как иллюстрация того, как женщины контролируют друг друга в традиционных иерархиях.

— Я всегда думала о них как о двух полюсах, как о инь и ян. Нет одного способа быть женщиной или быть феминисткой. Мне важно было показать разнообразие женских правд: что такое сила, что такое эмоция. Агнешка — в каком-то смысле отражение другой стороны Терезы, продолжение ее истории, но с иным выбором. Тереза была очень жесткой, целеустремленной, и мы вместе с Нуми много работали над тем, чтобы показать ее уязвимость. А Агнешка — та, кем Тереза могла бы стать, но она выбрала другой путь.

— Сейчас многие считают, что она была очень деспотична. Для вас это положительный персонаж?

— Для меня она скорее Робин Гуд: брала у богатых и отдавала бедным. Даже сегодня, если приехать в Индию, в Калькутту, видно — мало что изменилось: нищета, адские условия. Но сестры продолжают служить, помогают тем, к кому мы, на Западе, даже прикоснуться побоялись бы. Их смелость — потрясающая.

— А как вы относитесь к критике и к заявлениям, что в ее хосписах были антисанитарные условия, что она больше ценила страдание, чем помощь? Она говорила: «Страдание может стать путем к великой любви и великому милосердию».

— Мы не хотели разрушить святой образ, мы хотели задать вопросы. Она ведь не была врачом. Делала, что могла. И, слава богу, когда критика звучала, они меняли практики (мы не нашли этому подтверждений. — Прим. «Гласной»). Я не могу ненавидеть правду. Нам всем нужно учиться, исправляться. И да, важно задавать вопросы, обсуждать, видеть несправедливость и реагировать. Искусство тоже для этого — чтобы задавать вопросы. Через сомнения и спор мы движемся вперед. Это и есть эволюция.

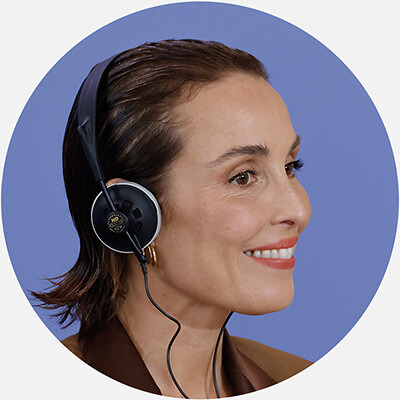

«Мы не утверждаем, что все происходило именно так». Интервью с актрисой Нуми Рапас

Нуми Рапас — шведская актриса, известна способностью играть женщин на грани: сильных, уязвимых и противоречивых одновременно. Прославилась ролью Лисбет Саландер в трилогии «Миллениум» («Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем», «Девушка, которая взрывала воздушные замки»), а позже снялась в международных проектах «Прометей» Ридли Скотта и «Агнец» Вальдимара Йоханнссона.

— Что вы знали о матери Терезе до начала съемок? Что удивило вас, когда вы изучали ее историю?

— Я знала ее как селебрити. Фотографии с принцессой Дианой, политики, дети на руках, Нобелевская премия мира. Но как о человеке — почти ничего. Когда мне предложили роль, это стало для меня большой честью, но одновременно испугало. Но потом начала читать ее письма, дневники. И там открылась личность с огромной верой, но также с болью и сомнениями. Она оказалась куда более сложной и интересной, чем я ожидала.

— В фильме как будто есть две Терезы: историческая и вымышленная. Как вы их воспринимали?

— Для меня они обе настоящие. Я провела исследование, но в какой-то момент надо было отложить книги, документы и пропустить все через себя. Мы не утверждаем, что все происходило именно так, это не документальное воспроизведение. Почти нет хроники тех лет, мы не знаем, как она говорила или двигалась. Поэтому эта Тереза родилась во мне и в Теоне.

— Какая часть ее биографии для вас самая поразительная?

— То, что она была женщиной из маленькой семьи в Македонии и смогла создать целое движение. Да, ее критикуют, но невозможно отрицать масштаб ее свершений. Она жила и действовала в мужском мире, в католической церкви 1940-х годов, звонила в Ватикан и требовала ответов на свои письма. Это невероятно.

— Изменилась ли ваша точка зрения на нее после съемок?

— Да, я стала больше уважать ее смелость. Для меня важны люди действия. Например, в 1982 году, во время Ливанской войны и осады Бейрута дети с инвалидностью оказались заблокированы в госпитале в зоне боевых действий. Тереза приехала туда и добилась эвакуации 37 детей из-под обстрелов. Это реальный поступок. Я думаю о сегодняшних конфликтах, о том, что журналисты гибнут, дети и семьи погибают ежедневно. Я уверена: будь она жива, она была бы там, рядом с пострадавшими. Именно за такие действия я ее уважаю.

— Вы говорили, что роли помогают вам сталкиваться с собственными страхами. С какими страхами вы встретились здесь?

— Прежде всего с чувством внутренней пустоты, одиночества. С ощущением, что, возможно, «это все» и ничего больше нет. С детства у меня было чувство печали, какой-то боли. Образ Терезы оказался мне близок: и ее мучила тишина, когда Бог как будто не отвечает. Но важно не останавливаться, не жалеть себя, не считать себя жертвой. Нужно двигаться вперед, даже в тишине.

— В фильме ощутим феминистский взгляд: съемочная группа в основном женская, но сама мать Тереза в современной оптике может восприниматься как фигура догматическая. Как вы это осмысливали?

— Для меня фильм феминистский именно потому, что он показывает женщину как сложную историческую личность, а не как идеализированный символ. Женщины бывают сильными, агрессивными, мятежными, противоречивыми — как и мужчины. Мне важно показать эту многослойность.

Что касается абортов — я выросла в Скандинавии и не могу представить себе мир, где у женщин нет права распоряжаться своим телом. Для меня шок, что в США в наши дни законы могут это право отнимать. Но именно поэтому важно поднимать тему в кино — иначе общественная дискуссия просто не начнется.

Как работают теневые антиабортные ограничения в Карелии

— Вы сами религиозны?

— Я выросла в семье, где ценили и уважали разные религии. У нас дома были и крест, и статуэтки Будды, и другие символы. Мама была очень открытой и духовной женщиной. Для меня религия — это поиск любви и доброты. Но догматизм и представления о необходимости страданий мне чужды. Я не хочу страдать, я хочу радовать и прощать.

Работая над образом Терезы, я смогла понять, что строгие правила и структура тоже могут давать людям опору. Но сомнение всегда остается. И в этом — надежда.

— Что было для вас самым трудным в работе над ролью?

— Передать фанатичность матери Терезы, ее догматизм. Но в фильме мы показываем и ее уязвимость, способность признавать ошибки, извиняться. Для меня, выросшей в культуре, где не принято показывать слабость и тем более признавать вину, это было откровением: сила — в уязвимости.

— Вы упоминали, что сейчас в кино все больше женщин-режиссеров. Но чего все еще не хватает?

— Их все еще слишком мало. Для меня важно работать с ними и поддерживать их. Посмотрите на наш фильм: женщина-режиссер, женщина в главной роли, и при этом в фильме нет ни секса, ни насилия, ни наготы. Это редкость. В последние годы таких примеров очень мало. Для меня это опыт надежды, и я хочу, чтобы таких фильмов было больше.

Две режиссерки из России получили награды Венецианского фестиваля. «Гласная» взяла у них интервью

Две режиссерки из России получили награды Венецианского фестиваля. «Гласная» взяла у них интервью

Каковы перспективы российского феминизма и экологического

активизма в изгнании

Профессор политических наук Валери Сперлинг — о том, как гендерные стереотипы привели к власти Трампа и Путина

Профессор Елена Гапова — о причинах давления на женщин с начала вторжения в Украину

Первая советская феминистка — о недолговечности патриархата и революционном потенциале сказок

Ася Казанцева* — о преследованиях, выживании и материнстве в современной России