«Пациентка мучается, а ты не в силах ничего изменить» Роддома теряют кадры — и роженицам все чаще не хватает помощи

Российские власти всерьез взялись за «стимулирование рождаемости» — но игнорируют условия работы тех, кто принимает роды. За восемь лет в государственных больницах стало на 18% меньше акушерок, а количество акушеров-гинекологов сократилось с 2016 по 2023 год на 10%. В половине регионов акушерским медсестрам предлагают меньше 38 тысяч рублей в месяц, а врачам — менее 63 тысяч.

«Гласная» оценила масштабы дефицита специалистов в роддомах России и разобралась в его причинах.

«Выполнить все ровно за сутки было нереально»

Анна три года проработала акушеркой в одной из подмосковных больниц. Но в январе 2024 года, несмотря на большой дефицит персонала в отделении, решила уйти. Одна из главных причин — бесчеловечные, по ее мнению, правила ведения родов. В больнице Анны, как и в других государственных роддомах, строго следят за количеством кесаревых сечений и применением обезболивающих.

Так, за весь период родов Анна могла сделать только один-два укола анестетика в эпидуральное пространство (клинические рекомендации Минздрава указывают на то, что для достижения эффекта от эпидуральной анестезии введение может быть многократным). Она считает, что дозы лекарств для одного укола были слишком малы: «Женщина может получить не больше 90% от безопасной дозы, которая обеспечивает максимальное обезболивание».

«Очень тяжело понимать, что твоя пациентка мучается, а ты не в силах ничего изменить», — рассказала Анна «Гласной».

Больница, в которой она работала, для улучшения статистики также старалась уменьшить долю кесаревых сечений: «Максимум допускалось 20% кесаревых [от всех принятых родов], включая плановые. Это притом, что в наш центр обращались в основном с осложненными случаями беременности или развития плода».

Такие ограничения — не единичный случай. В московских роддомах из-за подобных регламентов врачи отказывали роженицам в проведении кесарева сечения даже при показаниях, из-за чего младенцы получали родовые травмы или умирали. Причина зачастую — дефицит ресурсов внутри роддома: на всех не хватает не только акушерок, но и времени анестезиолога.

В обязанности Анны как акушерки входили еженедельные ночные дежурства, прием женщин в родовое отделение, работа во время неосложненных родов и подготовка родильного блока. Подготовкой родблока должны заниматься и санитарки, однако их почти всегда не хватало, вспоминает Анна.

Она ассистировала в пяти-восьми, а иногда и в 16 родах за один рабочий день.

Поскольку врачей тоже не хватало, Анна брала на себя часть их обязанностей — в основном заполнение бумаг. Бумажной работы было так много, что она была вынуждена задерживаться после суточного дежурства. «Во время дежурств я работала около 30 часов подряд. По регламенту должно быть 24 часа, но выполнить все за сутки нереально: на описание одной истории родов уходит от 40 минут до часа».

Анна работала не так много, как ее коллеги, потому что совмещала занятость с учебой. За регулярные смены и суточные дежурства (всего 54 часа в неделю) она получала 24 тысячи рублей в месяц. «Многие берут три-четыре ставки (от 72 до 90 рабочих часов в неделю. — Прим. “Гласной”), чтобы получать нормальную зарплату. На одну ставку идут в основном только студенты или те, кто совмещает с другими местами работы».

Тяжелая физическая и эмоциональная нагрузка за низкую зарплату — скорее правило, а не исключение для акушерок в России. Хотя чиновники все чаще обеспокоены рекордно низкой рождаемостью, а Путин запрещает пропаганду «движения чайлдфри» и ЛГБТ*, ведь, по мнению государства, «все, что мешает повышению рождаемости в стране, должно исчезать». Политики с 2002 года говорят о дефиците медицинских сотрудников, но ни одна объявленная реформа или программа не решила системных проблем в родовспоможении. Они остаются прежними: зарегламентированная работа акушеров, риски уголовного преследования специалистов, низкие зарплаты и запутанные правила надбавок.

Параллельно в России закрываются роддома и перинатальные центры. Это происходит и в сельской местности, и в крупных городах. Например, в Новосибирске за последние четыре года закрылось сразу два роддома. Теперь роженицы вынуждены добираться до родильных отделений по ухабистым дорогам или лететь на самолетах в последние дни беременности.

Как в России рожают глухие женщины

Сколько специалистов не хватает

Врачей в России в 2024 году искали чаще, чем программистов и курьеров. Специалисты по акушерству и гинекологии входят в число тех, чей дефицит ощущается особенно остро. Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих в августе 2024 года заявил, что в государственных учреждениях не хватает 3663 акушера-гинеколога.

С 2016 по 2024 год, по данным Росстата, в государственных больницах России число акушерок уменьшилось на 18%. Врачей акушеров-гинекологов — на 10% (данные за 2016–2023 годы).

Источник: Росстат

Одна из причин продолжающегося дефицита кадров в России — старение рабочей силы, объясняет доцент Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб Анастасия Новкунская. В 2018–2019 годах она участвовала в исследовании родильных отделений в малых городах России и брала интервью у акушеров-гинекологов. Между 2019-м и 2024-м вместе с коллегами опубликовала ряд научных статей о российском акушерстве и родовспоможении в международных рецензируемых журналах.

«Акушерки, акушеры-гинекологи, особенно в регионах, уходят на пенсию, и никто не приходит на их места. То есть не то чтобы кто-то работал и решил: “Ай, уеду в Москву и пойду в частный роддом”. Скорее всего, последние годы там какая-нибудь прекрасная врачица работала до 75 лет и потом поняла, что все, она уже физически не может, и ушла. А на ее место никто новый не пришел», — рассказала Новкунская «Гласной».

В чем разница между акушером-гинекологом и акушеркой

Главное отличие акушеров-гинекологов от акушерок — в уровне образования.

Акушер-гинеколог — это врач с высшим медицинским образованием: специалисты оканчивают университет, после чего проходят ординатуру по акушерству и гинекологии.

Акушерки (акушерские медсестры) — специалисты со средним медицинским образованием, как правило, они оканчивают медицинские колледжи. В то время как акушер-гинеколог самостоятельно наблюдает беременность, назначает лечение и принимает роды, акушерская медсестра не может без назначения врача менять лечение или проводить сложные медицинские процедуры.

С 2016 года штат акушерок сократился почти во всех регионах России. Только в Санкт-Петербурге, Дагестане, Тюменской области, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах их количество увеличилось, следует из данных Росстата. Число акушеров-гинекологов уменьшилось c 2016 по 2023 год в 66 регионах страны.

При этом значительного оттока специалистов из государственных клиник в частные не произошло — количество акушерских медсестер в частных учреждениях также снизилось.

Источник: Росстат

Эта тенденция отчасти подтверждается и биржей труда. На начало августа 2025 года больницы 84 регионов искали акушеров-гинекологов или акушерских медсестер на портале «Работа России».

Больше всего вакансий было в Краснодарском крае, Свердловской и Иркутской областях. Эти же регионы потеряли от 268 до 484 акушерских медсестер между 2016 и 2023 годом, показывают данные Росстата.

При этом зарплаты в вакансиях не соответствуют востребованности среднего и старшего медицинского персонала: в половине регионов акушеркам предлагают меньше 38 тысяч рублей, а врачам — меньше 63 тысяч рублей, подсчитала «Гласная».

Как мы считали

Для анализа вакансий мы использовали базу вакансий сайта «Работа России», который агрегирует предложения от всех центров занятости в стране. Данные репрезентативны, поскольку с 1 января 2024 года все работодатели обязаны передавать данные на этот сайт.

Из нее мы скачали все вакансии в категории «Здравоохранение и социальное обеспечение», упоминающие «акушер»: получилось 1475. Затем с помощью уникальных кодов в ОКПДТР (Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) убрали нерелевантные должности (например, санитарка или участковый терапевт), оставив 1467 вакансий. Здесь можно подробнее изучить расчеты и датасет.

Источник: «Работа России»

«Документация важнее, чем работа с пациентом»

Елизавета, работавшая во время ординатуры в отделении акушерства и гинекологии, тоже помнит высокую нагрузку. Во время родов врач обязан не только быстро принимать решения и следить за пациенткой, но и заполнять бумаги.

«Вот представьте, что рожают параллельно пять женщин. И когда вы будете заполнять документы, когда они все родят? — рассказывает она. — А если у кого-то есть показания для экстренной операции, то надо писать предоперационный эпикриз, брать согласие, вести дневники пациентов, аргументировать, почему физиологические роды превратились в кесарево сечение. Поэтому никакого “попозже” нет. Там только все в моменте. Одновременно у тебя идет три-четыре пациента. И ты должен знать все про всех и сразу фиксировать в документах. Я скажу так: порой вести медицинскую документацию важнее, чем работать с пациентом».

Анна, работавшая акушерской медсестрой в Московской области, тоже вспоминает постоянную бумажную волокиту. В ее случае акушеры-гинекологи, которые несут ответственность за внесение данных, лишь подписывали составленные акушерками документы: «Медсестры очень активно принимают участие в написании историй, чаще всего врач только правит что-то или дает комментарии для исправлений.

Средний медперсонал вынужден брать на себя ответственность врача».

Этот принцип теперь закреплен в законодательстве. 14 апреля Минздрав утвердил приказ, согласно которому средний медицинский персонал может выполнять функции врача при первичном осмотре пациентов. Кандидат медицинских наук Иван Печерей предположил, что это может обернуться для акушерок дополнительными рисками, связанными с уголовной ответственностью. В 2023 году больше всего уголовных дел среди врачей возбуждали в отношении акушеров-гинекологов, согласно данным «Медвестника».

Дефицит персонала в роддомах не просто ухудшает условия труда. Из-за нехватки рук нагрузка на уже работающих специалистов повышается. Это может привести к выгоранию, в том числе увеличить риск медицинских ошибок и акушерского насилия** — необоснованного и подчас вредного медицинского вмешательства.

«Мы не склонны объяснять [акушерское насилие] тем, что конкретной женщине попался конкретный врач-злодей, — объясняет Новкунская. — Действительно, условия работы медицинских профессионалов в российских роддомах такие, что очень мало остается времени, сил и других ресурсов, чтобы быть более внимательными, чуткими, заботливыми по отношению к женщинам, которые в этот момент чаще всего, вообще-то, страдают».

В 2022 году у Новкунской вышла статья об особенностях родовспоможения в удаленных населенных пунктах Тверской области. Она исследовала, как нехватка персонала из-за депопуляции, большое количество бумажной работы и высокая нагрузка на оставшихся специалистов приводят к тому, что для беременных женщин увеличивается риск осложнений и ухудшается общий опыт родов.

Монолог терапевтки о региональной медицине, ежедневном «квесте» и пациентах, вернувшихся с «СВО»

Эта тенденция наблюдается во многих регионах, не всегда в отдаленных. Невнимательность к женщинам в родах из-за высокой нагрузки на специалистов встречается так часто, что роженицы делятся историями из роддомов и перинатальных центрах, чтобы предостеречь других.

Так, сообщество «Славные роды» снимает экскурсии по родильным отделениям Санкт-Петербурга и выкладывает подробные отзывы от рожениц. «В перинатальном центре моего города родилась моя первая доченька, и на мои жалобы о ее состоянии никто не обращал внимания, персонала не хватало, реанимация не оснащена в полной мере. Как итог мы потеряли ребенка на вторые сутки», — пишет одна из участниц сообщества.

Другая молодая мама, рожавшая в роддоме № 9 Санкт-Петербурга, вспоминает медсестер, загруженных бумажной работой: «Забирала из ПИТ меня немного грубоватая акушерка, она же работала в день выписки. Уже не помню дословно, но обменялись они [с коллегой] комментариями со смыслом “Вы избавились от работы, нам прибавилось”».

Повышенная нагрузка и бумажная работа — не временная трудность. Акушерские медсестры рассказывают, что их руководители не спешат открывать новые вакансии, чтобы разгрузить сотрудников. Анна так вспоминает текучесть персонала в больнице: «Определенные сложности с поиском новых работников и работниц есть, но они больше связаны с тем, что нет свободных ставок, а не с отсутствием желающих. Уходит много кто, я и сама ушла: был длительный конфликт с одним врачом, ближайшим родственником руководства. Кто-то уходит в частные клиники ради лучших условий, кто-то — просто из профессии».

Галина, медсестра, работавшая пять лет в гинекологическом кабинете в Иркутске, так описывает причину кадровых проблем: «Вообще, нехватка акушерских медсестер в первую очередь возникает из-за руководителей, которые закрывают ставки. Они таким образом экономят. Ну и правда мало [акушерских медсестер] идет. Я не понимаю почему. Кажется, это такая хорошая профессия. Я считаю, лучшая профессия в мире».

Иллюстрация: «Гласная»

«Работаешь в два раза больше, а получаешь совсем чуть»

Когда коллега-акушерка ушла в отпуск на месяц, Галине пришлось взять на себя еще один кабинет. Она отвечала за подготовку оборудования для операций, уборку и обслуживание двух кабинетов, хотя по регламенту за ней был закреплен только один. Однако ее зарплата от такой нагрузки не удвоилась.

Правила, по которым формируется зарплата медперсонала, крайне непрозрачны. Итоговая сумма состоит из трех основных компонентов: оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Но только оклад в этом уравнении фиксирован. Остальные поступления не гарантированы и зависят от региона, стажа, сложности работы и других факторов. Эти дополнительные выплаты могут составлять большую часть реальной зарплаты.

Государственная статистика этого не учитывает и приводит сумму всех потенциальных начислений, а не оклад. Поэтому сейчас, несмотря на то что министр здравоохранения Мурашко заявляет о средней зарплате врачей в 123 тысячи рублей,

лишь 29% медицинского персонала удовлетворены своим доходом.

«Если я кого-то замещала, то писала заявление на полставки, — вспоминает Галина. — Это вообще смешные деньги, там оплачивается лишь часть от оклада. По деньгам мне это ничего не давало. Просто работаешь в два раза больше, а получаешь совсем чуть. Один день стоит 400–500 рублей».

В итоге вместо двойной зарплаты за 20 рабочих дней за двоих Галина получила дополнительно лишь 8 тысяч рублей.

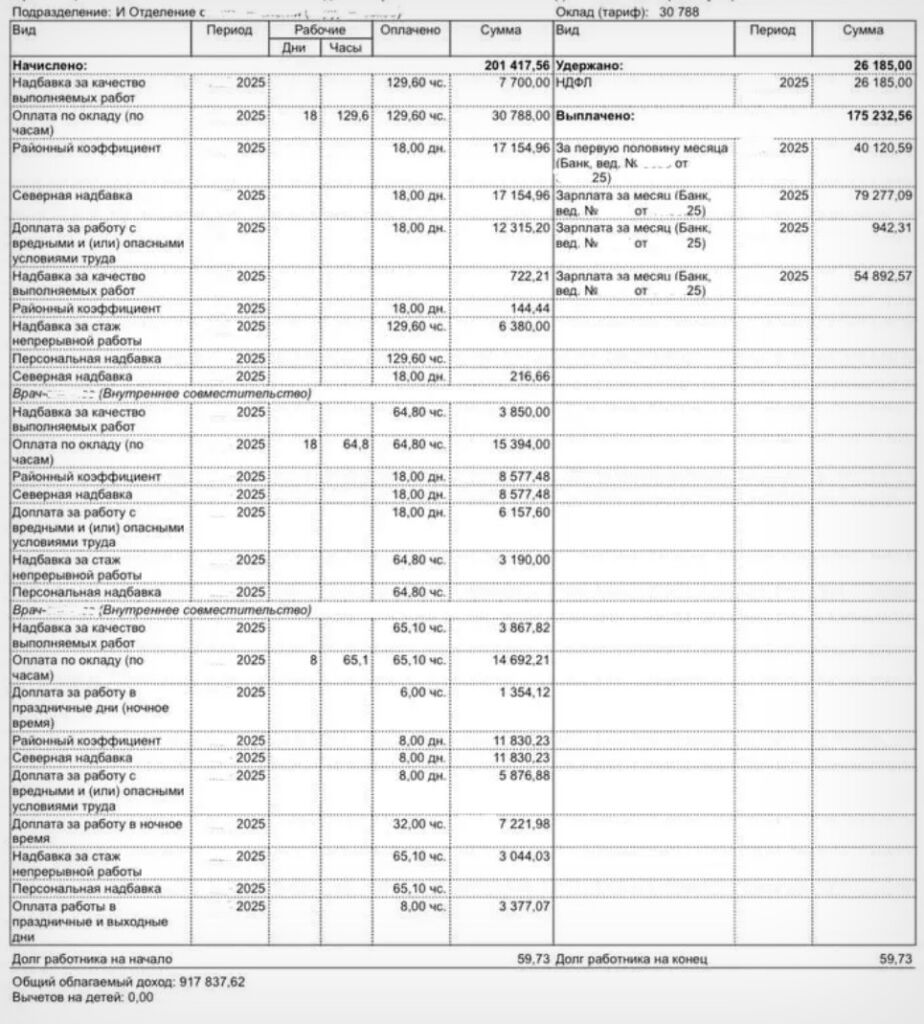

Непрозрачность зарплаты — проблема всех медицинских работников. Елизавета работает акушером-гинекологом и онкологом. Ее базовый оклад составляет меньше 20% от всей зарплаты. Причем в зарплатной выписке, которой Елизавета поделилась с редакцией, приведены семь видов надбавок и один «районный коэффициент». Названия надбавок тоже не позволяют понять, за что именно докторка получила деньги и справедливо ли оплачен ее труд.

Зарплатная выписка Елизаветы (некоторые данные скрыты для сохранения анонимности)

«Иногда надбавку дают за участие в высокотехнологичных операциях, иногда ту же надбавку — за платные услуги в бюджетном учреждении. Абсолютно непонятная система оплаты труда», — добавляет Елизавета.

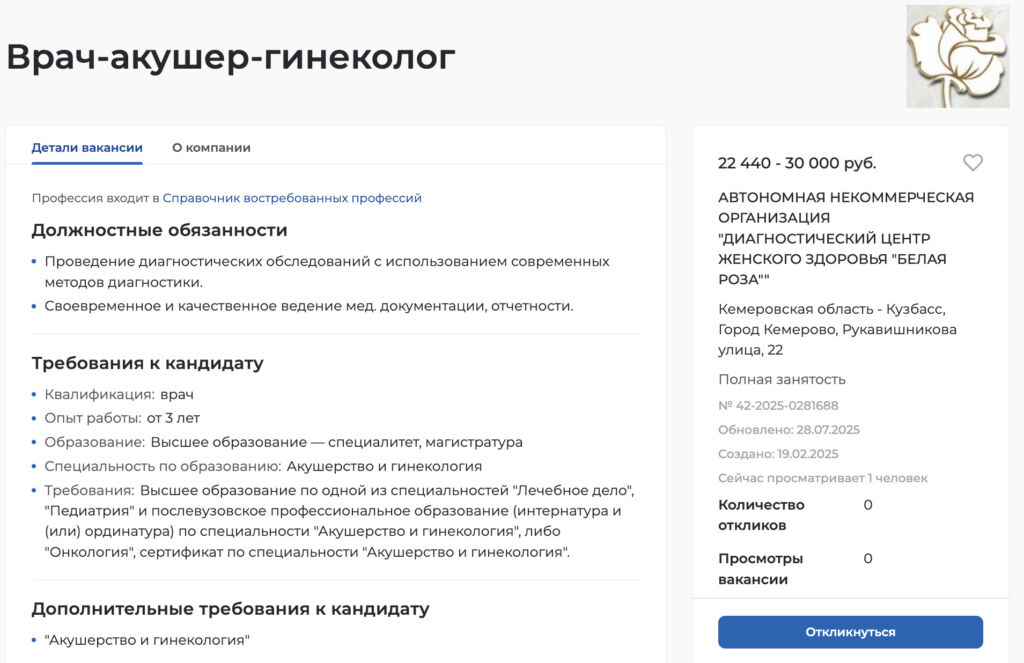

Путаница отражается и в вакансиях, которые проанализировала «Гласная». Например, в Кемеровской области средняя зарплата акушера-гинеколога — 60 тысяч рублей. Однако есть больницы, которые предлагают зарплаты с вилкой, которая начинается с МРОТ — 22 440 рублей в месяц.

Источник: «Работа России»

Но даже небольшие зарплаты могут не доходить до врачей, и им приходится добиваться компенсации через суд. Так, в 2022–2024 годах акушеру-гинекологу из Красноярского края два года удерживали доплату за дополнительную нагрузку.

Медианная зарплата, которую предлагают акушерам-гинекологам в 2025 году, — около 63 тысяч рублей, то есть, половина регионов в своих вакансиях указывает меньшую сумму. Тем временем в Москве, Республике Саха (Якутия) и Ямало-Ненецком автономном округе зарплаты врачей этой специальности превышают 100 тысяч рублей в месяц.

Источник: «Работа России»

Источник: «Работа России»

Галина называет свою работу медсестры призванием. Только радость от помощи людям позволяет ей не придавать значения небольшой зарплате — около 50 тысяч рублей.

«Все равно есть какой-то элемент призвания в этой профессии. Как бы ни звучало красиво, высокопарно, но это действительно так. Есть те, кому не мешает эта низкая зарплата», — делится она.

Что правительство делает для решения проблемы

Нехватку медицинских кадров российское правительство признает как минимум с 2002 года. Тогда в приказе Минздрава говорилось, что, несмотря на внушительную долю занятых в отрасли (около 4,5% всех работающих в стране), в системе здравоохранения сохраняются серьезные кадровые проблемы. Уже тогда чиновники декларировали необходимость срочных решений — но, как указывает исследование 2023 года ВНИИ труда Минтруда РФ, меры по повышению уровня жизни медиков, озвученные Минздравом, так и не были реализованы.

С тех пор федеральные власти не раз объявляли о «прорывных» программах. Самые известные из них — «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые предполагают денежные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу, согласным переехать в малые и удаленные населенные пункты. Врачи могут получить до двух миллионов рублей, а средний медперсонал, включая акушерок, — до миллиона. Однако программа не решает проблему системно — участие в ней не гарантирует, что медики останутся в регионе. Нередко, отработав положенный срок и получив деньги, они увольняются и уезжают.

Так произошло, например, в Ростовской области, где в мае 2025 года закрылось родильное отделение центральной районной больницы. По словам местных жителей, причиной стало влияние «неблагоприятной психологической обстановки, созданной руководством больницы» на единственного акушера-гинеколога, работавшего в рамках «Земского доктора». Его уход фактически оставил район без квалифицированной помощи роженицам.

«В современном мире миллион рублей, по-моему, не настолько много, чтобы себя привязать на пять лет к какому-то весьма отдаленному региону, в котором даже на улицу грустно выйти», — считает врач — акушер-гинеколог Елизавета.

Нехватка медиков в отдаленных районах России — лишь часть общей проблемы.

Аналогичные трудности возникают и с привлечением других специалистов, например учителей, несмотря на схожие программы поддержки.

Анастасия Новкунская согласна, что для врачей главные проблемы программы — не в финансировании: «Если даже вам платят невероятную зарплату, но при этом негде жить или у вас есть семья и им негде учиться, вы в районе, где закрылась школа или нет доступного детского сада, то в целом вы будете готовы сами платить, чтобы уехать оттуда. Эта проблема довольно остро стояла и продолжает стоять во многих местах. Она связана с устареванием и социальной, и материальной инфраструктуры».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» также работает инициатива «Медицинские кадры», нацеленная на подготовку и удержание специалистов в системе. Помимо этого, дефицит стараются снизить за счет приглашения на работу и учебу в российских медвузах иностранных студентов. Однако и эти меры пока не переломили ситуацию: дефицит сохраняется, особенно в государственных учреждениях.

Изменить систему оплаты труда для учителей и медицинских сотрудников попытались четыре года назад — тогда Министерство труда и Министерство здравоохранения подготовили реформу зарплат медиков. Запустить ее пообещали в ноябре 2021 года. С тех пор правительство регулярно переносило дату пилотного проекта, последний раз — на май 2025 года, но ситуация не меняется.

Эксперты — о том, что не так с новой демографической стратегией

Несмотря на многочисленные программы и заявления министров, реальные приоритеты российской власти отражает бюджет. Так, Госдума заложила 30 миллиардов рублей на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны в 2025 году. В целом траты на национальную оборону в 6,9 раза больше, чем заложенные расходы на здравоохранение.

Чтобы восполнить дефицит медицинских специалистов без выделения дополнительного бюджета, Минздрав опубликовал законопроект об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов. Эксперты осудили эту инициативу.

При нынешнем положении вещей дефицит акушерок и акушеров-гинекологов вряд ли будет сокращаться, считает Анастасия Новкунская: «Одними реформами не обойтись. Должна быть полностью перестроена система здравоохранения. [Нужна] та, которая оставляла бы больше автономии, больше свободы врачам, медсестрам, акушеркам. Больше возможности для них вступать в диалог с женщинами, а не применять какой-то конвейерный подход».

* Верховный суд РФ признал так называемое движение ЛГБТ «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории России.

** Издание 7х7 признано Минюстом РФ «иностранным агентом».

Исследование «Гласной» ко Дню знаний

Каковы перспективы российского феминизма и экологического

активизма в изгнании

Как иностранцы, переехавшие в Россию, поддерживают Путина, продвигают семейные ценности и сексуализируют женщин

Как государства пытались бороться с теми, кто не хочет рожать, и к чему это приводило