Издательская артель и съезд мусульманок: 4 примера женской самоорганизации Как активистки объединялись в борьбе за свои права

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

На фоне глобального правого поворота кажется, будто феминизм проиграл. Но в противостоянии патриархату женское сопротивление всегда сталкивалось с препятствиями. «Гласная» вспоминает примеры объединения и борьбы из разных периодов российской истории.

1863 год: первое женское издательство

Отмена крепостного права в 1861 году в Российской империи серьезно ударила по небогатым и мелкопоместным дворянам, которые столкнулись с необходимостью самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Девушки, в отличие от юношей, не имели права учиться в университетах и работать на государственной службе. Даже получив образование за рубежом, они должны были пройти унизительную процедуру признания квалификации по возвращении на родину. Это сильно ограничивало потенциальные возможности заработка. Практически единственной работой, доступной женщинам, было преподавание.

Одна из основательниц российского женского движения, дочь декабриста и последовавшей за ним в ссылку француженки, Мария Трубникова мечтала предоставить женщинам другие способы зарабатывать умственным трудом. По ее инициативе в 1863 году в Санкт-Петербурге появилась первая в России женская книжная артель.

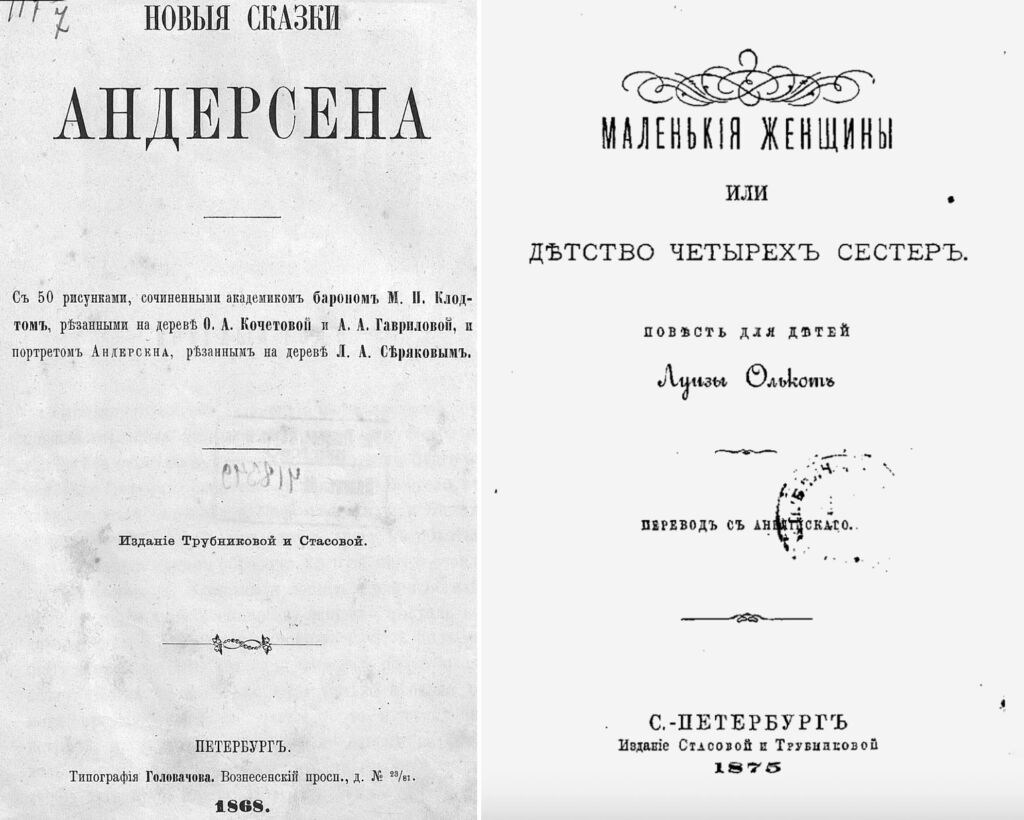

Предприятие издавало произведения, переведенные исключительно женщинами. В основном это была качественная детская литература, которой в стране тогда не хватало, — «Сказки» Ганса Христиана Андерсена, роман «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт и книги о последних научных открытиях под редакцией Дмитрия Менделеева и Ивана Сеченова. Из 41 детского издания, появившегося в 1864 году в Российской империи, три выпустила женская артель.

Позже к ним добавились труды для женщин-профессионалок, например первый в России справочник по сестринскому делу. В 1865 году правительство включило книги артели в список литературы, рекомендованной школьным учителям.

В отличие от других благотворительных организаций своего времени, в артели

женщин воспринимали не как жен или матерей, нуждающихся в деньгах, а как полноценных субъектов экономических отношений и обладательниц ценных навыков.

Им платили за выполненную работу, они также участвовали в управлении предприятием.

На титульных листах книг указывали, что их выпустило «Издание переводчиц» или Женская издательская артель. Феминитивы в названии подчеркивали гендерную идентичность сотрудниц, что было определенным вызовом для среды, в которой традиционно доминировали мужчины. Так Трубникова и ее партнерка по бизнесу Надежда Стасова надеялись нормализовать участие женщин в литературном труде.

При этом название благотворительной организации не вызывало вопросов у консервативно настроенной части общества, не готовой видеть в дамах литераторов. Даже в прогрессивной и либеральной прессе нередко отказывались ставить женские имена под сочинениями, а труд Софьи Толстой или Анны Достоевской воспринимался скорее как семейная обязанность.

Первые три года артель работала в ожидании официального разрешения от властей, но получила отказ. К тому моменту ее работницы уже перевели и выпустили четыре книги. Для того чтобы избежать юридических последствий, артель переименовали из «Издания переводчиц» в «Издание Стасовой и Трубниковой».

В конце 1860-х жизненные обстоятельства создательниц артели изменились. Трубникова и Стасова несколько лет жили вне России, и артель стала издавать меньше книг. На излете 1870-х власти ополчились на «идейные» книжные магазины, которые распространяли ее тираж и были ее кредиторами. В 1879-м артель официально закрылась.

В разные годы в ней состояли и дворянки, и работницы — от 27 до 53 женщин. Имена переводчиц не указывали в выходных данных (ученые не до конца понимают почему). Сегодня исследователи восстанавливают их личности по мемуарам, газетным статьям, некрологам и частной переписке.

Что такое фанфики и почему правительство РФ закрывает к ним доступ

1908 год: Первый Всероссийский съезд феминисток

Хотя история российского женского движения уходит корнями во вторую половину XIX века, первый съезд его представительниц прошел только в 1908 году. Из-за сопротивления властей от идеи до реализации прошло шесть лет.

Инициатива принадлежала известной женщине-врачу Анне Шабановой. В 1902 году она обратилась к министру внутренних дел Вячеславу Плеве с просьбой о проведении женского съезда. Через три года власти выдали разрешение, выдвинув ряд условий. Так, к участию не допускались политические активисты — исключительно «деятельницы по благотворению и просвещению». Запрещалось обсуждать вопросы, касающиеся политики, религии и национальности. А еще съезд должен был пройти без иностранных гостей и летом, когда император и его двор удаляются из Петербурга.

Кроме того, на фоне революции 1905 года генерал-губернатор Петербурга Дмитрий Трепов потребовал предварительно согласовать тексты всех докладов с полицией. С этим условием организаторки мириться не стали и отменили съезд, не отказываясь, впрочем, от его проведения в будущем.

К идее вернулись в конце 1907 года.

Власти вновь потребовали от учредительниц отказаться от любых дискуссий о политических правах женщин.

Поэтому секции, посвященной этой теме, предусмотрительно дали более нейтральное название: «Политическое и гражданское положение женщин».

Еще министры запретили формировать по итогам съезда национальный женский совет из деятельниц российского феминистского движения, в составе которого они могли бы вступить в Международный совет женщин (эта ведущая мировая женская организация принимала в свои ряды только на коллективной основе).

Благотворительница Анна Философова, соратница Марии Трубниковой, хотела, чтобы российские феминистки более тесно сотрудничали с колежанками из-за рубежа. С помощью личных связей она смогла добиться отмены последнего условия, и съезд открылся в декабре 1908 года.

Мероприятие широко освещалось в прессе. Из 1052 делегаток более 700 были петербурженками, остальные приехали из Москвы, Харькова, Киева, Ростова-на-Дону, Екатеринослава, Одессы, Варшавы и Баку. Здесь были дворянки, работницы и представительницы разночинной интеллигенции. Меньше всего среди участниц было крестьянок. Но есть версия, что они просто покинули съезд до закрытия, когда организаторки распространили опросные листы.

Властям не удалось деполитизировать съезд. На открытии Философова сразу выразила надежду, что когда-нибудь женщины будут «равноправными членами» Государственной думы. Еще одна известная феминистка — Софья Исполатова в своем докладе рассуждала: «Во всей истории, вплоть до наших дней, под словами “человек”, “человеческие права” понимается “мужчина”, “мужские права”, а слово “всеобщее” относится только к мужчинам; зато слово “падшая” относится исключительно к женщине. Падших мужчин не бывает».

Ожесточенная борьба между представительницами кадетов и социал-демократов чуть не привела к срыву съезда.

Как это произошло

Александра Коллонтай, принадлежавшая к социал-демократам, клеймила съезд как «буржуазный». По ее мнению, покончить с закрепощением женщин могло только полное изменение общественного строя пролетариатом, а не создание женской организации. Такой способ борьбы в ее глазах лишь отвлекал работниц от свершения мировой революции и охранял привилегированное положение обеспеченных женщин в обществе.

Петербургский комитет РСДРП увидел в инициативе Коллонтай «увлечение феминизмом» и не рекомендовал участвовать в съезде. Но она все равно подготовила 45 делегаток, чтобы саботировать его работу. Ее группа наделала шуму, но сорвать мероприятие не смогла.

Впрочем, после прихода большевиков к власти исторический нарратив оказался на стороне Коллонтай. В советской литературе первый съезд российских феминисток называли «акцией буржуазок» по подрыву единства рабочего класса за счет отвлечения работниц от пролетарского движения.

Долгая и упорная работа участниц съезда увенчалась успехом в 1917 году. В июле Временное правительство позволило женщинам старше 21 года голосовать. Это произошло после того, как 20 марта 1917-го 40 тысяч женщин вышли на улицы Петрограда, требуя избирательных прав.

Так Россия стала шестой страной в мире, принявшей закон о всеобщем избирательном праве: до нее право женщин избирать и быть избранными узаконили лишь в Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Норвегии и Дании.

Как и почему политикессы выступают против феминизма и гендерного равноправия

1917 год: Съезд мусульманок по борьбе с многоженством

На рубеже XIX и XX веков в среде мусульман Российской империи на Южном Кавказе, в Центральной Азии и Татарстане сложилось просветительское движение реформаторов, или джадидов. Они выступали за модернизацию мусульманской системы образования и критиковали консерватизм и лицемерие высшего духовенства.

Реформа ислама, полагали джадиды, должна была привести к равноправию мужчин и женщин. Но для этого нужно было покончить с практикой многоженства.

В апреле 1917 года женщины из разных частей бывшей Российской империи собрались в Казани на Первый Всероссийский съезд мусульманок. В нем участвовало, по разным источникам, от 59 до 85 делегаток из Казани, Петрограда, Москвы, Крыма, Сибири и современного Казахстана. В первый день в качестве гостей присутствовало около 300 человек, в том числе несколько мужчин — те сидели в отдельной комнате.

Вопрос об отмене полигамии был центральным в повестке съезда. Женский журнал на татарском языке «Сююмбике», издававшийся с 1913 года, даже опубликовал целиком расшифровку его обсуждения.

Единого мнения, как именно стоит запретить многоженство, не было. Согласно одной точке зрения, интерпретация суры Корана 4:3 «Ан-Ниса», которая позволяет мужчинам заводить больше одной жены, была неверной. Как указывала участница съезда, преподавательница исламского права Лябиба Хусаинова, многоженство допустимо, только если повторная женитьба происходила с согласия первой жены и других женщин в доме. По ее мнению, именно этого требует справедливость, о которой и говорится в концовке суры.

Согласно другой точке зрения, сура «Ан-Ниса» была дана в те времена, когда мужчины гибли в боях и выжившим позволялось жениться повторно на вдовах, чтобы обеспечить их и их детей, говорила участница съезда, татарская поэтесса Захида Бурнашева. Теперь же историческая необходимость в многоженстве отпала, и женщины и мужчины должны быть равны перед законами шариата.

Монологи девушек из национальных регионов России, обратившихся к своим корням

Поскольку участницы конгресса не смогли договориться, в резолюции по итогам съезда жениху рекомендовали обещать не брать вторую жену. В случае нарушения обещания он должен был дать первой супруге развод и обеспечить ее существование.

Резолюция в таком виде вызвала недовольство социалисток и феминисток, и они направили своих делегаток лоббировать полный запрет полигамии на Всероссийский мусульманский съезд в мае 1917 года.

Это удалось — съезд проголосовал за резолюцию о полном запрете многоженства. Однако не установил, как он будет претворен в жизнь. Вероятно, это упущение произошло в результате стараний консервативных делегатов съезда. Они настаивали на непоколебимости законов шариата и неравенстве мужчин и женщин.

Борьба с многоженством в итоге провалилась по другой причине: после Февральской революции для мусульман первоочередным вопросом было получение культурной автономии от российских властей.

Важным условием автономии было сохранение шариата, чтобы мусульмане могли, как и прежде, решать личные, семейные и общественные дела в шариатском суде вместо семейного гражданского. Именно такой порядок существовал в России до революции со времен Екатерины Второй.

После июля 1917 года даже прогрессивный журнал «Сююмбике» перестал публиковать статьи о женщинах и сосредоточился на освещении усилий татар по созданию автономной республики. Вопросы равноправия потеряли актуальность. Когда к власти пришли большевики, надежды на автономию угасли. До 1927 года они еще позволяли шариатским судам решать дела мусульман, но после все исламские учреждения были закрыты, а религиозные лидеры арестованы и репрессированы.

1980 год: андеграундный женский клуб в тоталитарном государстве

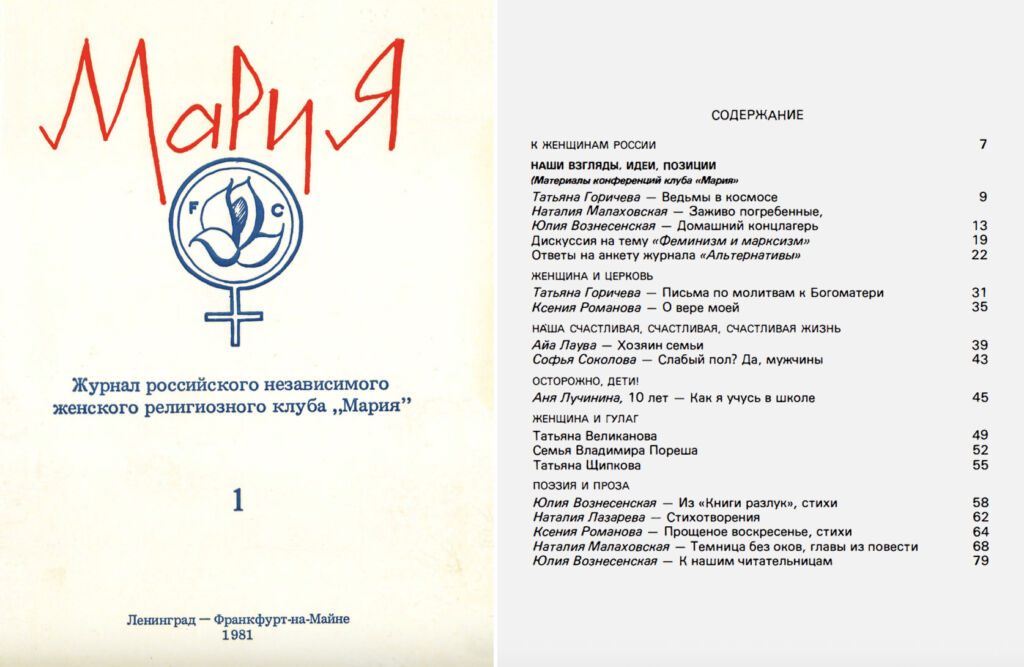

Зимой 1980 года ленинградская диссидентка Наталия Малаховская собирала материалы для первого выпуска женского самиздатовского альманаха «Мария». Когда ей потребовалось лечь в больницу, писательница передала черновики текстов коллеге по редакции Юлии Вознесенской. На квартире той вскоре прошел обыск. Все материалы для «Марии» были изъяты.

«Мы пришли к выводу, что нельзя сосредоточивать всю работу на выпуске более или менее периодических изданий: рукописи не горят, но пропадают при обысках, а мы не могли существовать от журнала до журнала, делая ставку только на отсутствие бдительности у КГБ», — писала Вознесенская.

Активистки занялись поиском новых форм работы. Вознесенская заметила, что наиболее жизнестойкие сообщества инакомыслящих имели общинную структуру. По ее словам, личные отношения между участниками таких групп основывались не только на общих интересах, но и на дружбе и любви друг к другу. В пример диссидентка приводила первый в СССР независимый профсоюз СМОТ, возникший в ленинградском подполье в 1978 году. Объединение сразу же подверглось преследованиям со стороны КГБ и поэтому сосредоточилось на правовой защите его репрессированных участников.

Вознесенская хотела создать нечто подобное, но для женщин. Диссидентки размножили и распространили среди заинтересованных анкеты с вопросами: «Каким вы хотели бы видеть независимый женский клуб? Какие можете предложить формы работы?». Так в феврале 1980 года началась подготовка к созданию независимого женского клуба «Мария».

Вознесенская считала, что такой формат позволяет быстрее реагировать на политические события, чем иные варианты диссидентской работы. Например, в одном из интервью она жаловалась на нехватку в Советском Союзе молока и мяса, из-за чего дети подвергались «белковому голоду». В клубе женщинам рассказывали, как добиться от государства улучшения питания своих детей так, чтобы недовольство родителей не привлекало к себе внимание КГБ.

Также при клубе был союз матерей с детским садом на общественных началах и фондом взаимопомощи. Важной особенностью клуба была религиозность его участниц. Они видели источник освобождения советских женщин не только в социальной, но и в духовной революции. В клубе проводили конференции и дискуссии (например, о марксизме), выпускали женские журналы.

Государство начало преследовать подпольную организацию сразу. В день первого собрания, 1 марта 1980 года, на квартирах его участниц прошли три обыска. Несмотря на это, на встрече клуба приняли обращение к матерям, в котором призвали советских женщин не отпускать сыновей на афганскую войну. Листовки с этим текстом они распространяли в течение весны.

Первыми из СССР выслали Юлию Вознесенскую, Татьяну Горичеву и Наталию Малаховскую. В сентябре 1980 года раннюю версию обращения сотрудники КГБ обнаружили на квартире у художницы Натальи Лазаревой. Женщину приговорили к 10 месяцам заключения.

Оставшиеся в России участницы клуба и редакции альманаха «Мария» издали очередной номер журнала в начале 1981 года. За это советские власти выслали большинство из них из страны. Окончательно клуб перестал существовать в 1982 году, но остается исключительным примером женской самоорганизации в среде ленинградского подполья.

Бостонский брак: почему женщины начинают жить вместе, не будучи романтическими партнерками

Вдохновляющие женщины и их достижения в политике, культуре, спорте, науке и бизнесе — топ «Гласной»

Зачем мужчины шлют женщинам фото своих членов и при чем тут патриархальный контроль

Почему в России мало памятников женщинам и кто составит конкуренцию Екатерине II и Зое Космодемьянской