Радость без права на усталость Оставлять себе детей после развода — это женская привилегия или отражение неравенства?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ГЛАСНАЯ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ГЛАСНАЯ». 18+

Матери, воспитывающие детей без партнера, составляют примерно треть российских семей. После развода дети в России чаще остаются с мамами, и многие мужчины даже называют это женской привилегией. Специально для «Гласной» социолог, кандидат социологических наук Анна Кулешова объясняет, преимущество это или кабала для женщины.

«Я соло-мама и горжусь этим»

«Тебе хорошо, с тобой дети после развода остались», — услышала моя респондентка от одного мужчины. Он добавил, что такое положение вещей — «серьезная привилегия женщин», потому что «суды всегда на стороне матери».

Отчасти это правда: даже в прогрессивных странах судьи и социальные службы могут руководствоваться тем, что «ребенку лучше с матерью», или убеждением, что воспитывать ребенка — «природное предназначение женщины». В Великобритании вплоть до 2000-х годов бытовала фраза children belong with their mothers, и лишь недавние реформы начали поощрять соглашения о разделении времени с ребенком. Иная ситуация в Северной Европе: там дети не остаются по умолчанию с матерью после развода, поскольку в обществе доминирует идея равенства, в том числе равенства прав мужчин и женщин. В более патриархальных уголках Европы и России суды оставляют детей матерям почти автоматически.

Слушая утверждения о собственной привилегированности, женщины могут внутренне с этим не соглашаться, но редко высказываются публично, терпеливо принимая то, что им пытаются навязать: дети — это награда, самостоятельное материнство — билет в счастливую жизнь.

Если говорить социологическим языком, мы наблюдаем феномен переконструирования реальности: представления в обществе о соло-материнстве изменились, грубо звучащий термин «мать-одиночка» уходит в прошлое. Женщины стали более эмансипированны, свободны и финансово независимы, нужда не заставляет их любой ценой держаться за мужчину, работать можно и в декрете, быт без мужа в доме нетрудно наладить и так далее и тому подобное. В социальных сетях все чаще демонстрируются статусы «соло-мама и горжусь этим». Но изменившаяся реальность сформировала не только позитивные нормы и ожидания.

Не выбор, а обязанность

Согласно статистике по разводам, соло-матери составляют около трети всех российских семей. Но общество предпочитает не замечать их сложную повседневность и невидимый труд: утренние сборы в школу, ночные температуры, уроки, быт, контроль, ответственность, монотонность. Исследователи отмечают, что жизнь женщины, заботящейся о других, в определенных контекстах можно рассматривать как структурную эксплуатацию. Это неоплачиваемый труд, который, несомненно, вносит вклад в благополучие общества и конкретной семьи, однако он далеко не всегда вознаграждается материально и морально, а в ряде случаев является рабским или вынужденным.

Можно сказать, что в российское общество инкорпорировано устойчивое структурное неравенство в распределении домашнего труда. Даже в полных семьях основная нагрузка по уходу за пожилыми людьми, как правило, ложится на женщин. И у большинства из них есть дети, о которых тоже нужно заботиться. Это называется синдромом промежуточного поколения, и соло-матери из «поколения сэндвич» не могут устать: их попросту некому подстраховать. Сила таких женщин — не выбор, а обязанность.

Как женщины в России ухаживают за своими близкими с деменцией и кто им может помочь

Начальник требует от них эффективности, не интересуясь, кто заберет ребенка из садика, если деловое собрание затянется. Государство не обязывает работодателя предоставлять матерям гибкие условия труда или дополнительные возможности вроде сокращенного рабочего дня. Сами же матери стараются «пристроить» детей, боясь потерять рабочее место из-за частых отгулов или больничных. Их дети — их проблемы, но никак не проблемы общества.

Соло-матери отказано в праве чувствовать себя перегруженной или дискриминируемой, за ней закреплен образ победительницы, которой «достался ребенок после развода». Мужчина, приезжающий на выходные с подарками, — молодец, он не бросил детей. Она, живущая с ребенком каждый день, — фон, который удобно не замечать.

Изменился и сам феномен детства, появились новые представления о потребностях ребенка. Детское счастье теперь предполагает признание личности ребенка и важности его переживаний, всеобщее образование отодвинуло границы взросления, потребление стало одним из главных способов выражения чувств для родителей (если любишь — дари подарки и делай покупки). Родительство стало более сложным, активным и требующим отдельной экспертности.

Тревожная повседневность соло-матери

Дополнительный стресс для матерей создала популярная психология, часто во всех неудачах детей обвиняющая женщину. Тянется это примерно с тех пор, когда стало популярным фрейдистское учение: именно мать принимает решения в отношении ребенка и проводит больше всего времени с ним, значит, она и виновата. Зарабатывая на материнской тревожности (спокойному человеку избыточные услуги и терапию не продашь), недобросовестные маркетологи и психологи делают повседневность соло-мам еще сложнее.

Новые партнеры нередко видят в соло-матерях не человека, а пакет сложностей: дети, бывший, ответственность. Сама женщина сталкивается с тем, что приходится конкурировать с партнеркой бывшего мужа, которая балует ее ребенка, не предъявляя никаких требований, занимая роль доброй мачехи.

Мужчина, выплачивающий алименты, считается выполнившим свой долг.

А женщина живет с ощущением, что любых ее усилий недостаточно, чтобы быть хорошей матерью.

И даже подруги — особенно бездетные или состоящие в благополучных отношениях — отдаляются, словно одиночество может быть заразно (что отчасти подтверждают псевдопсихологи, рекомендуя «окружать себя успешными и счастливыми людьми»).

Серьезное давление оказывает латентная мизогиния. В ходе исследования, проведенного в 2019 году, незамужние россиянки ответили, какие ассоциации вызывают у них матери, растящие детей самостоятельно: 70% опрошенных употребили слова «депрессивная», «неухоженная», а также «много работы», «дети-трудности». Лишь треть говорила о таких женщинах как о волевых и сильных духом. Также незамужние полагали, что мать-одиночка не способна испытывать радость материнства, а дети становятся ей в тягость.

Соло-мамы за чертой бедности

Домохозяйства, где детей воспитывает только мать, действительно имеют более высокий риск бедности, чем полные семьи или семьи с отцом-одиночкой. Доля малоимущих среди супружеских пар с детьми составляет около 15%, а среди одиноких родителей — уже примерно 28%.

Согласно анализу Всемирного банка, одинокие родители (прежде всего матери) — одна из самых уязвимых групп населения. Евростат и Европейский институт гендерного равенства отмечают, что 85% всех соло-родителей в ЕС — женщины и они составляют непропорционально большую долю бедного населения. «Выигранная» опека нередко сопряжена с экономическими трудностями, которые целиком и полностью ложатся на женщину, их почти невозможно разделить с государством, ведь значительная часть правительств мира, включая Россию, хитро спихнула все это на женщин.

Именно мамы должны отвечать за безопасность и благополучие детей, с них учителя спрашивают за оценки и поведение, а врачи беззастенчиво уточняют, почему ребенок «так часто болеет».

Параллельно с этим общество потребления навязывает стандарты «женственности», которым важно соответствовать, а блогосфера принуждает к «успешному успеху». Соцсети диктуют: будь сильной и независимой, как мы, многочисленные селебрити, растящие детей без пап. Разрыв между офлайн- и онлайн-реальностями может быть колоссальным, провоцируя серьезные когнитивные диссонансы и психологические кризисы.

Кроме этого, современное общество оказалось пронизано логикой эмоционального капитализма: страдания в нем выставляются как противоестественные, приравниваются к неудачам, боль патологизируется. Если вы испытываете боль, значит, вы неправильно живете, не так растите ребенка, ошиблись с выбором человека, с которым общаетесь… Принуждение к оптимизму и внешнему благополучию создает еще одну точку напряжения в жизни соло-мам.

Александра забеременела в 13 лет и столкнулась с буллингом в школе, домогательствами и психическим расстройством

«Если любишь — не жалуйся»

Если материнство было отложено на более поздний период, например, после 35 лет, то к этому добавится и повседневный эйджизм — скажем, на приеме у врача: «Что вы хотите в вашем возрасте?» В магазинах и офисах могут ненавязчиво намекнуть: «Такая одежда для молодежи».

Это достаточно сильный стресс для женщин: от них требуют быть уместной, но незаметной, быть вечно молодой и одновременно не молодиться. При этом женщине не дадут забыть, что, утратив молодость, она перестает быть привлекательной. Зато привлекательность и сексуальность мужчин в зрелом возрасте обществом не оспаривается и даже поощряется.

Несмотря на это, женщины действительно борются за то, чтобы после развода дети остались с ними, потому что дети — смысл их жизни, счастье и радость.

Правда, нередко это радость на грани.

Без права на боль и полноценную социальную защиту, без равного партнерства и поддержки общества. Хуже того — попытки говорить об этой части материнства окружающие осуждают как нелюбовь к ребенку. Мол, если любишь, значит, не должна уставать и жаловаться.

Взгляд через социологическую оптику на соло-материнство позволяет увидеть основные боли общества и проблемы женщин в нем. Большинство мам вынуждены каждый день делать невозможное — не потому, что им так хочется или нравится, а потому, что никто другой не сделает. Женщина с ребенком после развода — это не символ привилегии, а живое напоминание о том, насколько несовершенно государство, насколько сложно и парадоксально устроено современное родительство и гендерные роли, как дорого людям обходится популярная псевдопсихология и стереотипы общества потребления.

А еще, если говорить о детях как о нашем будущем, можно увидеть, что оно держится на тех, кого никто не поддерживает.

Материал подготовлен в рамках проекта «Обняла»

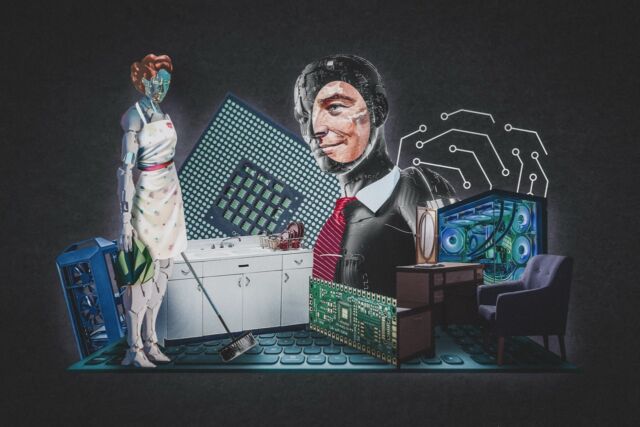

Социологиня Анна Кулешова — о том, как искусственный интеллект воспроизводит гендерные стереотипы и что с этим делать

Что стоит за мифом о новой женщине и почему он доступен не всем

Почему медиа описывают насилие над женщинами в деталях и как не сойти с ума от чтения этих новостей

Как ученые, наблюдавшие за волками через призму гендерных стереотипов, создали мощный женоненавистнический миф

Как девочек приучают к слабости и почему с этим надо покончить