Мы ехали на смерть История москвички Лидии Сергеенко. Ей было десять, когда семья вернулась из китайской эмиграции в СССР 1930-х годов

Жизнь Лидии началась счастливо и безмятежно: большая семья, большая квартира, железнодорожная станция за окном и любимый отец, обожающий свой паровоз и своих детей. Еще отец любил родину и мечтал вернуться туда из жаркого благополучного Китая, куда был распределен во время службы на железной дороге. И вернулся — в телячьем вагоне, с женой и тремя детьми. В Москве его вскоре арестовали и расстреляли. Брата отправили в ссылку. Зятя тоже. И Лидия с мамой и сестрами осталась одна, с клеймом семьи врага народа и без средств к существованию. Лидия выжила, получила справки о невиновности отца и дала большое интервью исследователям «Мемориала»*.

На основе аудиоархива организации, сформированного в девяностые годы, студия «Либо/Либо» создала подкаст «Харбин». Лидия Сергеенко — одна из его героинь. На момент записи женщине было около 70 лет. К сожалению, мы не знаем, жива ли она сейчас. Разговор с ней записала Людмила Щербакова. Благодаря ей «Гласная» восстановила и публикует историю Лидии, поначалу очарованной, а потом жестоко разочарованной Советским Союзом.

«Харбин» — исторический подкаст о том, как люди из России бежали от революций и репрессий в Китай, а попали в Харбин — китайскую колонию, ставшую вольным городом. Сюда сотнями тысяч тянулись эмигранты и беженцы, и город на полвека оказался в пространстве альтернативной истории, где правят паровые двигатели, у «белого» движения есть второй шанс, а на улицах говорят на смеси русского и китайского. Харбин — мир, где самураи падают с неба, мушкетеры бьют большевиков, зарождается русский фашизм и откуда очень сложно найти дорогу домой. Слушайте подкаст, чтобы узнать о жизни города и историях других героев.

***

Я родилась 14 апреля 1922 года в Китае, на станции Пограничной. Мой отец, Сергеенко Ефим Яковлевич, родился в 1889 году в селе Хотуничи Черниговской области. А мать — в Никольск-Уссурийском в 1893 году, в семье крестьянина. В Никольск-Уссурийском в 1911 году они познакомились и поженились (как именно это произошло, из расшифровки аудиозаписи неясно, — прим. «Гласной»).

Станция Пограничная, Китай: «Так спокойно, так хорошо мы жили здесь!»

Когда пришла повестка отцу идти на военную службу, у родителей уже было трое детей. Его хотели послать служить во Владивосток, в минный батальон, но мать сама похлопотала, чтоб его послали служить поближе. И отца послали в Китай служить, на строительство Китайско-Восточной железной дороги. У меня сохранился документ, что он успешно окончил учебу и (перебирает бумаги) имеет право водить пассажирские поезда.

Тридцать лет, с 1903 года по 1932 год, мы жили в Пограничной. Отец работал на КВЖД. Сначала возил товарные поезда, а потом пассажирские. И все были рады, когда состав возил Сергеенко Ефим Яковлевич. Все его любили, и все ему доверяли, несмотря на то что он [был] еще молодой машинист.

Семья была большая: отец, мать, старшая сестра Надежда, 11-го года рождения, сестра Евгения, 15-го года рождения, и брат, 17-го года. И я уже была.

Меня крестили в церкви и назвали Лидией. Моя крестная и ее муж принесли нам в подарок косулю из тайги, и мы все ее кормили, выкормили. А двор был большой, зеленый, вот она там у нас росла, а когда выросла, куда ее девать? Решили ее зарезать. Зарезать, вот. Родители отправили нас, детей, подальше, пригласили Жидкова, который всегда резал нам кабанчика. И вот этот Жидков, он зарезал нашу косулю. Мы плакали. Когда пришла я в ледник, смотрю — а там головка ее лежит.

Жили мы в Пограничной, можно сказать, хорошо. Отцу дали квартиру большую, в кирпичном доме: две комнаты, третья — кухня, большая кухня, с ледником во дворе. В доме у нас всегда было тепло.

Так красиво было, и так благоприятно мы жили здесь! Мама занималась хозяйством. У нее была корова. Мелкое хозяйство, кабанчик, десяток курочек, гуси. Двор был зеленый, черемуха.

Когда распускалась сирень, когда распускалась черемуха — это какое-то блаженство было, какой-то рай был. Школа была большая, хорошая. Учителя! В школе были кружки, химический — особенно. Мама моя была малограмотная, но она ходила на курсы при железной дороге, у меня есть фотография. И на курсы кройки и шитья, вот фотография. Отец про себя говорил: «У меня образование низшее». Но он учился тоже там, на курсах, делал зарисовки, чертил схемы, писал. Очень серьезный был человек, порядочный, и все его любили. Вот.

Все условия были для спокойной, плодотворной жизни. Были праздники, застолья, танцы. К нам все «деповские», с железной дороги, приходили и приглашали нас. Отец любил играть на гармошке. Так спокойно жили. Нас не беспокоили. Китайцы, мы их «хо́дя» называли, приносили на коромыслах, на своих корзинках, всякую зелень. Мама покупала зелень и ягоду. Она любила торговаться все время. Такая была, можно сказать, как скряга, ну любила торговаться. И вот с китайцем торгуется, а китаец говорит: «Мадам, мадам, три рубли тридцать, три рубли тридцать».

А потом отец заболел — и нужно было освобождать казенную квартиру (вероятно, из-за болезни ему пришлось уволиться, — прим. «Гласной»). И в 32-м году мы уехали в Харбин.

Харбин, Китай: «Ит из э виндоу»

В Харбине мы сняли квартиру у знакомых, таких же, как и мы, из КВЖД приехавших. Жили на пенсию отца. У отца пенсия была хорошая. Золотом платили, в то время все золотом платили. Когда мы в Москву приехали уже, то ходили к нотариусу каждый раз (вероятно, чтобы продолжать получать эту пенсию, — прим. «Гласной») — отец меня брал за руку и водил в нотариальную контору, показывал, что вот я, жива. На меня девять рублей он получал золотом, вот.

Я плохо помню Харбин, мне всего 10 лет было. Но я помню, что он был красивый. Магазины помню. Все можно было купить в магазинах. Все одеты были хорошо.

Летом в Харбине всегда жарко. Знаете бузу? Она очень-очень вкусная — из пшена. Варится пшено, в него кладут дрожжи, и оно как-то квасится. Такие черные бочоночки маленькие, стальной лентой перевиты. И вот летом, когда жарко, пили эту бузу. Еще были бананы, фрукты всякие, земляные орехи продавали, мы пристрастились к этим орехам. Мама покупала рыбу, часто делала пирог из рыбы. В общем, мы там не голодали, мы там, можно сказать, даже хорошо питались.

А мама моя вела общественную жизнь, несмотря на то что она была такая, малограмотная. Собирала помощь в СССР — кто деньгами давал, кто вещами. Я помню.

А нас, младшеклассников, в школе учили английскому языку. Английскому! По картинкам, учитель вешает картинку на доску, и у нас указка, и мы вот указываем: вот из… вот из… вот ит из? вот ит из? Я уже забыла, какое произношение. Ит из э хауз, ит из э… там… силлинг, потолок, ит из э виндоу. И вот эти слова я до сих пор помню. Видите? Запомнила. Ручка — пенхолдер. Из э силлинг… Это что… Ладно, я забыла. Вот. С детства остались английские слова, а что учила в институте — не помню. (Смеется.)

Моя старшая сестра Надежда уехала учиться в Хабаровск. Она долго не писала нам, а потом вдруг мы получили письмо. Это был 32-й год. Писала, что замуж вышла, что человек такой хороший, и фото этого Рыбакова Сергея Николаевича присылала. Он нам понравился. Вот. И она позвала нас. Прислала письмо, а в этом письме было разрешение на въезд в СССР, в Москву. И мы так были рады, так были рады. Брат сказал даже: «Мне бы увидеть красноармейца — и можно умирать». Ему тогда было 17 лет, совсем еще молодой.

Мы приехали в СССР в телячьем вагоне.

СССР: «Москва красочной мне показалась»

Сначала мы поселились в селе Богородском, где жили родственники нашего зятя. Зять хотел, чтобы мы купили дом. Он ожидал, что отец приедет богатый, и сестра надеялась, только не писала об этом, она писала: «Что вы там сидите? Приезжайте сюда, здесь Крым, Кавказ, Черное море». И там как раз, в Богородском, продавался дом, но отец не купил его, потому что тогда пришлось бы забирать к нам всю семью сестры, всех этих Рыбаковых. Конечно, зять хотел, чтобы отец купил дом и их всех взял в этот дом. И надо было. Вот сейчас, уже прошло столько времени, а я знаю: надо было купить дом, чтоб была крыша, независимо от того, нравилась нам большая семья их или нет. Но это отец добрый, а мама скупая была. И мы решили снять на два года комнату в Москве, а потом обещали ему квартиру.

Москва красочной мне показалась, красочной, вот. Трамвайчики ходили от парка «Сокольники». В парк «Сокольники» мы ходили, я его любила. Мы с девочками из школы ходили туда летом. Я там на «гигантских шагах» любила кататься. Зять на работе получил билеты в Большой театр, и мы были в Большом театре, смотрели оперу «Снегурочка». Потом в Третьяковскую галерею ходили. Еще был сад имени Горького. Музыка, аттракционы там — так все это воодушевляло! Так нравилось нам!

Брат поступил на курсы вождения автомобиля, а отец работал начальником поезда. Когда он приезжал с поездки, он привозил пучки пионов и тюльпанов и такие вязки фруктов — сухие яблоки. Вязки на шею можно было повесить эти. Мы компоты из них варили. Он работал на южном направлении. Обещал меня свозить туда, показать это Черное море. Но так и не пришлось. Его забрали в августе. В 37-м году.

История Валентины Виноградовой, которая пережила репрессии, дождалась мужа с Колымы и научилась «приспосабливаться»

СССР, аресты: «Признали штрейкбрехером»

26 августа 1937 года. Я была дома. Они [люди, пришедшие с обыском] смотрели, все смотрели… Сундук у нас — залез один в сундук. Вынули все. Фотографии смотрели. Один говорит: «А что это за тип на фото?» Я говорю: «Это не тип, а это мой отец». Вот так я ему сказала. Когда уводили отца, он даже — потом мать вспомнила — очки не взял с собой. И когда уводили его, я еще крикнула ему вслед: «Папа, а ты скоро придешь?» Ну сколько мне было, 12 лет мне было. Я вслед крикнула: «Папа, а ты скоро придешь?»

Мы когда жили в Китае, у нас туалет и сарайчик для мытья — все было на улице. А в Москве — туалеты, отопление. И отец полюбил подмываться в унитазе. Такой чистоплотный был, такой чистоплотный отец, такой простой, такой добрый отец! Так мне его жалко.

Он ведь не был партийным, он ни в какую организацию не вступал, он знал только свой паровоз, любил свою работу, вот. Я читала его дело. Еще когда мы были в Пограничной, пришел китаец, посыльный, и стал звать его в поездку. А он накануне только из поездки вернулся. Но безотказный был. Сумку мать ему собрала, четвертиночку поставила (смеется) — всегда ставила. Несмотря на это, он надежный был машинист. Поехал.

Ему не надо было ехать. Оказывается, забастовка была. А он не знал. И за вот это он пострадал. Признали его штрейкбрехером. Все бастуют, а он работает, представляете? Просто он не знал, никто ему не сказал. И мать… Такая она была активистка, и как она только не знала, что забастовка, нельзя работать?

В Бутырской тюрьме он был. Десять лет без права переписки. Мама ходила туда к окошку, носила бумаги, заявления.

Я сама писала, чтобы освободили отца, что отец такой добрый, что он ни в какую организацию не вступал. Он знал паровоз, и все.

Теперь я знаю, что отец был расстрелян. Документы у меня есть. А где похоронен? Наверное, в Бутово. В списках «Мемориала» не смогли найти фамилию, но сказали, что, скорее всего, в Бутово.

После ареста отца этот Рыбаков Сергей Николаевич развелся с Надеждой. Они жили так, не разъезжались. Родилась у них дочь, Светлана. Но официально развелся, побоялся, из-за отца.

А нам нужно было освобождать комнату, которую отец снял. Освобождать, а где жить? Рыбаков не хотел нас брать к себе. Но потом он как-то поменялся, и предоставили нам две комнаты в Москве, в деревянном доме. Квартирка, маленькая квартирка. Вот там мы с мамой жили, мы тогда одни остались. Старшая сестра моя Женя жила отдельно. В Харбине у нее жених был, Жорж Чупахин. Они переписывались. И он уговорил свою семью — отца, мать и трех братьев — ехать тоже сюда, в СССР, чтобы встретиться с Женей. Вот. И приехал. Они жили в Борисоглебске, семья из пяти человек. Братья поступили учиться в строительный, в Нижний Новгород. И такие способные, особенно старший, Александр. Вот профессор там что-то такое говорит, что-то изображает на доске, застопорится, а Александр дополнял. Такой умный был. Жили в общежитии. И туда приехала Женя. Но в 37-м пришли и этих вот двух братьев забрали. Военные пришли и забрали их, и до сих пор их нет. И жену второго брата, Клаву, тоже арестовали. Она отбыла срок и уехала в Ригу, вышла там замуж.

А мою Женю вызывали в НКВД. Она с маленьким сыном приходила, а ей запретили приходить с ребенком. Грозили, чернильницей в нее бросались. Потом Женя приехала к нам, в Москву. Прошло время, она снова замуж вышла. Она ничего не узнавала ни про мужа своего первого, ни про братьев его.

У нее девять детей было. Мама говорила: «Женька, куда ты столько родишь? Куда? Остановись!» Она говорила: «А я назло, а я назло».

А брата моего тоже арестовали, через год после отца, но он получил травму в тайге и попал в лазарет, благодаря этому остался жив. Десять лет ему дали, он кончил срок и вернулся. На севере познакомился с женщиной с ребенком, Галя ее звали, и женился. И жил с ней. Сначала силы у него были, он даже сам два дома построил. Для одной дочки построил, потом для другой. Он любил по хозяйству, и даже вот огурчики у них там росли и ягоды. И место такое обворожительное — тайга. А в 80-м году началось у него что-то со здоровьем, сказались арестантские годы, и он умер.

После ареста отца: «А потом мать продавала вещи»

А я окончила школу, десятилетку. В комсомол не вступала. Я никому не говорила, что отец арестованный. И потом, когда я поступала в институт, тоже ничего… Везде писала, что отец умер. Умер по болезни, умер — и все. Вот так я скрыла.

Хотела поступить в издательство «Правда». Мы там жили, на Новослободской, и тут же это издательство. А потом думаю: как же так, я поступлю в это издательство, отец ведь, меня не примут. Или опять надо соврать, что он умер. И я не решилась. Меня брали, но я не решилась опять сказать, что отец умер. Поступила вот на завод работать. А потом учиться — в педагогический. И я нигде уже больше не писала, что отец умер. Все.

Мы ведь даже не знали, что шли аресты. Мы ничего не знали, что аресты шли. Мы ничего не знали.

Отец работал, мы наслаждались жизнью, вот… А потом его забрали — а мы остались. Без всего, даже без сберкнижки.

Сначала брат помогал, водителем работал, а потом, на следующий год, брата забрали. А потом мать продавала вещи. Еще когда Маньчжурию проезжали, перед самой границей, наш красный вагон долго отцепляли, мы долго стояли, мать пошла с сестрой в магазин и там купила два одеяла. И вот она стала вещи все носить в магазин «Торгсин». Ну то, что у нас было, — в «Торгсин». Все продавала.

Что с отцом, я не знала. Нам не сказали. Дали двухмесячный оклад на работе — и все. Где узнавать, что узнавать — мы не знали. И никто не знал: ни коллеги, ни соседи. Нас потом вызвали в какое-то военное учреждение у Курского вокзала и сказали, что он умер. Но мать потом долго думала, что живой, просто сослали его.

Когда Светлана родилась у Надежды, старшей сестры, они взяли мать как няньку. Но меня к себе зять не хотел брать. «Пускай, — говорит, — Лика (меня Лика звали) учится и живет в общежитии». Но сестра настояла. Мы жили у них, недалеко от метро «Аэропорт». Только прописывать он нас не хотел, мы все время прятались. Я в шкаф, а мама не знаю куда.

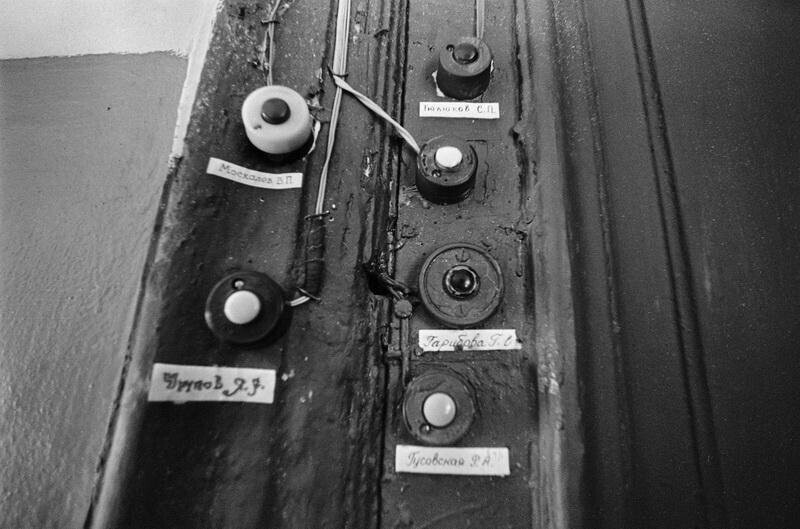

А потом мне сказали, куда обратиться, — в жилуправление. Маму взяли как истопника в домоуправление, а работала она как уборщица. Вместе ночью мы вставали и шли мыть лестницы. (Смеется.) А дом сколько этажей? Пять, что ли, этажей? Дом представительный, на Тихвинской улице. Жили мы в подвале в этом доме, [там] было бомбоубежище, и там жили работники — домоуправ, дворники, слесари, и мы туда поселились. Комната — семь метров.

Ой, да я еще не сказала, что мать перед тем, как ехать сюда, в эту, в Москву, ходила к гадалке, к хорошей гадалке. А гадалка нагадала все плохо и плохо. Плохо и плохо. Она тогда бросила карты и говорит: «Я не буду гадать». Мать просила, а она не стала, так все было плохо. Но родителей это не остановило.

Когда сестра прислала письмо из Москвы, она писала: «Здесь Крым, Кавказ, Черное море». Она сама-то на Черном море ни разу не была! И нас не то завлекло. Отец привез семью на родину, в Россию привез отец. Он говорил, что все здесь не так, что на родине лучше.

Замужество: «Ударил молотком по стене — и молоток упал на улицу»

В 48-м году я вышла замуж, и сын у меня родился, Владимир. А мужа звали Хантель Иван Алексеевич. Он был такой больной-больной, но я за него пошла — хотела, знаете, как-то от матери отделиться. Еще он был вдовец. У него и сын, и жена умерли. И он был без ноги! Я не хотела говорить, но… На костыле, с одним костылем ходил он. Ой, мать… Мать волосы на себе рвала. Никак не хотела, чтоб я замуж за него шла.

Да, вот этот Иван служил, в войну в госпитале работал, возил раненых. Женя, моя сестра, в госпитале машинисткой работала, а Хантель — в бухгалтерии. Он как-то приехал к нам погостить. Ну и я тут. Он меня видел. У него тогда еще жена была живая. А потом приехал, когда жена умерла. И мне предложение сделал. Я согласия не давала… А он все ждал и ждал. Ну потом я согласилась.

Жить нам было негде. Семь метров комната в подвале — ну куда? Но он познакомился с Владимиром Николаевичем, у него был дом в Немчиновке, и там нам комнату оклеили. Старая совсем дача. Когда клеили, он ударил молотком по стене — и молоток упал на улицу. Такая ветхая.

Мы жили 12 лет в этой старой комнате. У нас замерзала вода в ведре. А уголь я носила из Москвы… Ничего, что я плачу?

В 48-м же году я институт кончила. Два года не работала, и вот я устроилась в лабораторию бобовых культур, в научно-исследовательский институт зернового хозяйства в Немчиновке. Но мне так в школу, к детям хотелось! И я ушла из этого института, меня направили в школу № 3, напротив Бутырской тюрьмы. Я там вела биологию, потом химию стала вести. Семь лет там работала. И на пришкольном участке насеяла грядки разных коллекционных растений из лаборатории, бирки к ним сделала.

Я получала очень прилично, хорошо, вот. Почти всю свою зарплату маме отдавала, потому что они жили вдвоем с сыном, с моим. А мужу я даже че-то и ничего не давала — по молодости, что ли, не знаю я. Только как-то вот недавно думаю (смеется): что ж это я ему ниче деньги не давала? Он работал бухгалтером в «Труде инвалидов», где-то на Курском вокзале были такие артели. И там были очень большие потери, в этой артели, вещи пропадали. А он такой был башковитый, такой умный, почему я за него замуж и вышла: чего у меня не было, то было у него. Он был очень способный в этой отрасли и не давал воровать никому. И когда он умер, пришли сотрудники его, посмотрели, какая комната у меня, мебель какая, и говорят: «Сам не жил и нам не давал». Вот. (Смеется.)

Семь лет проработала, а потом у меня уже муж был при смерти. У него рак был, раковая интоксикация, а мне в школе надо все время быть, с детьми. Вот я и ушла. Устроилась на выставку сельскохозяйственную, групповодом работала. А потом в институте своем работала, помогала там студентам. А потом поступила работать на завод антибиотиков. И оттуда вышла на пенсию.

Я же вначале в «Правду» хотела, но, думаю, как я буду врать, что у меня отец умер, а он арестованный?

Жизнь в коммуналке: «Всё полы мыла грязные»

Мама как-то сломала ногу. Ей нужно было сделать рентген, а я врача вызвала, а врач говорит: «Надо двигаться, потому что артрит». И вот мать стала двигаться, полы мыть. И у ней вообще сломалась нога, тазобедренный сустав. И когда положили ее в больницу и должны были операцию сделать, я пришла, а она говорит: «Там деньги, в тумбочке». Хорошо, она мне сказала… Она всю жизнь копила деньги, вот. Пришла я, открыла ящичек, смотрю — там «Вовины деньги», «Вовины деньги» (то есть сына Владимира, — прим. «Гласной»). Бечевкой перевязаны, пачками лежали. Я когда работала, я хорошо зарабатывала и все деньги матери отдавала. Она накопила. Я положила на ее сберкнижку, не на свою, на ее книжку, очки ей принесла: «Смотри!» Она завещание написала, что эти книжки завещает мне. До сих пор у меня, пожелтелый листочек.

Мама умерла, ей было 77 лет. Приехал брат из Александровска. Какой-то ободранный, какой-то… как нищий. И все, что у отца было, костюмчики какие были, — все мы ему отдали. Даже моего мужа кожаное пальто я ему отдала. А потом меня вызывают в прокуратуру: мамины деньги брат потребовал. Там что-то 900 рублей, это прилично, правда? Сестре Жене говорю: «Женя, ты тоже принимай участие, пускай и ты получишь эти деньги». И она тоже написала заявление. А я даже завещание не показала. Говорю: «Знаешь что, Женя, бери ты все себе». И отдали мою часть, которая из этих денег. И вот она полетела домой. (Смеется.) Я, знаете, всю жизнь помогаю: и старшей сестре, и Светлане, которая в Казани живет. Но она уже умерла, прошлым декабрем… А у Жени пять дочек и четверо сыновей.

Мне вот только квартиру никак не давали. Все с подселением. Я в школе работала, мне полагалась отдельная квартира. Однажды меня вызвали в исполком и предложили квартиру. В этом же доме, где мы жили в подвале, большую комнату, одну, на первом этаже. Только, говорю, мне нужно две комнаты, потому что муж-то у меня больной, мать против него была, не терпела его. И тогда мне дали в коммуналке две комнаты, улица Новослободская, дом 62, 15-й корпус. Тридцать лет на первом этаже в коммуналке жила, тридцать лет. У меня соседи разные были: и военные, и девочка легкого поведения была, и жена к соседу вернулась из заключения, он спрашивает у меня: «Не против я, чтоб ее прописали сюда?» Говорю: «Я не против». Но никто не убирался, не мыл. Я всё полы мыла, всё полы мыла, всё полы мыла грязные.

Такая у меня была нищета! Мне платили только 50 процентов пенсии, как если бы я работала. Сын ошпарился и попал в больницу, а мне даже не на что было купить ему фруктов. Я пошла в собес и просила помощи. Мне один раз 300 дали, потом 300 дали, еще 300 мне. Только потом сын поехал, из бухгалтерии все документы им привез — и мне стали платить нормально.

Приличная пенсия у меня сейчас (в 90-е годы, когда записывался разговор, — прим. «Гласной») — 6600 рублей. И еще я, как реабилитированная, получаю 50 процентов льготы за коммунальные услуги. Но это, говорят, только в Москве так, только в Москве такие льготы. Как жалко, как жалко, столько несчастных людей!

Когда муж умер, я отца фамилию назад взяла. Стала как отец — Сергеенко. И сыну поменяла, и сыну! А то и сын был Хантель! Он говорит: «Ты что?» Он не обижался, не обижался, но его за еврея принимали.

Когда мы из Харбина уезжали, все говорили отцу: «Куда ты едешь, куда ты едешь? Зачем ты едешь?» Предупреждали его, что нельзя ехать. Говорили: «Вот собачья будка, залезь с собакой и живи».

Я что хочу сказать. Когда мы сюда приехали, когда окунулись в жизнь, то поняли, что мы совершили ошибку. Еще когда даже отца не арестовали. Но мы не знали… Не знали, что тут карточная система. И что дом тогда надо было сразу покупать, чтобы хотя бы крыша была. Что люди живут неважно, неважно живут. Я так намучилась, я так намучилась, так намучилась. Жить все время в коммуналке. Только вот девять лет я живу в отдельной квартире, а то все время с пьяницами. И сын пришел из армии алкоголиком.

Я хотела, чтобы сын был моряком. Очень мне их училище нравилось. Но он не прошел по конкурсу, и его забрали в армию, в железнодорожные войска, в Пятихатки, на Украину. Там, правда, тепло и фруктов много, но и много самогону. И он там пристрастился. Как об этом говорить, я не знаю. Но я лечила его, я его лечила. Я не могу об этом говорить, я не буду, можно? О чем-нибудь еще расскажу, о другом.

***

Мы [когда из Китая возвращались] по Байкалу ехали — ой! Вода такая прозрачная — Байкал, Ангара. Там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего-то как животы разболелись у нас! (Смеется.) Отец, смотрю, отец наш спрыгнул с вагона и бежать скорей к Байкалу. Отец такой благородный человек, такой благородный человек! Какой-то он от рождения, понимаете, благородный. Так жалко мне отца.

Целый месяц мы ехали из Китая вот сюда, в Москву. И я стою [как-то] возле своего вагона, мне тогда что, 10 лет было. Стою — и вдруг вижу состав. Красные вагоны, телячьи вагоны. Потом смотрю — у них вверху окошечки. И решетки. А там люди. И так че-то мне это… Думаю, почему это люди в телячьем вагоне и за решеткой? Мы в Москву ехали, на запад, а людей везли на восток. И вот кино показывали недавно — составы эти. И я себя вспомнила, как людей везли в телячьих вагонах этих. Ай-ай-ай! Я себя вспомнила. Мы ехали на смерть! На смерть! Приехали… (Лидия Сергеевна плачет.)

Редактор: Яна Кучина

* Региональное общественное учреждение Научно-информационный центр «Мемориал» и Межрегиональная общественная организация «Информационно-просветительский центр “Мемориал”» признаны в России иностранными агентами.

Как трансгендерные люди в России борются за право совершить обратный переход

Истории женщин-кинологов, работающих с собаками в мужском мире

Военный из Уфы жестоко избил и изнасиловал жену — и уехал на фронт безнаказанным

Как женщины завоевали право изучать Арктику и Антарктику

Ирина потеряла единственного сына. Затем из колонии пропал его убийца — женщина ищет его до сих пор