Елизавета Дьяконова была самой старшей из пяти детей в небогатой купеческой семье в Нерехте — уездном городке (тогда в нем жило не больше трех тысяч человек) на примерно равном расстоянии от Ярославля, Костромы и Иваново-Вознесенска. Отец семейства умер в 1887 году, когда Лизе было 13 лет, после продолжавшегося четыре года психического расстройства. После этого семья переехала в Ярославль, где Лизу устроили в женскую гимназию при Сиротском доме, которую она окончила в 1891 году с серебряной медалью. Лиза жаждет учиться дальше, поступить на «Высшие женские курсы», однако мать, деспотичная и своевольная женщина, отказывается дать ей на это необходимое согласие, поэтому Лиза долгие четыре года вынуждена ждать своего совершеннолетия — то есть дня, когда ей исполнится 21 год.

Источники: Елизавета Дьяконова. Дневник русской женщины. М. : Захаров, 2004.

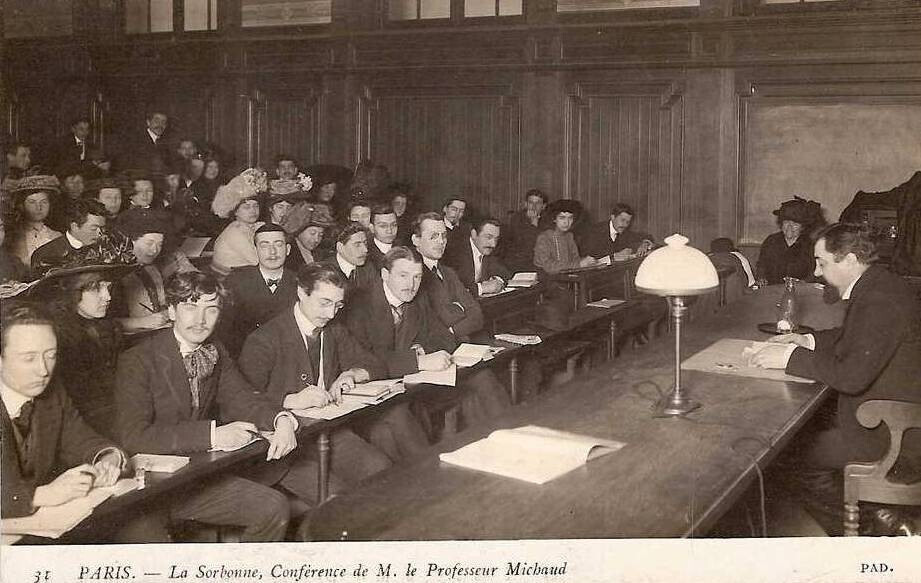

Иллюстрация: Елизавета Дьяконова, курсистка, вторая половина 1890-х гг. | Архив РО РГБ

Эпизод 1. В Нерехте

Лиза Дьяконова начала вести дневник в 11 лет, но в марте 1892 года она, 17-летняя девушка, пишет: «Я начинаю, так сказать, снова мой дневник. Все, что написано раньше, представляет только внешнюю, малоинтересную связь событий. Я делала это из боязни и скрытности, но теперь все это оставлю… Судьба дала мне огромное честолюбие, большие планы… Но совсем не дала данных для исполнения их и удовлетворения зверя, грызущего мое сердце… Я никогда не выйду замуж, в чем не вижу беды. Мое одиночество в семье заставляет меня сильно страдать, меня никто не любит. Должно быть — лишний человек в семье».

7 января 1893 года (18 лет)

Однажды я подумала, что мне можно выйти замуж за старика, не моложе 67 лет, очень богатого, умного, образованного, тонкого эстетика, знатока всего изящного, который бы меня вполне понимал и относился бы скорее как отец, нежели муж. По-моему, с таким человеком можно рассчитывать на 10 лет полного счастья, а потом… пожалуй, мне больше и не надо. Счастье очень хрупко, и если выпадет его лет 10, — и этим человек должен быть доволен. Но… нет идеалов в наш век, о них можно лишь мечтать, — так и мне не найти моего идеала…

Это я говорю между прочим. В сущности же, я давно решила не выходить замуж за русского, а за француза.

Не говоря уже о франко-русских симпатиях, — мне еще недавно пришлось узнать из книги, что от браков с иностранцами, т. е. от смешанных, родятся наиболее умные дети. А ведь, как хотите, очень приятно иметь умных детей…

22 сентября 1893 года (19 лет)

Я сейчас раздевалась, чтобы лечь спать. Заплетая косу, я подошла к зеркалу, зажгла свечку. Рубашка нечаянно спустилась с одного плеча… Боже мой, какая жалкая, уродливая фигура! Худые, детские плечи, выдавшиеся лопатки, вдавленная, слабо развитая грудь, тонкие, как палки, руки, огромные ноги, неприличных для барышни размеров. Такова я на 20-м году моей жизни. Я чуть не плакала от отчаяния. За что я создана таким уродом? Почему у сестер красивые, прелестные плечи, шея, волосы, маленькие ножки, а у меня — ничего, ничего?! И ведь никто не верит, что я считаю себя совершенно искренно уродом. О, дураки! они судят только по лицу, пока не обезображенному оспой… Да, только в одном дневнике можно откровенно признаться, невольно смеясь над собой: что может быть смешнее маленького урода, который много о себе думает, с сумасшедшими мечтами, всевозможными планами, жизнь которого вертится около своего «я», и… на которого, как и следует ожидать, никто не обращает внимания? Это может быть только смешным и глупым. Такова-то и я. И вот почему я никогда не думаю о мужчинах, — влюбленный урод смешон и жалок… Как приятно теперь жить с сознанием собственного безнадежного уродства! И мне хотелось разбить все зеркала в мире — чтобы не видеть в них своего отражения…

29 декабря 1893 года (19 лет)

Странно: во мне точно два человека: один — домашний, который живет в семье, болтает вздор, ссорится с матерью, а другой — живет совершенно особенно, своею внутренней жизнью, отдаваясь то радости, то печали. Это — мирок моих книг, учебников, мечтаний, сентиментальных бредней, мирок моих мыслей, моих чувств и впечатлений, который мне некому показывать, моя фотография, одним словом, — мой дневник. Первого человека видят во мне все и вовсе не одобряют; о втором никто не догадывается, да и знать никто не захочет: кому какое дело до меня? Я так и живу раздвоенно.

13 января 1894 года (19 лет)

В дружеской беседе подруга Катя пыталась склонить меня к равнодушному отношению к мужчинам, не оставшимся девственными до брака. — «Ты удивляешься? Но — увы — все без исключений они таковы». — «Но ведь это же гадость, Катя, это нечестно!» — проговорила я, и слезы так и брызнули у меня из глаз. — «Какая ты нервная, милая, — они же не могут оставаться чистыми, себя сдерживать, они лечатся от этого». — «И все-таки, — бессознательно повторила я, — это гадко! Они до брака удовлетворяют свою чувственность, а после эти самые подлецы требуют от нас безукоризненной чистоты и не соглашаются жениться на девушке, у которой было увлечение до брака. Нет, уж если поведение супругов должно быть одинаково, тогда и мужчины должны жениться на проститутках… Я убеждена, как и ты, что каждый мужчина — скверный человек, и поэтому спрашиваю тебя — стоит ли любить таких? Я потребую от своего жениха того, чего он не может мне дать — девственной чистоты, чтобы он был подобен мне; иначе говоря — никогда не выйду замуж… Пусть меня считают глупой идеалисткой, но мне невозможно подумать, мне гадко будет вступить в брак с человеком, у которого я заведомо буду десятой женою по счету. Это так скверно и так невыносимо, что я лучше лишу себя счастья иметь детей, и поступлю в монастырь… Допустим, наконец, что жить без любви невозможно, — так я всеми силами постараюсь вырвать эту любовь из моей души, но не отдам ее какому-нибудь современному приличному подлецу, потому что это — унижение, как ни старайся ты его оправдать… Таковы мои убеждения, их не вылечишь никакими книгами…»

7 апреля 1894 года (19 лет)

Какая же я, однако, женщина! Сегодня тетя прислала мне из Москвы черную шляпу, и вот сейчас, вечером, я не могла удержаться, чтобы не примерить ее еще и еще раз; я бросила «Историю всемирной торговли» Этельмана, которая меня очень заинтересовала, и подошла к зеркалу. «О, женщины, ничтожество вам имя!» — так восклицает Шекспир. Уж не ради этого ли пристрастия к мелочам и любви к нарядам он так называет нас? Если из-за этого, то, пожалуй, он прав. Ведь все наши наряды, тряпки, конечно, ничтожество, необходимые мелочи жизни, которыми нужно заниматься ровно настолько, чтобы не быть смешной педанткой или Диогеном в юбке; посвящать же им все время, думать и относиться к ним серьезно — это действительно делает женщину ничтожной. Я поэтому редко переношу разговоры о нарядах, и вообще не особенно люблю ими заниматься; но не могу удержаться от удовольствия, которое мне доставляют надетые новые платья, шляпы, и всегда с интересом пробегаю хроники моды. А почему? Да потому что я… все-таки же женщина!

15 августа 1894 года (20 лет)

Сегодня мне исполнилось 20 лет. Стыдно и грустно думать, что столько лет напрасно прожито на свете… Чем дольше мы живем, тем менее мы мечтаем, тем менее осуществимы наши грандиозные планы. Жизнь знакомит нас с действительностью, и мы постепенно спускаемся с облаков. Помню, как девочкой 15-ти лет мечтала я о создании в России женского университета, совершенно похожего на существующие мужские по программе, думая посвятить свою жизнь на приобретение необходимых средств, для чего хотела ехать в Америку наживать миллионы; и достаточно было двух лет, чтобы понять несостоятельность подобных мечтаний. Теперь же я думаю только о том, как мне поступить на будущий год на высшие женские курсы. Сегодня мама отказала мне в разрешении, и я не знаю, что предпринять.

29 мая 1895 года (20 лет)

Сестра сказала мне, что ей едва ли придется поступить на курсы, потому что В. будет ее мужем. Так как я была убеждена, что их брак будет на время фиктивным, то я с удивлением спросила ее: — «Почему ты так думаешь?» — «Это же видно из его письма: он пишет о поцелуях»…— «Ну, так что ж? Он хочет сделать тебя своею женою», — спокойно заметила я.— «Как? Да неужели же ты не знаешь, что это и есть настоящий брак? Разве ты не понимаешь, что если он будет меня целовать, то это и значит, что мы сделаемся настоящими мужем и женою»… Широко раскрыв глаза и не веря своим ушам, слушаю я Валю. 18-летняя девочка, читавшая все прелести Золя, Мопассана и других, им подобных, «Крейцерову сонату», горячо рассуждавшая о нравственности и уверявшая меня, что она уже давно «все знает», — эта девушка, дав слово В., не знала… что такое брак!

«Валя, послушай, ну вот мы с тобой читали, иногда говорили об этом… Как же ты понимаешь?» — «Конечно, так, что они целуются… от этого родятся дети, — точно ты не знаешь», — даже с досадой ответила сестра. Я улыбнулась. — «Что же ты смеешься? Разве есть еще что-нибудь? Разве это не все? Мне одна мысль о поцелуях противна, а вот ты смеешься. Какую же гадость ты еще знаешь?» — с недоумением спрашивала Валя…

Каково было мое положение! Кто мог предполагать, что Валя, читая, не понимала самой сущности, даже не подозревала о ней. Впрочем, она не читала никаких медицинских книг, сказок Боккаччо, где с таким наивным цинизмом описывается то, что теперь даже Золя и Мопассан заменяют многоточием, — и, сообразив по-своему, думала, что узнала «все», и рассуждала о браке весьма свободно. Таким образом, выходя замуж, сестра была похожа на овцу, которая не знает, что ее через несколько времени заколют. Я слыхала и раньше, что ужаснее этого нет ничего…

Вечером пришла к нам Маня, и я, мучаясь всеми этими соображениями, жалея о наивности сестры, спросила ее совета. Она прямо сказала мне, что я должна, как старшая сестра, заменить ей мать. И вот, смущаясь и стыдясь того, о чем должна буду говорить, злясь на самое себя, — одним словом, в скверном, нерешительном состоянии, я усадила Валю подле себя и тихо-тихо объяснила ей все. Валя была поражена… Перед ней отдернули занавесь жизни и, смутно соображая, — она поняла. В первую минуту для нее это было невероятно, полно ужаса и отвращения…

Как тяжело, но жизнь все делает по-своему!

Эпизод 2. На высших курсах

В августе 1895 года Елизавету Дьяконову наконец зачислили на Высшие женские курсы в Петербурге. За следующие четыре года произошло очень многое: смерть любимой бабушки, раннее замужество и отъезд в Киев младшей сестры Вали, которая раньше тоже мечтала об учебе, студенческие волнения в Петербурге, к которым присоединились и многие курсистки (а Лизе пришлось делать непростой выбор между солидарностью и преданностью делу женского образования). Случился и духовный кризис — искренне верующая Лиза вдруг поняла, что больше не верит в Бога. Чем ближе к окончанию курсов, тем больше ее мучил и вопрос о том, что делать дальше — учитывая те ограниченные возможности, которые имела тогда деятельная женщина из простой семьи в России.

29 ноября 1895 года (21 год)

В нашей временной квартире постоянный шум и движение, несмотря на то, что нас живет всего 8 человек; живя в небольшом обществе, конечно, легче ближе познакомиться, чем в большом интернате. Все это хорошие люди; все более или менее усердно занимаются, интересуются предметами, читают… Но… почему же их общество опять-таки не может удовлетворить меня? <…> Не слыхать ни одного интересного разговора или спора; меня поражает отсутствие каких-либо высших жизненных запросов или научных интересов, когда мы сходимся вместе за чайным столом. Так себе, болтаем пустячки, а иногда даже несносный вздор; со стороны послушать — даже тошно станет <…>. Тяжелее всего то, что всегда приходится быть на виду, и как бы ни была расстроена, все-таки должна сдерживать себя, чтобы — Боже упаси! — не ответить кому-либо на навязчивые вопросы слишком односложно, или нервно или с явным нежеланием продолжать разговор.

27 февраля 1896 года (21 год)

Как-то раз одна из наших интернаток, в минуту откровенности, разговорившись о своей жизни, довольно ясно намекнула, что ей пришлось уже многое пережить, и потом спросила меня: — «А вам пришлось испытать что-нибудь подобное?» Я ответила отрицательно. Она удивилась: «Значит, вы всю жизнь прожили как под колпаком, не встречаясь с людьми?» — спросила она. «Да, в данном случае — не пришлось», — невольно усмехнулась я и мысленно добавила: «Да и не придется», потому что здесь моя однообразная студенческая жизнь, с ограниченным кругом знакомств, опять-таки своих же товарок-курсисток, пройдет так же однообразно и спокойно и даже, пожалуй, без всяких сближений со студентами, как и в этот год, а пройдет это время, и если мне удастся осуществить свое намерение — получить место в деревне, — так будет еще менее случаев для каких бы то ни было знакомств.

Это — немножко скучно, но что же делать? Если жизнь так складывается… не всем же все дается. Читая всевозможные рассказы, романы, этюды, где говорится о печальном положении женщины, которую никто никогда не любил, я отношусь к этому как нельзя более хладнокровно. Что ж? Ведь не всем же; а если я не принадлежу к этому избранному числу, — значит, так и надо, так и лучше… Но жизнь никогда не может оказаться скучной и печальной, если ее пополнить разумною, интересною Деятельностью и руководиться при этом любовью к людям вообще.

Однако, вот что действительно было бы хорошо и удобно — иметь хоть одного знакомого студента, только человека интересного, с которым можно было бы обо всем поговорить.

18 октября 1896 года (22 года)

Низший класс, масса, верует, чувствуя, что есть что-то Высшее, что не верить — нельзя, что это так надо, они усваивают себе все обряды… веруют немудро, но твердо. Если и пробуждается самостоятельная мысль, она никак не может найти удовлетворения в окружающей среде; но мысль, раз пробужденная, требует исхода, возникшие вопросы требуют ответа… И кто скорее ответит, к тому пойдет простой человек… Отсюда развитие всевозможных сект. Далее, — как живет общество, «интеллигенция» всякого рода, обладая средствами образования? — Мы, люди «развитые», в большинстве — «все верующие» — ходим в церковь, вздыхаем о своих грехах, даже сокрушаемся о них и… продолжаем все-таки жить «как все», т. е. по установленному шаблону, от которого далеки нравственные идеалы… Родятся у нас дети, по церковному обряду их крестят; затем «воспитывают» опять-таки по раз установленному шаблону: там учительницы, гимназия, университет и служба для мужчин, гимназия и замужество для девушки. После «устройства» молодого поколения мы с радостью смотрим на их счастье, если они им пользуются, и печалимся, когда их постигают неудачи. Затем — мы продолжаем жить своею личною жизнью, занятою делами, удовольствиями, общественными отношениями… И так — все время до конца жизни. Иногда — мы умираем, нас хоронят по обряду Церкви, за нас молятся… и все… и это все? — Да. И во всей этой жизни, которою живет масса общества, нет ни искорки понимания истинного смысла той религии, которую они, по собственным словам, исповедуют. <…>

Таковы мы, называющие себя «верующими». Мы очень удобно чувствуем себя в окружающей нас обстановке, и спокойно проходим наш жизненный путь; лишь пред смертью, может быть, у некоторых мелькает сознание того, что жизнь, пожалуй, прожита не так, как следует, но на пороге вечности уже поздно размышлять об этом.

15 августа 1898 года (24 года)

Невесело встречать каждый новый год своей жизни с сознанием, что еще ничего не успела сделать для других и еще не веселее — ясное сознание возможного запрещения всякой деятельности. Позволят ли мне открыть школу без обязательного преподавания «Закона Божия»? Конечно, нет. А идти на компромисс, я не пойду. Я слишком долго и упорно считала себя «христианкой» и «верующей», — тем сильнее перелом, и нельзя, переживая его, согласиться кривить совестью. <…>

Для того чтобы жить в согласии с совестью, надо жить согласно своим убеждениям. Пусть другие легко относятся к вопросам веры, пусть они легко переносят официальное православие — я не могу!!

Куда же идти мне? Как мне жить, чтобы соединить разумный смысл жизни с убеждениями? В России это с трудом возможно лишь при полной материальной независимости. Педагогический путь для меня закрыт; будь у меня талант публициста, критика, ученого — я могла бы писать… но я не Добролюбов, не Писарев… не Соловьев и Костомаров. Если бы у меня была власть! Цари счастливы, и им можно завидовать только потому, что они могут сделать добра более, нежели простые смертные. Эмигрировать в Америку? Л-тина рассказывала мне о Т., у которого она жила в Америке три года, — его дети воспитываются совершенно свободно.

Да, вышла я, было, на дорогу и думала пойти по ней уже без препятствий; но спустился туман, не вижу теперь, — куда идти, и должна ожидать, пока не рассеется…

<…>

11 октября 1898 года (24 года)

Видит Бог (если есть он), что не желаю я никогда испытывать любви, которая ведет к браку, но до смерти не перестану чувствовать неудовлетворенность сердца, ищущего братской любви и дружбы. Это да! Право же, все равно — мужчина или женщина, — только явился бы этот друг, с душою родственной, стоящий выше меня и любящий меня такой, какая я есть, тонко, без слов понимая меня… О, как любила бы я его, с каким счастьем ожидала бы я его прихода, чтобы вместе склониться над книгой, вместе рассуждать, вместе стремиться к правде, искать истину, а главное, в котором я не боялась бы разочароваться, знать бы, что он не изменит своим убеждениям…

Я жадно искала его здесь, на курсах, среди сотен женщин…

А что, в самом деле, предложить бы мне теперь на выбор: не влюбление, конечно, а ту идеальную дружбу, о которой я мечтаю, или пожертвовать этим последним годом учения на курсах? Ни на минуту не колеблясь, все-таки выберу последнее. Знаю, что и здесь моя жизнь не так складывается, как надо бы, и здесь страдание дает себя знать сквозь научную обстановку, но не отдам этого страдания ни за какое счастье, потому что здесь переживаю я лучшие минуты жизни — пробуждение и развитие сознательности. Оно насквозь проходит через мою жизнь, но та боль, которую я испытываю при этом, спасительна: она порождает во мне нового человека и для меня по окончании курсов должна начаться действительно «vita renova». Какова-то будет она?

25 марта 1899 года (24 года)

Я снялась у Мрозовской, с распущенными волосами, не то мадонной, не то кающейся грешницей — с виду, но, в сущности, это и есть мой первый, вполне удачный портрет. Он выражает мою духовную сущность, мое «я»… Так как никто из моих знакомых хорошо меня не знает или не понимает, то поэтому все и удивляются этой карточке…

4 апреля 1899 года (24 года)

<…>

Утром 31 марта иду на курсы. Перед входом толпа. Думаю: где интереснее? Здесь или около университета? Решила сначала захватить то. что далеко, и пошла к университету. Там масса полиции, масса студентов около дверей университета и на тротуаре. Я шла по набережной и остановилась против главного входа. «Барышня, проходите», — сказал городовой. Я не сочла нужным подымать истории и прошла мимо.

Пошла домой. Навстречу мне, по 10-й линии, шли курсистки и сообщили, что группа собралась у дверей с целью уговаривать шедших на экзамен не экзаменоваться и не пускали тех, кто все-таки хотел идти. Часть приходивших им удалось отговорить, а 16 человек прошли с помощью швейцара. Была вызвана полиция.

Я видела Надю В., усердно отговаривающую какую-то молоденькую первокурсницу, шедшую на экзамен: глупенькая девочка побледнела, и у нее были слезы на глазах. Я сказала Наде, что нельзя так насиловать. «Да какое же тут насилие? — воскликнула она. — Мы ее только отговариваем!» Десять человек столпились над глупой девочкой и кричали ей в уши. Та дрожала и плакала. Это ли не насилие! По-моему, не следует удерживать желающих экзаменоваться.

15 августа 1899 года (25 лет)

Сегодня мне исполнилось 25 лет. Страшно написать эти слова… сколько в эти годы можно было бы сделать, если бы я была рождена свободным человеком! если б я давно могла кончить курсы и вступить в жизнь! <…> А теперь через месяц, 15 сентября, я окончу курсы и… с пристани должна буду отправиться в плавание по волнам моря житейского. Общественная жизнь нашего времени уже требует образованных деятелей; частной инициативе — в деле образования, народного и среднего, — дана известная возможность действия. Я знаю, что здесь я могла бы принести пользу, — и не какую-нибудь, а настоящую, солидную пользу. С мыслью стать народной учительницей поступила я на курсы, — согласно с нею была и моя научная подготовка и избранный мною факультет. Но… четыре года назад, накануне этого самого дня, за всенощной в Ярославском соборе, в темном углу стояла пламенно молящаяся девушка; через 4 года, сегодня — за столом сидит она… и только внешность осталась прежняя, — я бы хотела, чтобы кто-нибудь мне указал, — что в лице осталось прежнее.

18 сентября 1899 года (25 лет)

Я окончила курсы.

Теперь мы на пороге жизни… Среди полного разгрома вступаем в нее. Точно молния ударила и разбила наш курс, и вот — кто куда…

Когда я вчера читала книгу В. В. Стасова о Надежде Васильевне Стасовой, меня наполняло доброе и радостное сознание успехов в деле созидания курсов. И невольно мысль переносилась на Москву, и хотелось положить все силы, все способности на созидание Высших курсов там. Мне почему-то кажется, что я способна на выполнение этой задачи. Живая фантазия тотчас же рисовала картины борьбы, неудач, среди которых только растет моя энергия, прибавляются силы и, наконец, цель достигнута — курсы созданы, и я — одна из самых деятельных участниц их созидания… Всякие планы полезли в голову…

Вот глупо! Без средств, без связей и знакомств соваться в такое дело! Хорошо, что трезвый разум указывает границы мечтам и моментально сбрасывает на землю, когда уж слишком далеко заберешься в воздушные замки. II вместе с тем я гораздо более интересуюсь женским вопросом во всех его ступенях, нежели на одной какой-либо частности, моя мысль всегда стремится к политическим правам женщины, не успокаиваясь на одном высшем образовании. Невольно подымается в груди горькое чувство негодования на ограниченность свободы женщины, ее прав.

22 сентября 1899 года (25 лет)

Время нас соединяло четыре года, оно нас разделяет теперь, оно же и вновь соединит. Через сто лет оно не только давно вычеркнет всех из ряда живых, оно загладит и память о нас. Да, интересно бы знать, о ком из нас она останется?

И вот сказывается несвобода женщины. Мужчины могут строить широкие планы, мечтать о будущем, им принадлежит политическая власть. Нынче, например, окончил университет брат нашей Н-де и поступил в министерство иностранных дел. Ему предстоит блестящая будущность, он очень способен, умен, имеет связи. Он может шире мечтать о своей деятельности, и такое самосознание много помогает при работе.

Мы же можем двигаться только узкими, ограниченными путями, поэтому у нас не может быть такого широкого политического горизонта мышления, у нас нет дороги к власти, мы все-таки в конце концов — рабы.

Мы — существа без прав, без широкой перспективы наши пути. Мы, как покорно введенные в хомут лошади, должны плестись по узкой колее.

Будь я свободна всегда, у меня могли бы создаваться иные планы относительно педагогической деятельности. Я знаю, что выдвинулась бы из среды педагогов, кончи я курс студентом, а не курсисткой. А теперь самое большее, на что я могу надеяться, это сделаться начальницей гимназии — и только, так как влиять на жизнь глубже, сильнее, переработкой всего учебного строя, его главного основания мы не можем. Нас никогда не назначат членом совета каких-нибудь комиссий для пересмотра программ. И мы принуждены вечно изворачиваться, как белки в колесе, чтобы в отведенных нам узких рамках деятельности сделать нечто такое, что исправляло бы основные недостатки системы. Сколько уже тратится сил на устранение их, но непроизводительно. А почему? Потому что господа мужчины считают себя непогрешимыми авторитетами в области мысли, и это — благодаря их косности, их невежеству, их рутинности. У нас вся учебная система ни к черту не годится, наше просвещение движется еле-еле, точно арба какая, с отчаянным нестройным скрипом немазаных колес. И люди в ужасе от этого скрипа затыкают уши и жмутся, не хотят ни смазать колес, ни придумать новый экипаж.

Я уверена, что в будущем в России роль женщины будет интересна: в стране утвердится мысль о высшем женском образовании и явится целый ряд женщин, способных к участию в управлении страной. Но вдруг после будущих исторических событий мы будем вновь уничтожены отнятием у нас этого драгоценного права, неужели мы сдадимся без борьбы?

Нет! Нет, товарищи! Если мне жизнь поставит veto на работу, то пусть останется этот дневник и послужит памятником моего самосознания.

28 сентября 1899 года (25 лет)

Надо спешить приведением в исполнение планов, над которыми я давно думала…

Сперва я решила поехать в деревню, заниматься физическим трудом, изучать народную жизнь, заниматься с крестьянскими ребятами, отдохнуть — и так жить до весны, а потом уехать заграницу. Приведение в исполнение этого плана затрудняется только тем, что у меня нет ни одного знакомого помещика, не к кому ехать в имение, а забраться в глухую деревню и жить по-крестьянски, да еще учить детей без надлежащих «разрешений» — это значит наверняка подвергнуть себя надзору бдительной ярославской полиции.

Другой план — делать попытки проникнуть на поприще юридическое. Подать прошение на Высочайшее имя Государыне Александре Феодоровне о разрешении сдавать экзамены параллельно со студентами-юристами. — Этот план, разумеется, не столько практический, сколько теоретический: мне не разрешат никогда быть адвокатом, но к небольшому ряду женщин, добивавшихся этого права, — пусть прибавится еще одно имя. Надо быть хоть застрельщиком, если судьбою не суждено принять участие в настоящем сражении. При этом нельзя забывать, что уже 30 лет назад три женщины добивались высшего сельскохозяйственного образования. Им было отказано. Через 30 лет вопрос не только поднят, он уже решен в утвердительном смысле, и скоро возникнет сельскохозяйственный институт. Так и здесь. Отчего же не проложить женщине новый путь?

Или: ехать за границу теперь же, на осенний семестр, запасшись, конечно, рекомендательными письмами профессоров. Затруднение только одно — денежное, так как я ничего не хочу просить у матери. <…>

Вот и еще план: открыть частную гимназию в Ярославле, с солидною программою и с педагогическим персоналом исключительно из курсисток. Такая гимназия необходима, так как у нас всюду раздаются жалобы на недостаток вакансий в обеих гимназиях, конкурс с каждым годом увеличивается. Дело только в деньгах… А было бы хорошо, очень хорошо.

Словом, я, в конце концов, очутилась в затруднительном положении. <…>

12 октября 1899 года (25 лет)

На днях в приемный день я отправляюсь к министру юстиции как к высшей инстанции для выяснения вопроса, хотя знала заранее, что мне будет отказано.

Никогда в жизни я не бывала ни в каком министерстве. Поднимаясь по лестнице большого дома министерства юстиции на углу Екатерининской улицы, я ясно ощущала ту атмосферу казенщины, казарменности, которую мужчины с таким необыкновенным искусством вводят всюду, где только простирается их власть. Поднявшись во второй этаж, на длинной площадке я заметила, как одна из дверей была отворена и через нее входили и выходили одетые в полную форму чиновники. «Где приемная?» Мне сказали: «Здесь». И я прошла в эту же дверь.

Высокая комната в одно окно была полна народом. В следующей большой комнате было несколько дам смиренного запуганного вида с прошениями в руках. Все они были не молоды, иные стары. За столом сидел молодой человек, записывал фамилии, пришлось сказать ему свою. Несколько мужчин сидели у стены на стульях, другие ходили по комнате и разговаривали. Я встала у дверей, ни один из сидевших не тронулся предложить мне свой стул. Очевидно, здесь, в присутственном месте, эти господа забывали свою пресловутую «вежливость к дамам» и, видя в них только смиренных просительниц, не стеснялись. Среди сидевших в мундирах я заметила одного молодого миловидного брюнета во фраке и почему-то подумала, что. наверное, он умеет ухаживать за барышнями, а вот здесь, небось, сидит и не уступит места.

<…>

Высокая комната с серыми обоями, казарменная мебель вдоль стен, серый свет петербургского осеннего дня и эти казарменного вида люди — все это, вместе взятое, производило угнетающее впечатление. Передо мной вдруг раскрылась незнакомая доселе страничка жизни — чиновничество, и, как свежему человеку, она показалась невыносимой. Я с гордостью сознавала, что происхожу от людей независимых, что и братья мои по своим склонностям не годятся в чиновники и ближайшие родственники тоже не имеют в среде своей чиновников.

У дверей к министру стояли, вытянувшись, два курьера с медалями. Один из чиновников бегал с какою-то запиской, суетился и наконец подлетел ко мне. «Вам что угодно? Подать прошение?» — «Нет». — «В таком случае о чем же вам нужно просить министра?» Мне не хотелось говорить этому господину о личном деле, но я видела, что иначе нельзя. «Мне нужно знать, позволено ли будет сдавать в России государственный экзамен по юридическим наукам». — «В таком случае вам лучше обратиться в министерство народного просвещения». — «Нет, кроме того, мне важно знать, возможна ли будет какая-либо практика», — возразила я. Чиновник молча улетел к следующей даме.

<…>

Вдруг двери распахнулись, и быстрой походкой вышел Н. В. Муравьев в сопровождении двух чиновников. Он начал обход с ближайшего молодого человека. <…> Походка министра при высокой видной фигуре, властная манера говорить, короткие быстрые вопросы — все так и говорило, до какой степени он проникся сознанием своей власти, до какой степени отождествлял себя с нею. И две фигуры сопровождавших его чиновников, подобострастно наклоненные вперед, точно ловившие каждое его слово, с записками в руках, и этот безмолвный полукруг чиновников, вытянутых в струнку, и эти бедные просительницы были для него вполне соответствующей декорацией. Шла власть, неумолимая, краткая и твердая в своих решениях…

«Откажет! — думала я. — Нечего и спрашивать!» Но уходить было невозможно.

Министр приближался.

Несколько путаясь от желания высказать как можно короче, я спросила его о юридическом образовании женщины и возможно ли применить свои познания к делу. «На это я могу вам ответить справкой из закона, по которому женщинам запрещается заниматься адвокатурой. Кроме того, этот вопрос рассматривался в Комиссии и был решен отрицательно». Я сочла нужным объяснить ему. что спрашиваю потому, что за границей начинается осенний семестр, и тратить даром время на изучение юридических наук мне бы не хотелось. «Вот, можете сами справиться в законе. Во всяком случае, я бы вам не советовал», — закончил разговор министр, направляясь к другой даме. Я поклонилась и вышла.

На душе было смутно, скверно и тяжело от сознания своей зависимости, своего рабства. Запретили… Но отчего запретили? Потому что мы — женщины? И в эту минуту я готова была ненавидеть свою любовь к родине, удерживающей меня здесь. Она одна мешает мне переменить подданство, уехать в ту страну, где женщина наиболее свободна.

Мне вспомнились образованные крепостные: не в таком ли положении отчасти находимся и мы? Недаром же нам не дают изучать право.

Эпизод 3. Сорбонна

Осенью 1900 года Елизавета Дьяконова все же уезжает в Париж и поступает на юридический факультет Сорбонны (поначалу она была единственной девушкой на курсе). У нее обостряются мучившие ее и раньше мигрени, и по знакомству она попадает к доктору, готовому наблюдать ее бесплатно (хотя Лиза и получила небольшое наследство, она едва сводит концы с концами). Постепенно, незаметно и неожиданно для себя самой Лиза понимает, что влюблена в доктора Ланселе, и скоро это чувство, не встречая ответа, разгорается всепожирающим пламенем. Август и сентябрь 1901 года Лиза проводит в Англии, пытаясь отвлечься, потом возвращается в Париж.

31 декабря 1900 года (26 лет)

Еще несколько часов, и человечество встретит Новый Век.

Когда подумаешь, какое море печатной и писаной бумаги оставит по этому поводу девятнадцатый век своему преемнику, — перо падает из рук и не хочется писать. На всех углах земного шара люди ждут его, пишут, рассуждают, подводят итоги, пытаются заглянуть в темную даль не только «нового года», как они привыкли это делать, но и «нового века».

И есть отчего работать фантазии… Ведь ни один из предшествовавших веков не вступал в жизнь при такой интересной обстановке. Прогресс — эти сто лет — летел буквально на всех парах, и то, на что раньше требовались годы, десятки лет, в наш век делалось в месяцы и недели.

Никогда человеческий гений не работал с такою силою, не охватывал столько сторон жизни, не проникал так глубоко во все ее изгибы. Кажется, что человечество вышло из детства, из бессознательного грубого состояния дикаря, и вступает в новый век юношей, при полном биении всех своих жизненных сил. Юноша не сознает вполне, что ему надо делать, но в его сознании нет уже той живости, дикости, зверских инстинктов, которые так сильны в детском возрасте. Он стыдится этих порывов, и в нем развивается совесть, просыпаются нравственные вопросы. Мы вступаем в двадцатый век с Толстым и Ибсеном,— пусть помнят наши потомки…

14 мая 1901 года (26 лет)

Сегодня — предпоследний день для взноса платы за право учения. Пошла в университет. Давно я там не была. Пока там нас, женщин, очень мало, всего две — Кореневская одна на втором да я одна на первом. Обе совершенно теряемся в толпе студентов. И как там скучно! Студенты-юристы, должно быть, во всех странах мира одинаковы: нигде, ни на одном другом факультете нет такого наплыва богатых, ограниченных и праздных буржуа. Французское студенчество не то, что русское: почти сплошь буржуазно. Все они хорошо одеты, получая от 150-200 фр. в месяц, искренно считают себя небогатыми людьми. На первом курсе все мальчишки — 17-20. Не посещая лекций — я и знакомств ни с кем не завела. Но перед экзаменами — это необходимо. Встретила сегодня Кореневскую, у которой есть знакомые с первого курса. Она обещала привести одного в субботу.

17 июля 1901 года (26 лет)

Мадам постучала ко мне в дверь и таинственно сообщила:

— Вас спрашивает мужчина, похож на русского нигилиста.

Так как все ее образование ограничивается умением читать, писать и считать — то доказывать ей, что нигилисты в России давным-давно не существуют, бесполезно. И я, заинтересованная, бегом побежала с лестницы, стараясь угадать, кто бы это мог быть.

Вот сюрприз! Передо мной был один из сотрудников нашей газеты «Север» Иван Николаевич Корельский.

Маленький, некрасивый, застенчивый, он всегда носит блузу и говорит очень медленно. Вот эта-то, совсем необычайная для французского глаза внешность, и заставила мадам произвести его в нигилисты.

Я его мало знаю, но он славный человек. И, конечно, сразу предоставила себя в его распоряжение. Устроила его, наняв комнату в нашем же пансионе.

Он видел братьев перед отъездом. Никто из семьи и не подумал прислать мне ни письма, ни чего-нибудь с родины. Но я была так рада, так рада увидеться с кем-нибудь из Ярославля.

С его приездом на меня точно пахнуло ветром с Волги, и на парижском горизонте мелькнули необъятные родные равнины, поля, луга, леса…

Он сидел и рассказывал, что делается на родине, а я жадно ловила каждое слово.

19 июля 1901 года (26 лет)

Сорель пишет корреспонденции в наш «Север», и Корельский хотел зайти к ней, но она уже уехала в деревню. Он пожалел, что не удалось познакомиться с этой интересной женщиной.

Я с жаром стала описывать ему ее красоту, талант, ее мужа, их безмятежное семейное счастье.

Иван Николаевич внимательно слушал и вдруг сказал, по своему обыкновению, медленно, с расстановкой, точно заикаясь:

— Все это хорошо. Но все-таки жаль, когда русские интеллигентные женщины выходят замуж за иностранцев. Они нужны нам в своей стране. Смотрите, и вы не выйдите здесь замуж.

Хорошо, что в комнате было темно от затворенных ставней, и он не мог видеть моего лица. Сердце точно остановилось, что-то холодное-холодное прошло по телу, и в глазах помутилось.

Я молча подошла к умывальнику, налила воды в чайник и поставила на спиртовую лампочку. И только потом могла сказать, как можно более беззаботным тоном:

— Ну вот еще, глупости какие, за это нечего опасаться. Я слишком люблю Россию, чтобы остаться здесь. Смотрите, как я рада вас видеть, как я за вами ухаживаю… Нет, нет, пусть придет сюда какой угодно красавец и умница француз, я не променяю на него ваше общество.

Я говорила быстро, задыхаясь, что-то сжимало горло… И мне страшно было, что он вот-вот перебьет меня, и хотелось заразить его уверенностью, с какой сама говорила.

А он внимательно посмотрел на меня прекрасными голубыми грустными глазами и покачал головой, точно не доверяя моим словам:

— Хорошо вы говорите… Смотрите только…

Я с живостью схватила его за руку, радостно улыбаясь.

— Иван Николаевич, милый, и как же вам не грешно! Да вы взгляните только на меня. Ведь от одного сознания, что вы здесь, я вся преобразилась, сразу чувствую себя лучше, спокойно как-то. Да не стоит и толковать о таких несуществующих вещах, давайте лучше чай пить…

А когда он ушел, я заперлась на ключ и упала на кровать, задыхаясь от слез. Я плакала не потому, что любовь моя без ответа, я знаю это, и еще ни разу слезы не навертывались на глаза… Я плакала оттого, что полюбила чужого, которому все наше непонятно и чуждо, как наш язык…

Отчаяние, страшное, безграничное отчаяние охватило душу, и я была бы рада умереть…

И перебирая в уме всю свою прошедшую жизнь, нахожу один вопрос: «Отчего, отчего я не встретила раньше человека, которого могла бы полюбить? Если я на курсах жила замкнуто в тесном кружке товарок, то по России пришлось мне поездить немало. Отчего ни на голоде, в глуши русской деревни, ни на Кавказе, ни в Финляндии, ни во время бесконечных переездов из края в край России, в вагоне железной дороги, отчего, отчего я не встретилась с ним?»

И я рада была ухватиться за мысль, что тем более не надо мне его любить… Что это безумная любовь, так лучше вырвать ее из сердца и победить себя самое…

Все равно нет выхода…

Если бы даже он и полюбил меня? Что ж, поехал бы он, этот изящный парижанин, со мной в нашу русскую деревню лечить баб и мужиков? Согласился бы променять весь блеск, всю прелесть цивилизации «города-светоча» на нашу русскую тьму и бедность?

Нет, нет и нет…

А беспощадный внутренний голос спрашивает: «А если бы он, твой милый, любимый, сказал: “Я люблю тебя, останься здесь со мною навсегда…” Отвечай, отвечай, согласилась бы ты?»

И при одной этой мысли целый ад поднимается в душе.

Нет, так лучше, что он не любит меня… По крайней мере, одна я страдаю.

23 августа 1901 года (27 лет), Саутборн-он-Си

Из окна моего деревянного коттеджа открывается спокойный английский пейзаж: деревья на зеленой лужайке. Белая лента безукоризненной шоссейной дороги, обсаженная с обеих сторон кустами ежевики, протянулась передо мной. Кругом — красивые домики с неизбежным садиком впереди. Море — в четверти часа ходьбы. Везде тишина, но не мертвая тишина нашей русской провинции, а скорее спокойствие: дорога очень оживлена, часто проходят автомобили, омнибусы, ездят торговцы, велосипедисты, словом, она действительно служит путем сообщения.

Живу теперь очень спокойно и однообразно. Занимаюсь по-английски, купаюсь в море, помогаю своей хозяйке миссис Джонсон в работах на огороде.

Узнала, что по соседству живет друг великого писателя (В. Чертков). Я была в восторге. Вот интересно познакомиться! Наверное, это человек выдающийся по умственным и душевным качествам. Наверное, в его обществе можно забыть о многом и многому научиться.

28 августа 1901 года (27 лет)

Познакомилась со своими питерскими соотечественниками.

«Друг великого человека!» — уже одно это облекает личность каким-то ореолом: ведь когда солнце отражается в воде, то она блестит так, что глазам больно…

И я была вся полна ожиданием увидеть существо высшего порядка.

Он встретил меня просто и приветливо.

— Очень приятно познакомиться. Вы где же учитесь?

— В Париже, на юридическом факультете.

— Это почему же вы избрали себе такие науки?

— Я хотела бы быть адвокатом.

— А-а… Мужиков обирать будете?

Я была озадачена и обижена.

— Ну перестань, пожалуйста, видишь, как ты смутил барышню. — примирительно заметила его жена, уже немолодая, замечательной красоты женщина.

Я горячо стала доказывать ему, что у нас, юристов, и в мыслях нет замышлять что-либо против мужика; что мы, наоборот, хотим идти к нему навстречу, развивать в деревнях подачу юридической помощи населению; что, кроме того, я лично хочу отстаивать право женщины на самостоятельное существование, чтобы она имела те же гражданские права, как мужчина.

— К чему права?

— Ну, если отрицать всякое право вообще… Но мы живем не в мире грез, и женщине при ее юридическом неравноправии куда как трудно бороться с тяжелой действительностью. Мы одинаково рождаемся на свете, хотим жить, а в беспощадной борьбе за существование как мы вооружены, позвольте спросить? Вот я и Высшие курсы кончила, а прав у меня все равно никаких. Даже заведовать учебной частью в женской гимназии не могу, на это есть директор, хотя я образована не менее его…

Он слушал молча, и мне казалось, что слова мои для него звучат чем-то странным, точно все, о чем я говорила, имело самое ничтожное значение. Потом разговор принял менее острую форму, перешел на Париж, на университет, студентов…

Я все-таки осталась очень довольна. Наверное, когда рассмотрю его поближе, то и увижу в нем то необыкновенное, что привлекло к нему сердце великого писателя земли русской.

5 сентября 1901 года (27 лет)

Я ухожу мечтать на берег моря. Вдали едва-едва видны очертания острова Уайт… А там, за ним — так близко берега Франции… Париж. Из всего этого громадного города для меня существует пока одна улица, и в ней только № 5, где он живет.

И мысль улетает далеко-далеко… Закрою глаза — опять вижу эту улицу… И опять иду по ней, и, проходя мимо его дома, ускоряю шаг, точно боясь, что он меня увидит…

Под влиянием красоты природы и торжественного спокойствия ночи разгорается фантазия, и думаю я: что, если бы он любил меня? Ведь тогда ни одна женщина в мире не могла бы считать себя счастливее меня!

Тогда… Тогда я сказала бы ему: «Полюби мою родину — пойдем вместе работать туда».

И мы вернулись бы в Россию. Я стала бы учить его по-русски, он сдал бы государственный экзамен, и мы поселились бы в одной из деревень родной губернии. Он лечил бы крестьян, я оказывала бы им юридическую помощь… А в свободное время — длинные зимние вечера — рассказывала бы им житейские истории, которыми полны страницы наших журналов и которые мне самой так часто приходят в голову, только я не пишу ничего.

У нас не было бы детей… И не потому, что я не люблю их, а именно потому, что слишком люблю, и считала бы преступным при жизни, так скверно устроенной, как она есть теперь, произвести на свет существо для страданий и горя…

Мы прожили бы всю жизнь и ушли бы из этого мира с сознанием исполненного долга, как усталые работники, заслужившие отдых и покой…

И, быть может, как последнее слово счастья — смерть пришла бы к нам одновременно…

А в народе осталась бы добрая память о нем, как иностранец полюбил русскую и покинул свою прекрасную Францию и пошел за ней в холод, в снега ее родины, утешать несчастных и помогать им…

Так мечтала я, и мое бедное сердце на минуту утешается призраком счастья…

4 ноября 1901 года (27 лет)

Сегодня начало лекций на нашем факультете. Когда я появилась в аудитории в парижском зимнем костюме, не то что в прошлом году — в черной шляпе и нескладной русской жакетке — студенты устроили овацию. Я несколько растерялась от такого выражения симпатии. Положим, я одна на своем факультете и это не мало занимало их…

22 ноября 1901 года (27 лет)

<…>

Я не знала, что подумать об этой женщине. С точки зрения буржуазной морали, в которой я была воспитана, предо мной была чуть не преступница. С точки зрения человечности, одна ее искренность стоила всех проповедей.

— Почему же вы так упорно не хотите иметь детей? — спросила я.

— Оттого, что это страшная ответственность. Детей надо хорошо воспитывать. Отчего наше общество плохо? Потому что все воспитание молодого поколения, как мужчин так и женщин, дурно, очень дурно. И большинство родителей об этом не думают. B дети являются на свет как случайное следствие нашей похоти. Подумайте только! Является мыслящее, чувствующее существо. А? Какова ответственность! И никто об этом не думает. Сами посудите, какая я мать? Жалкая калека. В детстве у меня была страшная болезнь… Я немного истеричка. Какую бы наследственность я им передала?

Я вспоминала одну из своих близких знакомых, истерическую особу, которая за семь лет замужества родила шестерых слабых больных существ, из которых двое умерли, а муж, выведенный из терпения беспрерывными родами, пеленками, болезнями, стал с горя пить. Вспомнила и свою мать, эту ужасную женщину, для которой все мы, пятеро детей — случайные последствия, всю жизнь были тяжелой обузой, развязаться с которой насильственно она не смела только потому, что за это грозила Сибирь и каторга… И в порыве искреннего чувства, со слезами на глазах, я крепко обняла Кларанс.

— Вы честная, хорошая женщина, и как я вас люблю!

28 декабря 1901 года (27 лет)

<…>

Пошла в русский ресторан… Я там никогда не бывала. И на минуту русский говор ошеломил меня: как будто в Россию попала.

За завтраком моим соседом был магистрант Юрьевского университета, высокий блондин с длинным носом и голубыми глазами. Он долго говорил мне о преимуществах мужчины, стараясь доказать его превосходство над нами.

— Да… Женщины вообще неспособны к философии, к научному творчеству, они лишь скорее усваивают, чувствуют тоньше, а наш брат — грубоват. Но в области науки укажите мне женщину, которая создала бы в области философского мышления свое, новое?

«Гм-м… Много ли ты сам-то можешь создать своего, нового», — подумала я, но не решилась сказать, боясь обидеть его мужское самолюбие. И отвечала вслух:

— Женщин, такие как есть, нельзя судить, как вы судите. Мы, половина рода человеческого, тысячелетиями были поставлены в такие условия, в каких мы могли развивать только свои низшие качества. Наш ум, несмотря на всю культуру, которую получили некоторые из нас, все-таки в своем роде продукт влияния атавизма. Что ж удивительного, если ученые женщины не создали ничего великого в науке? При тех условиях рождения, воспитания и жизни еще удивительно, как это женщины могли сделать и то, что они сделали, создать произведения во всех отраслях искусств и науки, и все время, не переставая, состоять под вековым угнетением, рождая, воспитывая детей, словом, свято исполняя обязанности, возложенные на них природой.

Ученый молча слушал.

— А великие произведения мысли, великие умы, — закончила я, — и между вами редки.

<…>

16 января 1902 года, четверг (27 лет)

Только сегодня в два часа увидела серый конверт со знакомым почерком. На элегантной серой карточке я читала:

«Мадемуазель! Я не имел возможности ответить раньше на вашу телеграмму… Если можете, приходите ко мне в четверг в пять часов…»

И внизу домашний адрес. Идти или не идти? Но одна мысль, что я увижу его, войдя в этот дом, мимо которого столько раз проходила, решила вопрос…

<…>

— Да, да, месье, вы безупречны, потому что мое поведение по отношению к вам таково. Не уверена, что вы вели бы по отношению ко мне так же, явись я к вам напудренная, с виднеющимся розовым бельем…

— Почему вы думаете, что мое поведение было бы совсем другое? — поспешно прервал он.

— Потому что… Было бы другое… Вы так любите забавляться…

— Кто вам сказал такое?

— Никто, месье… Но вы, мужчины, созданы для этого.

— Женщины тоже… Они ничуть не лучше… Наоборот — они куда более порочны, чем мужчины. Они гораздо коварнее. И в общем — менее умны, чем мужчины, они бесконечно ниже нас…

Все это он проговорил быстро не останавливаясь, точно торопясь высказать свою мысль. Глаза его вспыхнули, и с минуту мы смотрели друг на друга, как два врага.

Страшная усталость охватила меня…

— Ну, я не буду вам противоречить; думайте, что хотите, — машинально ответила я и подумала в то же время: «Очевидно, ты много пострадал от женщин, если такого о них мнения».

И мне стало невыносимо больно от сознания, что именно он смотрит так на женщину, как и все французы.

И какой же он злой! Как быстро проснулась в нем мужская злоба, мстительность за то лишь, что женщина осмелилась высказать ему правду в глаза.

А он, как будто успокоившись, взял лист бумаги.

— Я дам вам лекарство, — и он быстро начал писать, покрывая бумагу своим мелким бисерным почерком.

Я сидела молча и смотрела на его правильно очерченную голову с прямым профилем.

— Вот, это будете вы принимать в течение десяти дней, а потом — микстуру. А после десяти дней вы приходите…

— О, нет, нет, я больше не приду, — быстро прервала я его. Мне стало невыносимо слышать его слова… Эти лживые слова… — Да, я не приду больше. Зачем? Ведь у вас нет времени. Вы должны сдавать экзамены в мае.

— Экзамены? Но для интернов они ничего не значат, это пустая формальность Я занят другой работой… Вот…

Он взял огромный толстый том, раскрыл его и показал свою фамилию среди многих других.

«Дерматология» — прочла я заглавие крупными черными буквами.

— И еще это, — добавил он, взяв со стола корректуру.

Подав руку, я простилась. Он проводил меня до дверей.

И уходя, я почувствовала, что не увижу его больше никогда… Никогда.

И медленно сошла я с лестницы и пошла, с наслаждением вдыхая свежий вечерний воздух.

Если б он знал, сколько раз тихой летней ночью проходила я мимо его дома… Если б он знал, если б он знал!

18 января 1902 года (27 лет)

Если нет сил для жизни, надо умереть. Нельзя занимать место в этом мире, которое с большей пользой могут занять другие.

Сколько ошибок сделала я в жизни! И кажется мне, что вся моя жизнь была одной сплошной ошибкой, бессмысленной загадкой, которую пора наконец разрешить.

Я и решаю… Раз навсегда…

Кто пожалеет меня?

Те немногие интеллигенты, которых я знала. Но они, вечно занятые «принципиальными вопросами» или собственной личной жизнью, никогда глубоко не поинтересовались моею душою, моим внутренним миром… Они не поймут и осудят беспощадным судом теоретиков, которые все стараются подвести под определенные заранее рамки.

Семья? Да разве она есть у меня? О матери и говорить нечего… Братья? Здоровые, жизнерадостные, ограниченные юноши, для которых я была как бельмо на глазу… Валя? У нее двое детей — залог будущего, источник радостей, надежд и печалей, который скоро изгладит следы горя.

Меня пожалеют разве только бабушка, тетя и бедная забитая Надя.

Надя будет горько плакать над моей могилой и никогда не поймет, отчего это Лиза, которой, кажется, дано было все, чего она хотела — и на курсах была, и за границу поехала, и вела такую самостоятельную жизнь, — отчего это Лиза вдруг покончила с собою…

Бедная, милая сестра! Авось, она выйдет замуж, и в новой жизни забудет меня.

А бабушка, милая, наивная старушка! Она вместе с тетей будет с ужасом молиться об упокоении моей «грешной души», и обе будут глубоко убеждены, что, не поступи я на курсы, все было бы иначе…

<…>

Все готово. Письма написаны.

Я отворила окно. Стоит холодная зимняя ночь. Как хорошо, как тихо кругом. И страшно мне кажется, что завтра в это время я уже не буду существовать.

Страшно…

Чего я боюсь? Боюсь перешагнуть эту грань, которая отделяет мир живых от того неизвестного, откуда нет возврата…

Если бы он мог быть моим, моя измученная душа воскресла бы к новой жизни, но этого быть не может, следовательно, незачем и жить больше…

Но если выбирать между этой жизнью, которая вся обратилась для меня в одну страшную темную ночь, и этим неизвестным…

Жить? Нет, нет и тысячу раз нет! По крайней мере, покой и забвение… Их надо мне.

А долг? А обязанности по отношению к родине? Все это пустые слова для тех, кто более не в силах быть полезным человеком…

Родина, милая, прости…

И ты, любовь моя, прощай!

На этом заканчивается дневник Елизаветы Дьяконовой — но не ее жизнь. Через полгода, 28 июля 1902 года, Лиза неожиданно появилась у своей тетки, которая вместе с дочерью отдыхала в отеле «Зеехоф» на берегу Ахензе — окруженного горными вершинами альпийского озера в австрийской части Тироля. Лиза объяснила, что едет в Киев, к сестре, а из Киева собирается поехать в Нерехту, но ей не хватает денег на дорогу, и она хотела попросить у тетки в долг. На следующее утро она решила прогуляться — забраться на находящуюся неподалеку гору Унитц (Unütz). Тетка и кузина попытались ее отговорить, поскольку погода была дождливая, Унитц был затянут облаками, а у Лизы не было ни подходящей обуви, ни опыта горных походов — но тщетно. Она вышла утром, в проливной дождь — и не вернулась ни вечером, ни на следующее утро. Из расспросов местных жителей выяснилось, что полпути вверх по дороге она прошла, а возвращавшейся обратно ее никто не видел. Тело случайно нашли только через месяц, 26 августа — в болоте у водопада, образованного ручьем Луизенбах, в 500 шагах от отеля и в 300 шагах от дороги. Оно было полностью обнаженным; связанная в узел одежда нашлась рядом, а альпийская палка, которую выдала Лизе тетка, была аккуратно прислонена к скале выше по течению. В результате вскрытия выяснилось, что обе ноги сломаны в лодыжках. По наиболее правдоподобной версии Лиза возвращалась в отель другим путем и решила прыгнуть (вероятно, чтобы искупаться) в образованный водопадом водоем — что привело к перелому и, по неизвестным причинам, гибели Лизы. Было ли произошедшее самоубийством, отчаянным поступком или несчастным случаем — неизвестно.

Лизу похоронили там, куда она так и не вернулась — в Нерехте. Часть ее дневников и другие произведения в 1905 году опубликовал брат Лизы; они выдержали несколько переизданий и вызвали значительную реакцию в обществе и среди критиков. Публицист и философ Василий Розанов писал о «Дневниках» (в статье, посвященной женскому образованию):

«Прочитайте два тома интереснейшего “Дневника” г-жи Дьяконовой, бывшей слушательницы Высших Женских Курсов. Во-первых, до чего все это русское, “Русью пахнет”, если сравнить этот непритязательный “Дневник” с гениально-порочным “Дневником” полуфранцуженки Башкирцевой. Сколько здесь разлито души, дела, задумчивости: какие прекрасные страницы посвящены религии, размышлениям о смерти. Сколько заботы о народе, о детях, о семье. — заботы не фактической (по бессилию), но по крайней мере в душе. Все это ей дали или точнее в ней пробудили “курсы”, куда ее не хотели пустить из такого “медвежьего угла”, как Нерехта (Костромской губернии), где эти “курсы” по всеобщему говору тех лет представлялись “все равно что домом терпимости”. Через ряд хитростей… девушка вырвалась на волю и, занявшись высшим образованием, превратилась из наивного ребенка в ту задумчивую, размышляющую и серьезную душу, которая отражается в “Дневнике” ее. Десятки и, наконец, сотни и, наконец, тысячи таких блуждающих по России, по ее уездам и губерниям и, наконец, по загранице душ засветят всюду тот фосфористый и мягкий свет, какой бросают от себя кометы, эти тусклые и длинные тела с загадочным ходом и загадочной природы… Не столько “образование несвойственно женщине”, сколько женщина самое образование, которое ведь может быть и грубым и жестким, перерабатывает в высший, изящнейший и вместе могущественнейший образовательный свет… У мужчины — это стакан воды, определенный, веский, небольшой; женщина этот самый объем преображает в пар, в туман, неуловимый, невесомый, но наполняющий целый дом и проникающий во все его скважины. Задача великая, необходимая».

Дневник Елены Лакиер (1899 – ?)

Дневник Елены Штакеншнейдер (1836–1897)