«Я бы хотела, чтобы в моем дневнике отпечатывался дух настоящего времени» Дневник Елены Штакеншнейдер (1836–1897)

Елена Штакеншнейдер была дочерью — старшей из восьмерых детей — архитектора императорского двора Андрея Штакеншнейдера, построившего, в частности, Мариинский дворец, дворец Белосельских-Белозерских и многие здания в Петергофе. Елена с рождения страдала искривлением костей таза и бедра и с трудом передвигалась, ведя тем не менее вполне активный образ жизни — она часто ходила в театр, училась рисованию и музыке. Большая и обеспеченная семья занимала 4-этажный особняк в Петербурге (Миллионная, 10), где мать Елены во второй половине 1850-х была хозяйкой популярного литературного салона, собиравшегося каждую субботу. Это было время общественного подъема и либеральных реформ; завсегдатаями салона были, например, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Полонский, будущий идеолог народничества Петр Лавров, один из первых теоретиков «женского движения» Михаил Михайлов. Со многими из этих людей Елена продолжила общаться и позднее, когда стала одной из активисток этого женского движения — началось оно в 1860-е с недолго просуществовавшего Общества поощрения женского труда и женской издательской артели, а продолжилось длительной борьбой за допуск женщин к высшему образованию (первые «смешанные» курсы в виде публичных лекций появились в Петербурге в начале 1870-х, а полноценные «высшие женские курсы» — в Москве в 1872-м).

Источники: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., 1934.

Фото: Е. А. Штакеншнейдер. 1860-е? Неизвестный фотограф | «Голос минувшего: журнал истории и истории литературы». 1915, № 11.

Эпизод 1. «Жить-то, собственно говоря, можно только в России»

6 мая 1855 года (19 лет)

Марья Карловна читает «Молитву» Майкова, прочитала и говорит: «Как Майков хорошо пишет». Затем спрашивает меня: «Вам никогда не бывает скучно?» — и, не дождавшись ответа, уходит. Себе отвечу на ее вопрос. Бывает ли мне скучно, — не знаю, но как-то бывает иногда не хорошо. Что ж мне делать? Вся жизнь моя так ничтожна. Читаю для себя, пишу для себя; вышиваю для препровождения времени, рисую для своего удовольствия. И неужели это всегда так будет? Другие трудятся для существования, а мне не надо пошевельнуться, и меня оденут с головы до ног. Я окружена всем удобством и всею роскошью светской жизни, между тем ощущаю что-то похожее на голод и жажду; не знаю, что это такое и когда эти голод и жажда удовлетворятся. Жизнь мне обещает мало радости — горя много; но если она, с другой стороны, так ничтожна и легка, то как жить? Но будет думать! Лягу спать. Только одно: как ляжешь в постели, так и вспомнишь тех, которые проводят ночи без постелей.

2 декабря 1855 года (19 лет)

На меня все смотрят, как на приговоренную к смерти, и это очень неприятно, тем более, что я совсем не так больна, и давно бы уж поправилась, если бы не эта сутолока в доме, засиживание по ночам и утомление. Папа достал мне из Гатчинского зверинца ослицу, что было сделать нелегко. Неужели же его хлопоты пропадут даром? В голове еще не ясно, как-то путанно. Но, бог даст, прояснеет и распутается.

23 сентября 1856 года (20 лет)

Есть что-то подтачивающее и потому жестокое в литературе нашей. Идеала нет, вот что страшно. Вот я выговорила это слово. Есть что-то неопределенное, какое-то перемещение добра и зла; так что не знаешь, что добро, что зло. Мало того, чувствуешь как будто иногда, что сам автор этого не знает; а иногда как будто чувствуешь, что он знает, но не хочет сказать, стыдится чего-то.

Помню в детстве, когда Марья Петровна рассказывала сказки, бывало, спросишь ее: «Он был злой?» или «Он был добрый?» Получишь определенный ответ и успокоишься, и тогда только слушаешь с наслаждением, когда знаешь твердо, кто добрый, кто злой.

15 января 1858 года (21 год)

Раз разговорилась я с доктором Курочкиным и с Иваном Карловичем о том, чья из известных людей участь самая завидная. Много биографий перебрали мы, и, наконец, Курочкин задал вопрос, кого из известных женщин считаю я самой достойной зависти, не Жорж Санд ли? Но какая женщина Жорж Санд? Она полумужчина. Курочкин утверждает, что, напротив того, она именно и есть вполне развитая женщина. Но разве вполне развитая женщина должна походить на мужчину? После этого куст, выросши, должен сделаться деревом; соловей — вороной? Я не верю, что для женщины нет иного развития, как на этот образец.

Курочкин стоял на своем и долго и горячо защищал свою тему. А мне вдруг показалось, что мужчины из самомнения и самообожания выдумали это развитие, и не могут себе представить иного и самостоятельного. Когда я это высказала, Курочкин рассмеялся и расплескал свой чай.

18 марта 1858 года (21 год)

У меня теперь совсем хорошо на душе; и я опять могу сказать Гоху, как в начале нашего с ним знакомства: «Я совершенно счастлива!» И он опять, как тогда, станет удивляться. Он не объяснил, чему удивляется, но я сама догадалась. Таких, как я, и не вглядываясь пристально, по первому взгляду, зовут несчастными. Но люди здоровые, без таких телесных недостатков, не знают, сколько в подобном несчастье может заключаться счастья. Во-первых, мир божий, данный нам, грешным людям, так хорош, что порой не знаешь, что бы дать за счастье жизни, и тогда, в подобные минуты, всякое лишение как-то радует, точно уплаченный долг; а во-вторых, к таким, как я, исключая сверстников, и то, в первой молодости, о чем я уже и забыла, люди в большинстве случаев особенно добры.

К тому же разве физические страдания ужаснее всего? А я даже и не страдаю. Ужасны страдания нравственные, раздоры, недостаток любви, неисполнение своих обязанностей по лени, по сухости сердца, отчего происходят утеснения для других и разного рода упущение и страдания в настоящем и будущем, несправедливости, — вот несчастья! Конечно, жизнь моя, ради моего убожества, примет иной оборот, чем у других девушек, я не выйду замуж. Так что же? И здоровые не все выходят. И будто уж это такое несчастье.

11 октября 1858 года (22 года)

Я, кажется, в самом деле немножко одичала в деревне. Мне как-то невыносимо скучными кажутся все эти салонные словоизвержения; кажутся каким-то повторением все одного и того же, сказкой про белого бычка. Хорошо, если подвернется чье-нибудь новое стихотворение и его прочтут, а проза вся сводится на одно: правительство действует глупо.

17 сентября 1862 года (26 лет)

Мы только что из-за границы. Ну, что же, сильны были впечатления, полученные в чужих краях? Ну, что же, сильна была радость воротиться в родное гнездо? Ни то, ни другое! Есть ли что-нибудь в Европе неизвестное, не описанное? Есть ли что-нибудь замечательное, к чему бы путешественник не был приготовлен? Есть ли что-нибудь прекрасное и не опошленное? На что смотреть? Чему радоваться? Красотам

Швейцарии? Там люди портят пейзаж, заученные восторги нарушают гармонию. Там все исхожено, исщупано, избито.

Смотрели на ослепительную роскошь Парижа? Но ведь сквозь эту роскошь, пристальнее, чем вы, глядят на вас чахлые глаза пролетариата, и отвернешься с содроганием и от роскоши и от него.

Пить пиво в Германии, любуясь прекрасным устройством, наслаждаясь покоем? Но от этого покоя потянет в беспокойную Россию; а там с первой станции радости: залитые столы, грязные чашки, кофе, которого нельзя пить.

И захочется после всего этого одного: усесться где-нибудь на месте и не видеть ничего, и сообразить.

И, сообразив, придешь к тому заключению, что жить-то, собственно говоря, можно только в России. Тут хоть красоты-то неизвестны, следовательно не опошлены; тут-то хоть роскошь-то не призрачна; тут хоть от покоя не хочется бежать, потому что его нет; а грязные чашки — ну, они вымоются, это дело можно поправить.

1 июня 1863 года (27 лет)

Забыла сказать, что я член нового общества «Издательская Артель». Это, мне кажется, будет лучшее из учреждений, когда-либо у нас учреждавшихся. Его цель — издание детских и учебных книг.

Оно состоит из ста женщин, которые вносят по семнадцати рублей в год, издают книги, часть выгоды от которых идет в капитал, а другая часть разделяется между участницами.

Эпизод 2. «Не сон ли это?»

16 января 1856 года (19 лет)

Что говорится, что делается кругом! Перерождаемся ли мы все, или только народились новые люди? Россия точно просыпается, как та царевна в сказке, что под чарами злой волшебницы спала сто лет. Но разница между той сказкой и нашей действительностью огромная. Там, проснувшись, люди продолжали свою жизнь с мига, прерванного сном. Повар достряпал обед, начатый сто лет тому назад; царь закрыл рот, раскрытый за сто лет для зевка. Не будь царевича, который изумлялся старине, никто в том царстве и не знал бы, что сто лет длился его сон; все там осталось по-старому. У нас же, едва протерев глаза, все заговорили разом о новом, захотели нового, точно о нем грезили во сне. Что будет теперь? Все принялись что-то делать, не то строить, не то разрушать, я не разберу.

23 апреля 1856 года (20 лет)

Гвардия отправляется в Москву на коронацию, которая имеет быть в августе. Недавно государь был в Москве и в речи своей к дворянству сказал несколько слов, которые очень озадачили. Он объявил, что разнесшийся слух, что будто бы правительство приняло проекты об освобождении крестьян, ложен, но что этим вопросом заняться пора, и что он надеется, что дворянство им займется, и что лучше начать сверху, пока не началось снизу. Вот эти-то слова сверху и снизу и ударили, как обухом, по всем головам, сверху — снизу же и не чуют еще ничего.

15 сентября 1856 года (20 лет)

Что это было в прошедшем году! Цензорá придирались к словам и видели тайный смысл там, где его не было, вычеркивали страницы, вычеркивали отдельные слова, как, например, «тиран», «гимназист», «солдат», «камена»; искажали труд писателей и, конечно, возмущали между тем зло, которое действительно существовало, не искоренялось и увеличивалось, потому что росло неудовольствие. Зависимость от цензора, который не понимал, что такое «камена», и имел право вычеркнуть, и вычеркивал это слово и тем искажал поэтическое произведение, — была действительно нестерпима. Горе было писателям и поэтам! Как ухитриться, чтобы труд не пропал и был напечатан! Точных правил, что цензурно, что нецензурно, не было, не могло быть. Были общие правила, частности же зависели от взгляда, понимания и мнения цензора. Но цензор сам зависит, и он отвечает за пропущенную статью местом своим, т. е. насущным хлебом своим и семьи своей. Случалось, что цензор калечил или не пропускал совсем произведение; и тогда о том знали и роптали только сам автор и его кружок. Но случалось, что по недосмотру или другим каким причинам пропускал, и уже напечатанное произведение обращало на себя внимание, тогда дело принимало иной, более грозный вид. Тогда доставалось цензору, тогда о статье говорили не один только автор и его кружок, но говорил весь город; тогда цензора шалели, а писатели и журналисты теряли голову. Неужели все это кончилось, и теперь все будут довольны!

6 октября 1857 года (21 год)

В столе у меня лежит «Колокол» Искандера, и надо его прочитать спешно и украдкой, и возвратить. Искандер теперь властитель наших дум, предмет разговоров. Что изречет он в Лондоне, то подхватывается в Петербурге и комментируется, а больше смакуется, как нечто сладкое, когда оно в сущности горько. Странные дела происходят, в удивительное время попалась я жить.

«Колокол» прячут, но читают все; говорят, и государь читает. Корреспонденции получает Герцен отовсюду, из всех министерств, и, говорят, даже из дворцов. Его боятся, и им восхищаются. Он, само собой, запрещен; читают его или в одиночку, украдкой, или в очень интимных кружках, и говорят о нем тоже не открыто. Говорить открыто, а тем более писать запрещено; но и потихоньку, в своем кружке, говорить можно не все; осуждать, критиковать сомневаться в чем-нибудь, изданном Герценом, — нельзя, еще строже запрещается либералами, чем его хвалить или просто запрещено читать предержащей властью, правительством.

6 декабря 1857 года (21 год)

Между тем, пока мы живем так тихо, в центре столицы и вдали от шума городского, потому что у нас с одной стороны двор, а с другой сад, — в Петербурге совершаются такие вещи, что иногда спрашиваешь себя: «не сон ли это?»

Было время, когда не смели говорить об освобождении крестьян. Потом наступило другое, когда об освобождении крестьян говорить было разрешено, и все о нем заговорили; теперь — что теперь? неужели опять запретили? Какое! Теперь мало того, что говорят, теперь действуют!! Рескрипт об этом уже недели две, как напечатан во всех газетах. Не разом вся Россия освобождается. Начинается освобождение с четырех губерний: С.-Петербургской, Минской, Гродненской и Виленской. Тому, кто не переживает самолично нынешнего времени, не понять, т. е. не представить себе, что ныне говорится, и сколько. Вот, поистине, словоизвержение и объясняемое лишь тридцатилетним молчанием.

9 января 1858 года (21 год)

Дело в том, что недавно от самой Ладыженской я слышала, что людям своим, конечно, крепостным, она обыкновенно, когда провинятся они, вместо всяких разговоров дает «отеческие наставления десницей», — ее собственное выражение. И вот меня беспокоил вопрос, в кольцах ли десницей, и гораздо ли больнее в кольцах?

Рассказывала это Ладыженская по поводу того, что у нее есть горничная, которая никак не может научиться говорить: «экипаж подан», или «лошади готовы», а все говорит: «лошади приехали». За это-то «приехали лошади» она и награждается пощечинами. Ну, как тут не возрадоваться предстоящему освобождению и не сочувствовать Герцену и компании, когда даже и такие люди, которых называют правдивыми, т. е. честными, с легким сердцем, как ни в чем ни бывало, подымают руку свою на ближнего. Грядущее великое событие освободит не одних крестьян, оно освободит и помещиков от — греха.

9 февраля 1858 года (21 год)

Я бы хотела, чтобы в моем дневнике отпечатывался дух настоящего времени, и не умею этого сделать. Для этого, кажется, надо, не рассуждая, записывать факты, а я все рассуждаю. Я говорю, что анализ мешает мне. Мне бы хотелось, чтобы через много, много лет, если уцелеют эти страницы, в них бы живо и верно отражалось нынешнее время, нынешняя борьба новых начал со старыми.

Говорят, что мы спали тридцать лет, и теперь просыпаемся. Но богатырь спал тридцать лет и три года. Впрочем, если считать до 1855 года, то выйдет только тридцать, а если считать до нынешнего 1858-го, то ровно тридцать и три года, именно как следует. Ну-ко, богатырь, вставай и удивляй мир!

Но говорят еще, что нам проснуться и встать не дают. Няньки все укачивают снова; да покойней, когда дитя спит; они говорят, что еще рано вставать, еще заря только занимается. А что дитя выросло во время тридцатилетнего сна, и уже более не дитя, — они не видят.

Эпизод 3. «Великое совершилось»

Суббота, 28 января 1861 года (24 года)

Какими словами передать то, что творится, почти уже сотворилось и что сулят нам в самом близком будущем, в нынешнем месяце даже: освобождение крестьян! Даже не верится. Может ли это быть! Такое важное и великое дело совершится и в одно мгновение, словом одного человека, разом совершенно изменит положение, жизнь, ее смысл и быт десятков миллионов людей.

Два года разрабатывается крестьянский вопрос, и то захватывающее впечатление, которое производил он вначале, с течением времени сгладилось в ожидающей публике, хотя там, в комитетах, говорят, и бывали бурные сцены. И вот теперь все кончено, готово, и вопрос уже перестал быть вопросом; он разрешен и на днях вступит в жизнь. Ах, как это чудно, как удивительно!

Вот революция, каких еще не бывало, — бескровная.

Бескровная, а есть люди, которые предвидят кровь и пугают ею.

Но если вдуматься, какой это великий шаг, какое великое дело взял на себя государь, он, которого считают слабым! Но, может быть, именно такой-то и мог его совершить, слабый, т. е. добрый, благонамеренный и, само собой, облеченный неограниченной властью. Сколько нужно было доброго терпения и сколько ее, т. е. неограниченной власти, чтобы довести дело это до доброго окончания! Сколько надо было умиротворять, доглядывать и взвешивать, ограничивать крайности, сглаживать противоречия, сдерживать и направлять, чтобы не обидеть ни тех, ни других!

<…>

А как противны эти травли помещиков. Крепостник! Крепостник! Да, крепостник. И крепостник покорно поступается своим достоянием, всей собственностью, но вам этого мало, и вы требуете, чтобы он еще пел и плясал от радости?..

27 февраля 1861 года (24 года)

Ну, великое совершилось! Крепостное право не существует! Великий день настал, и даже уж и прошел он, как проходят все дни, в которые ничего великого не совершается.

Вчера вечером привезла нам великую весть Ливотова, — узнавшая ее от Бориса Николаевича Хвостова, а именно, что сегодня будет обнародован манифест.

У нас общество разделилось на две партии, одна верила, — другая нет. Скептики говорили, что генерал-адъютанты еще только что уехали по губерниям и не доехали еще до мест назначения своих, обнародование же манифеста и Положения должно произойти одновременно повсюду. Я держала с Полонским пари, что будет. Так прошел вечер.

Сегодня я одевалась в двенадцатом часу, чтобы ехать в театр, вдруг вбегают с оглушительным криком Маша, Оля и Володя, и у Маши в руках манифест!

После обедни по всем церквам читался этот манифест, и потом было торжественное с коленопреклонением молебствие. В Казанском соборе присутствовал генерал-губернатор Игнатьев и поздравил народ. И вот, крепостных больше нет! Мы, которых это дело в сущности — не касается, волнуемся, а он, т. е. народ, которого оно касается, спокоен, как всегда. Но есть некоторые поводы волноваться, от полиции вышел приказ держать все ворота в домах на затворе, и дворникам от домов не отлучаться.

5 марта 1861 года (24 года)

Уже несколько дней ходил по городу слух, что в воскресенье, т. е. сегодня, на площади около Зимнего дворца народ, с рабочими стеклянного завода во главе, будет благодарить государя. Опять, как всегда: одни верили, другие нет. Часу в первом отправились мы — мама, Маша, Оля, Володя и я — в открытой коляске, а Коля пешком ко дворцу.

От царского подъезда и до Невского во всю длину торцовой стоял народ. Мы остановились напротив царского крыльца. День был чудный, светлый и теплый, но на улицах грязь невылазная, и также на площади перед дворцом все мерзлый снег, лужи, лед и грязь. Расчищена была торцовая для проезда царя, но зато весь снег и вся грязь с нее была накидана по сторонам, и на ней-то и стоял народ.

На адмиралтейских часах пробило час дня, когда подали царскую коляску и на крыльце явился Александр Николаевич.

«Ура! ура! ура!» — грянуло и раскатилось по площади. Царь сел в коляску и медленно поехал мимо народа.

Сняв шапки, не переставая кричать «ура!» — народ упал на колени.

Царь ехал бледный, как полотно, и по мере того, как подвигалась его коляска, народ все падал при ее приближении, а задние вставали и бежали за коляской, и все гудело: «ура!».

Только «ура» и больше ни с одной стороны, ни с другой ничего. Бледный и безмолвный человек в коляске, и мокрый, опускающийся в грязь и поднимающийся из грязи народ, и это «ура». Точно единственное слово, единственный звук речи глухонемого.

И этим народом пугают. Бедный, бедный царь и бедный народ, не понимающие друг друга, и которым нужно, чтобы понять друг друга, это немецкое «ура»!

25 мая 1863 года (27 лет)

Польский вопрос раздается все громче и громче, он сделается ощутительным.

Невольным образом я становлюсь на сторону поляков. Собственно говоря, я к ним особенной симпатии никогда не чувствовала, напротив того; но теперь, когда на них взводят бог знает что, когда они слабы, мало того, что слабы, — в наших руках, и бьются так отчаянно за свободу, за родину, за мать свою? Теперь, когда мы-то виноваты во всем этом великом несчастье, этом безвыходном несчастье, теперь я не могу не защищать их. Польский вопрос растет в громадное безобразие. Было время, еще несколько месяцев тому назад, когда желалось и казалось возможным освобождение Польши, т. е. освобождение, дарованное нашим правительством, как соглашение на все их требования, признание всех их прав, кроме прав на наши западные губернии, — и вывод наших войск из герцогства Варшавского; теперь это почти невозможно: польский вопрос вошел в русскую кровь, он заразил всю Россию, народная ненависть встала, ей поперечить опасно.

Несчастье еще безвыходнее.

И есть люди, — да что я говорю, это большинство, — которые радуются адресам дворян, радуются нашему воинственному духу. Разве не видят они, что это запутывает дело, что развязка становится все труднее и невозможнее, что крови будет литься все больше и больше… русской крови, о которой они так тужат. Не дурной крови русских дворян кичливых, а бедной крови русских солдатиков, неповинных в этом кровавом деле.

Тяжелое время, чем кончится оно?

О Екатерина вторая, мать отечества!

Спасибо тебе! Это твой старый грешок проклятием лег на наши души. Тебе обязаны мы и этим несчастьем, этим позором.

Тяжелое время, с чем выйдем мы из него?

С новым позором и с Польшей или только с позором и без Польши? Или без позора и без Польши?

Нет, это было бы слишком хорошо!

Эпизод 4. «Танцовала рыба с раком, а петрушка с пастернаком»

23 июля 1864 года (28 лет)

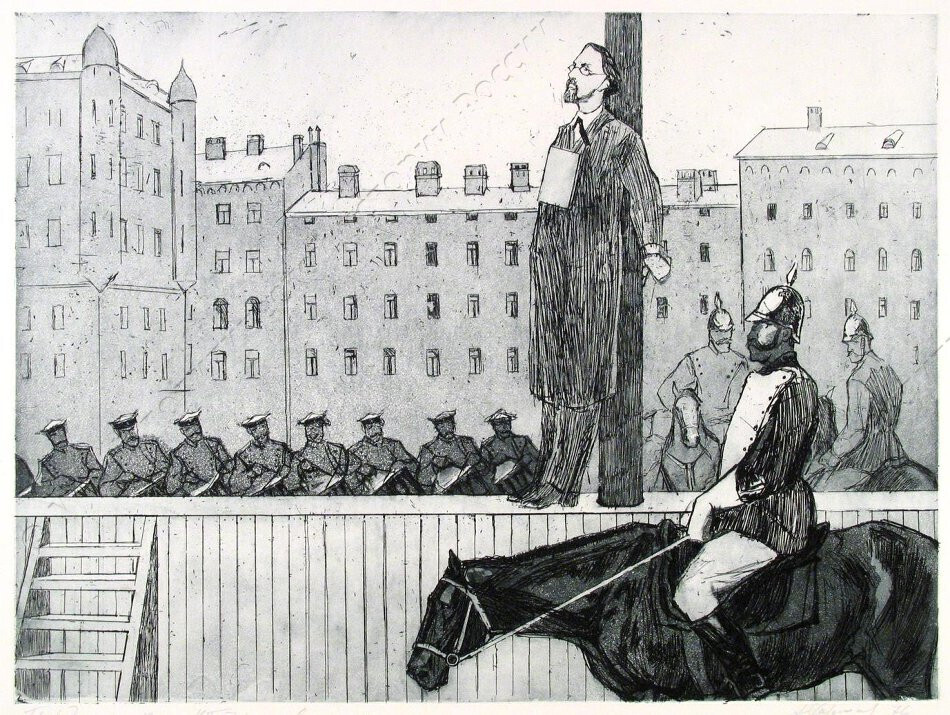

Когда Чернышевскому читали приговор, кто-то из толпы бросил ему букет цветов. Нет, эту историю с букетом я принималась описывать четыре раза, и, кажется, не напишу никогда. Я не могу смотреть на нее довольно хладнокровно и объективно. Это кажется так просто, короткими словами можно сказать. Привязанному к позорному столбу Чернышевскому Маша Михаэлис бросила букет цветов. Совершилось это событие 19 мая 1864 г., в восемь часов утра, на Мытном рынке, в Петербурге.

Чего проще? Не бросают ли ежедневно гроши проводимым по улицам арестованным. Кто обращает на это внимание? Но бросить букет цветов политическому преступнику — как это можно! А если вдруг оттого сделается бунт, революция? А если оттого сделается землетрясение? А если букет начинен порохом? Может быть это орсиневская бомба в виде букета… Впрочем, это пустяки, этого никто не боялся, это я только язык точу.

Машу Михаэлис взяли, посадили в карету и отвезли в Третье отделение не потому, что боялись чего-нибудь от самого букета; что ж букет, — букет ничего не может сделать, — но это была демонстрация. Что ж, Маша Михаэлис — представительница чего-нибудь? Что ж, эта толпа, которая не шелохнулась, не колыхнулась, покуда ее брали, прикасались к ней полицейские неумытыми руками, — не ее соумышленники? Или она демонстрацию сделала одна, сама собой? В таком случае, действительно, можно испугаться, ведь сверхъестественного и боятся. Или, может быть, в том и заключалась демонстрация, что дали ее взять, оскорбить, посадить в карету; чтобы она сама обругала дураком полицейского, который полез было за ней в карету, и послала его садиться на козлы?

О люди, люди! И вам писались прокламации?

<…>

Как, у вас на глазах берут девушку, за букет, брошенный ею преступнику, которому и сами вы ведь сочувствуете из-за угла, — и ничто в вас не колыхнулось.

Кроме радости, что нигилистка попалась? А помните, вам нравилось так, что студенты служили панихиду по полякам? И пели польский гимн, и столкнули с паперти католической церкви полковника? Какой девятый вал нес вас тогда? Чему вы радовались? Ведь русские студенты молились по полякам, убившим русских; ведь толкаться скверно, полковник мог шею сломать. А что приключилось от букета?

Что полиция захватила Машу Михаэлис, это ничего (она должна была это сделать), но что вы на нее напали, вы, наше либеральное общество, — это и ново и дико.

Машу спрашивали на допросе: родственник ли ей Чернышевский? «Нет». — «Так что же он вам? Зачем же вы бросили цветы?» — «Я в него влюблена», — отвечала Маша.

И общество подхватило эти слова и понесло по всем гостиным: «Она сказала, что влюблена в него!!!»

25 июля 1864 года (28 лет)

Это не нигилистка, это московская барышня, т. е. в ней больше сознания. Она вышла из общей колеи не во имя идей, а потому, что в ней ей было неудобно; пошлости, мерзости ее натура не хотела переносить. Смелости у нее хватило, на то она и барышня. Это одна из тех девушек, которые выходили в старину замуж за лакеев и кучеров, или уходили в монастыри, делались ханжами. Замашки барства видны в ней во всем; воспитанная на рабстве, она рано выучилась презирать. Почувствовав себя выше среды, ей было нипочем бросить родовой быт свой и семью. Дворянская кровь самодуров-праотцев не может не сказаться: «захочу и сделаю», — шепчет она. Совсем другое дело нигилистка.

18 августа 1864 года (28 лет)

Меня смущает этот бедный народ, этот оборванный брат подле брата богатого.

Как другие сходятся с народом, как они учат его? Выходит ли что-нибудь из их учения, или они только воображают, что выходит? Как за это взяться? Просто пойти, напустить на себя bonhomie rustique, и говорить с ними? Да с какой стати, что между нами общего? С чего я начну разговор? Шла взять книгу, читать, — вдруг едут гости, заседание внезапно прерывается. Гости остаются три, четыре дня. С ними идут гулять по деревне, оборванный брат стоит без шапки. Гости уезжают, опять начинать общение с народом. Надо пополнять свои дворянские досуги. Становиться рядом с мужиком, чтобы разница была виднее: я-то какой развитой, а ты-то какой невежда! я-то корчусь перед тобой, а ты стоишь спокойно и покорно; ведь нет таких барских причуд, которые бы тебя удивляли. Иногда мы сидим даже рядом, хлебаем из одной чашки, напиваемся вместе пьяны, — это уж полное общение с народом.

Нет ничего между нами общего, мы так разошлись, что каждое сближение кажется оскорблением скорее, чем добром, а между тем это присутствие нищеты, невежества, это страшное невежество щемит душу, мешает, как бельмо на глазу; с него не отвести глаз, оно мучит, давит. Этот пышный дом — и подле несчастная избушка. Эти пышные люди — и подле эта грязь, этот смирный вид, это ломание шапок! Скорее хочется отстраниться, чем приложить свою руку. Совестно! Не даром пословица: сытый голодного не понимает.

Зайдешь к больному, заглянешь глубже, в самый быт, и еще хуже, руки опускаются. Танцовала рыба с раком, а петрушка с пастернаком. Нет, вернее, сказать: танцовала рыба с петрушкой, а рак с пастернаком.

***

Вам не нравится много слов и мало дела. Самые слова не нравятся, они кажутся не теми, найдите те. Почувствовать легко, определить, что надо, словами — трудно. Слов много, слишком много, они все теснятся, кроме настоящего…

В «Кладарадаче» напечатано, что Машу Михаэлис высекли за букет, и нарисовано, как секут; что за пошлость!

Дневник Елены Лакиер (1899 – ?)